青い森には全駅にスタンプがあり、窓口営業時間内ならいつでも押すことが出来ます。

但し、無人駅のスタンプは近隣の有人駅に置いてあります。

三戸駅設置スタンプ(三戸駅・目時駅)

剣吉駅設置スタンプ(剣吉駅・諏訪ノ平駅・苫米地駅)

八戸駅設置スタンプ(八戸駅・北高岩駅・陸奥市川駅)

下田駅設置スタンプ(下田駅・向山駅)

向山駅設置スタンプ(向山駅 ※土日祝日の向山駅ミュージアム開館時のみ)

三沢駅設置スタンプ(三沢駅)

上北町駅設置スタンプ(上北町駅・小川原駅)

乙供駅設置スタンプ(乙供駅・千曳駅)

野辺地駅設置スタンプ(野辺地駅)

小湊駅設置スタンプ(小湊駅・狩場沢駅・清水川駅・西平内駅)

浅虫温泉駅設置スタンプ(浅虫温泉駅・野内駅)

青森駅設置スタンプ(青森駅・矢田前駅・小柳駅・東青森駅・筒井駅)

有人駅を回るだけで、全駅のスタンプを集めることが出来ますが、平成28年9月17日と24日の2回に分けて、青い森鉄道全駅下車の旅をしながらスタンプを集めてきました。

【目時駅】

図案は「関根の松」。

青い森鉄道のホームページに次のように紹介されています。「南部氏家臣で御野馬別当であった一戸綱定が江戸時代初期にここへ移植した松で、樹齢400年を誇ります。日本名松百選にも選ばれています。」

場所は三戸町の中心街にあり、最寄り駅は目時駅ではなく三戸駅です。

目時駅は、青森県と岩手県の県境に位置しているので、「青岩橋」の図案もありかなと思っています。

【三戸駅】

図案は「県立城山公園三戸城復元綱御門」。

三戸城は南部晴政によって築かれた城で、城址には石垣や堀跡などの遺構が残っています。現在は城山公園として整備されていて、模擬天守は「温故館」という歴史民俗資料館となっています。山麓には「綱御門」が復元されています。

残念ながら三戸駅は「三戸町」ではなく、隣の「南部町」に位置しています。

【諏訪ノ平駅】

図案は「法光寺承陽塔」。

名久井岳の麓にある法光寺は、開祖が北条時頼という伝説が残っているお寺です。

「法光寺承陽塔」は昭和24年に建立された三重塔で、106尺約32.12…mと言われる高さは、地元では日本一の三重塔という方もいますが、薬師寺の三重塔(東塔)は相輪含む高さが34.5mと言われ、ことらが日本一の高さを誇るという方もいます。

【剣吉駅】

図案は「南部地方えんぶり」。

「えんぶり」は田植え作業を唄と踊りで表現した、青森県南部地方を中心に行われる冬の伝統行事で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

ここ剣吉地区でも行われています。

起源には諸説ありますが、南部藩の発祥と同じ時期といわれるほど歴史が古いものです。

【苫米地駅】

図柄は「バーデパーク」。

「バーデパーク」は苫米地駅から徒歩20分ほどの所にある、温泉保養館「バーデハウスふくち」・宿泊施設「アヴァンセふくち」・屋内スケートリンク「ふくちアイスアリーナ」・レストラン「かだぁる」・農産物直売施設「ふくちジャックドセンター」からなるレジャー施設です。

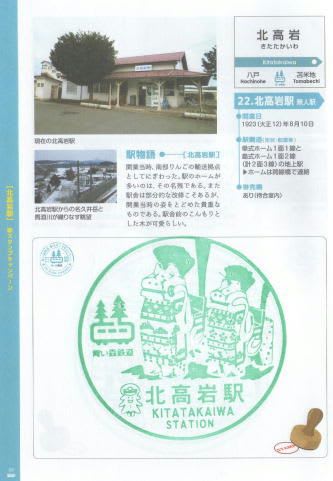

【北高岩駅】

図案は「八幡馬」。

「八幡馬」は今から700~750年ほど前に八戸市で生まれ、櫛引八幡宮で参詣者のおみやげとして売られるようになった伝統工芸品で、宮城県の木下駒、福島県の三春駒と並ぶ日本三大駒の一つです。

【八戸駅】

図案は「櫛引八幡宮」。

「櫛引八幡宮」は南部家初代、南部光行の草創と伝えられる「八幡宮」で、後に櫛引村あった坂上田村麻呂が創祀したという八幡宮と合祀し、「櫛引八幡宮」と言われるようになった南部の総鎮守で「南部一ノ宮」とも言われていました。

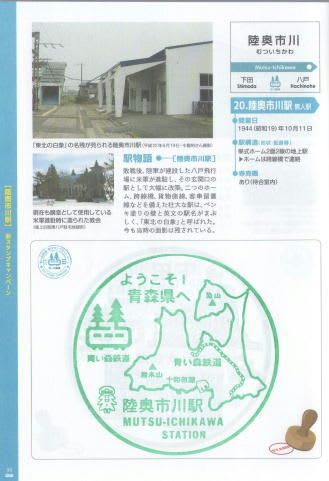

【陸奥市川駅】

図案は「青森県」。

この図案は、ここ以外に上北町駅と狩場沢駅でも使われています。

あたかも、何も無いという感じを与えます。

ここには八戸市が委託し、青森県新産業都市建設事業団が造成分譲した約60社、2,000人程が働く、中小企業向けの「桔梗野工業団地」がありますから、ここを図案にしても良かったのでないかと思っています。

【下田駅】

図案は「大山将棋記念館」。

旧百石町(現おいらせ町)は、「将棋の町」として将棋の普及奨励と芸術文化の充実及び観光振興を目指し、あわせて個性豊かな地域社会の実現と特色あるまちづくりを推進するため、「全国将棋祭り」をはじめとした各種活性化事業を行ってきました。

この取り組みに対し大山康晴十五世名人は、当初からこの事業に関わってきました。その、故大山康晴十五世名人ゆかりの貴重な将棋資料を展示しているのが「大山将棋記念館」

です。

つづく