【こだま】(名古屋駅)

2024.11.24投稿

2024年(令和6年)10月3日

名古屋駅「グランドキヨスク名古屋」で購入 価格980円

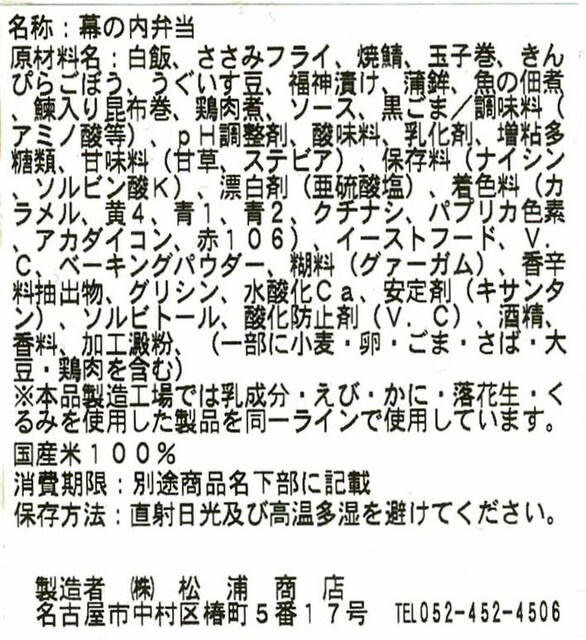

[製造元](株)松浦商店

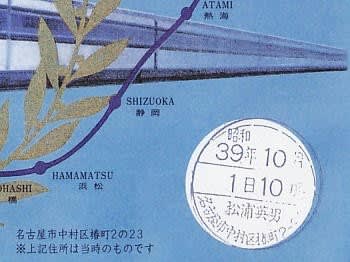

現在必要な表記が加えられていますが、東海道新幹線開業当日の1964年(昭和39年)年10月1日から販売された『幕の内弁当』と同じ復刻デザインの掛紙です。

外部データですが、シールの下に隠れている調整印は、東海道新幹線開業当日を示しています。

掛紙はプラスチックテープ留めされていた時期もありましたが、紐掛けに戻っていました。

昔ながらの経木の折箱を模した発泡材の容器(17㎝×20㎝×3.2㎝)に紙の蓋がのっています。

正確なことは分かりませんが、松浦商店の箸袋のデザインは過去数種類存在するようです。

俵の型に押されたご白飯の上に黒ごまが載っています。

おかずは、ウグイス豆・きんぴらごぼう・鶏肉煮・サバの照り焼き・鰊入り昆布巻き・チキンカツ・卵焼き、かまぼこ・魚の佃煮・福神漬。ミニボトル入りソースが添えられています。

明治以来の幕の内駅弁の三種の神器、「焼き魚」「蒲鉾」「玉子焼」が入っています。

この『こだま』と現在販売されている『幕の内 こだま』とは中身は同じですが、『幕の内 こだま』は、新幹線の開業時ではなく15年後の発売開始と言われていますから、似て非なる駅弁と言えます。

2024年(令和6年)10月28日付「交通新聞」のコラムで、今回のリニューアルで肉団子が魚フレークに変わったことが紹介されています。

『幕の内 こだま』については、公式ホームページには次のように案内されています。

お手軽幕の内。特製だれで焼き上げた鯖の照り焼きは駅弁ファンを虜にしています。

価格 ¥980 (税込)

おしながき

白ご飯、さばの照り焼き、チキンカツ、ミートボール、ごぼう煮、鶏肉煮、玉子巻き、蒲鉾、昆布巻、うぐいす豆、福神漬

2024年(令和6年)10月28日付「交通新聞」のコラムで、今回のリニューアルで肉団子が魚フレークに変わったことが紹介されています。

『幕の内 こだま』については、公式ホームページには次のように案内されています。

お手軽幕の内。特製だれで焼き上げた鯖の照り焼きは駅弁ファンを虜にしています。

価格 ¥980 (税込)

おしながき

白ご飯、さばの照り焼き、チキンカツ、ミートボール、ごぼう煮、鶏肉煮、玉子巻き、蒲鉾、昆布巻、うぐいす豆、福神漬

製造元の松浦商店の創業は、大正11年と箸袋に書いてあります。

そもそもの発祥は、江戸時代の名古屋城下、現在の熱田区大瀬子町あたりで、魚問屋を営んでいた記録が残っているとされ、その後、明治中期あたりに大須に開業した料亭「八千久(やちく)」が、1922年(大正11年)に名古屋駅の旅客供食業務を「服部商店」から引き継いで駅弁事業を創業したそうです。

そもそもの発祥は、江戸時代の名古屋城下、現在の熱田区大瀬子町あたりで、魚問屋を営んでいた記録が残っているとされ、その後、明治中期あたりに大須に開業した料亭「八千久(やちく)」が、1922年(大正11年)に名古屋駅の旅客供食業務を「服部商店」から引き継いで駅弁事業を創業したそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます