腰曲輪Aより、第一曲輪を回り込む遊歩道を進んで、長浜城の反対側へ。

この遊歩道は、曲輪J・曲輪Kという、2つの曲輪の跡に整備させたもの。

曲輪Kには、重須地域側へと降りられる階段が設けられているが

その階段から少し先の行き止まりにも、解説版が1つ建ててある。

ちょうど第二曲輪にあった堀切から土塁の外側にあたる位置だ。

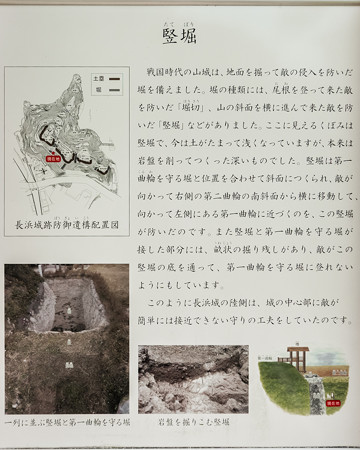

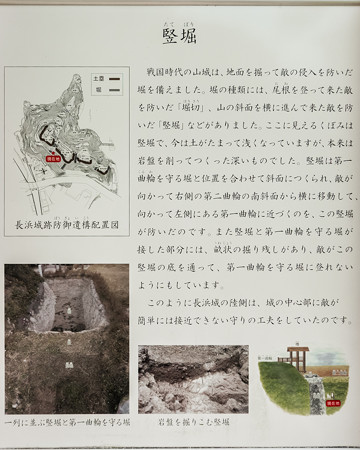

堀の分類で、尾根を登ってきた敵を防ぐものを堀切。

山の斜面を横に進んできた敵を防ぐものを竪堀という。

といった内容が、ここの解説版に記されていた。

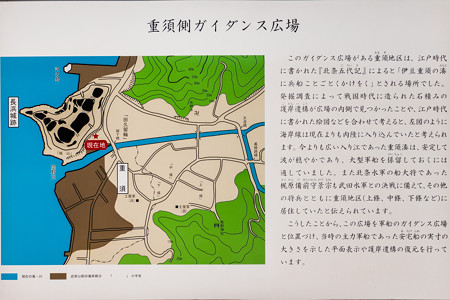

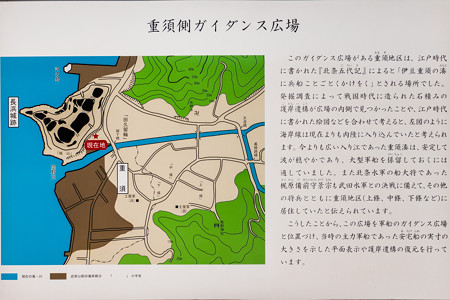

曲輪Kから眺める、重須地域。眼下に広がる田久留輪の跡は

重須側ガイダンス広場として整備され、巨大なヒラメがいる。

これはヒラメでも無ければ、もちろんカレイでも無く、安宅船原寸大模型。

当時の主力軍船だった安宅船を実寸(長さ24.3m、幅9.7m)で平面表示した物。

昔は今よりも海が内陸に入り込んでおり、この辺りは軍船の係留所になって

いたらしく、それになぞらえて軍船のガイダンスが行われているという事だ。

安宅船について書かれた資料から、安宅船よりも小さく速度の早い小早船。

北条水軍(伊豆水軍)に、駿河湾海戦の説明も、この広場にて記されていた。

また隅の方には、発掘調査で見つかったという戦国時代の石積みの

一段目のレプリカもある。いやもうそれ、ただ石を置いただけやん!

そして長浜城跡のバス停。1時間に1本以上運行しているので便は良い。

長浜城跡の横から、内浦湾へと流れ込む陰野川に掛かっている城下橋。

そういえば、なぜ田久留輪だけ曲輪表記ではなく、久留輪表記なんだ?

そんな謎は金冠山から流れてくる陰野川へと流して、長浜城跡巡りは終了。

城址としての規模は小さく、1時間も掛からずに全て見て回れるお手軽さ。

山城と海城の特徴を併せ持った珍しい構造に加え、アクセスも容易なので

伊豆・三津シーパラダイスへと訪れたついでに立ち寄るのも良いだろう。

FILE:4へ戻る

この遊歩道は、曲輪J・曲輪Kという、2つの曲輪の跡に整備させたもの。

曲輪Kには、重須地域側へと降りられる階段が設けられているが

その階段から少し先の行き止まりにも、解説版が1つ建ててある。

ちょうど第二曲輪にあった堀切から土塁の外側にあたる位置だ。

堀の分類で、尾根を登ってきた敵を防ぐものを堀切。

山の斜面を横に進んできた敵を防ぐものを竪堀という。

といった内容が、ここの解説版に記されていた。

曲輪Kから眺める、重須地域。眼下に広がる田久留輪の跡は

重須側ガイダンス広場として整備され、巨大なヒラメがいる。

これはヒラメでも無ければ、もちろんカレイでも無く、安宅船原寸大模型。

当時の主力軍船だった安宅船を実寸(長さ24.3m、幅9.7m)で平面表示した物。

昔は今よりも海が内陸に入り込んでおり、この辺りは軍船の係留所になって

いたらしく、それになぞらえて軍船のガイダンスが行われているという事だ。

安宅船について書かれた資料から、安宅船よりも小さく速度の早い小早船。

北条水軍(伊豆水軍)に、駿河湾海戦の説明も、この広場にて記されていた。

また隅の方には、発掘調査で見つかったという戦国時代の石積みの

一段目のレプリカもある。いやもうそれ、ただ石を置いただけやん!

そして長浜城跡のバス停。1時間に1本以上運行しているので便は良い。

長浜城跡の横から、内浦湾へと流れ込む陰野川に掛かっている城下橋。

そういえば、なぜ田久留輪だけ曲輪表記ではなく、久留輪表記なんだ?

そんな謎は金冠山から流れてくる陰野川へと流して、長浜城跡巡りは終了。

城址としての規模は小さく、1時間も掛からずに全て見て回れるお手軽さ。

山城と海城の特徴を併せ持った珍しい構造に加え、アクセスも容易なので

伊豆・三津シーパラダイスへと訪れたついでに立ち寄るのも良いだろう。

FILE:4へ戻る

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます