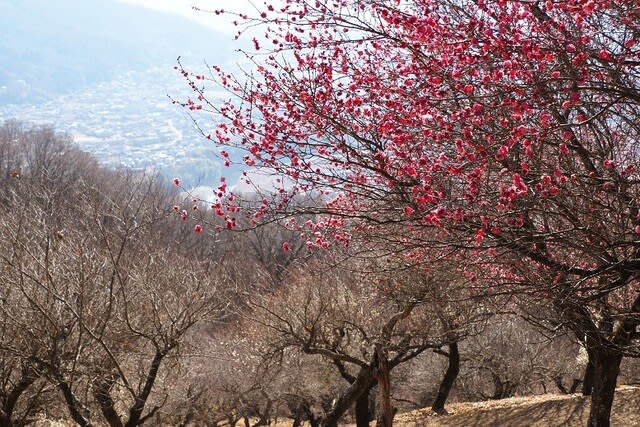

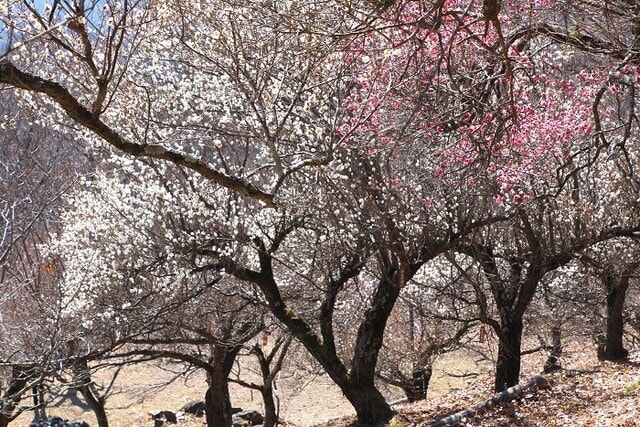

いろいろあって遅くなった初登山は通称・長瀞アルプスコースをたどる宝登山へ。登山口からの谷沿いの日陰道を少しだけ我慢、尾根上に出ると柔らかな冬の陽射し。陽光を浴びつつ、明るい山稜の雑木道を緩やかに進む。左手眼下の野上の街並みも眩しそうに光る。一転、北面の植林の道、少しだけの登り下りを繰り返して正面に宝登山が近づいてくる。夏のかき氷を天然製造しているという氷池への道を左に、わずかで小鳥(ことり)峠。小鳥のさえずりが聞けるのは春ごろだろうか。間もなく出た暗い林道は汗ばんだ身体が冷えるので急ぎ足。着いた宝登山北登山口から今日最大の登り。長い木段状の道を3度ほど越えて到着の宝登山山頂。見渡す眺望と3分咲きながらロウバイに囲まれてのオニギリが美味しい。青空と黄色の花、香りについ長居してしまった。その分、ショートカットの道を急ぎ、赤布に誘われてロープウエイの作業路に。泥道に難儀、七草がゆで有名な不動寺に出て山麓に着く。最後の失敗はあったが、暖かな冬日に包まれての今年最初の山道。給湯器が壊れて長い不便な生活の気分転換にもなった。(そして帰宅後に待ちわびていた交換作業の連絡が入り、来週には3週間ぶりに家で入浴できることに)2025年1月23日(木)晴れ/(秩父鉄道長瀞駅近くの200円駐車場利用/長瀞駅09:02一<200円>-09:05野上駅)野上駅09:05~(萬福寺)~09:20登山口~09:50入山協力箱(100円)~10:15氷池分岐~10:25小鳥峠~10:30林道10:40~10:55毒キノコ看板・北登山口~(約200段の階段)~11:15宝登山497m(昼食/ロウバイ園散策) 12:10~(ショートカット路)~12:45不動寺~13:10駐車場(温泉入浴は初めての「いこいの村 ヘリテイジ美の山」880円、展望と快湯に満足)