先日所用で東京に行った時つい秋葉原を散策してしまった、当然立ち寄るは無駄であろうと思うが、よく訪れる真空管屋さんで、其処には新品のECL82 / 6BM8 RAYTHEON マッチドペアが並んでいたので追衝動買いしてしまった、価格は消費税込みで¥15,400でした、全くの無駄使いである。

此のミニ管ECL82 / 6BM8は元々テレビの垂直偏向回路の発進及び出力用に開発された真空管で、ヒーター規格違いのバリエーションの豊富さは特筆すべき効能があり、大変重宝されブラウン管でのテレビジョンでは欠かせない球であった。

今年も新緑の季節にやって来る大型連休である、連休前娘も遊びに来て、25日に帰って行った、現在川崎の武蔵小杉に転居した為にご主人お出張中次は6月にも遊びに来るそうである。

連休は最近仕入れたアルバムを聴く予定です、此の連休時期は何処に行っても混み合ってますので大人しく、自分お部屋でおとなしくする事が何よりです、美味しいドリップ珈琲を淹れ早速購入したRAYTHEON の球をアンプに装着しテストした。

今日は装着後3日目です、先ず先ずの落ち着き様ですそれと全体的におとなしい感じの響きで聴き疲れない音の様で、音質も普通の様です。此のように他の国産品(東芝)(松下)(日立)(NEC)比べると安定した良さを感ずる。購入時はELECTRO-HARMONIX 6BM8が接続されていたが国産品が優った。

表示は日本製とあるが筆者の知る限りはRaytheon Companyは米国の軍需製品でしたが今や日本と合併した会社となっている。真空管の入った箱は新しいのだが現行品なのであろうかは不明である。しかし視聴した結果は筆者の独断ではあるが、日立製品の6BM8が一番輝きがあり聴きやす区個人的には好みである。

つい先日TANNOY IIILZ Monitor Goldのユニットの裏側部分も柿渋液を塗り一応安定したが効果は絶大であり鍵盤楽器の表情が誠に良く分かる様になった、今回紹介の6つのパルティータ等の演奏も実に興味深く解析できる様です。

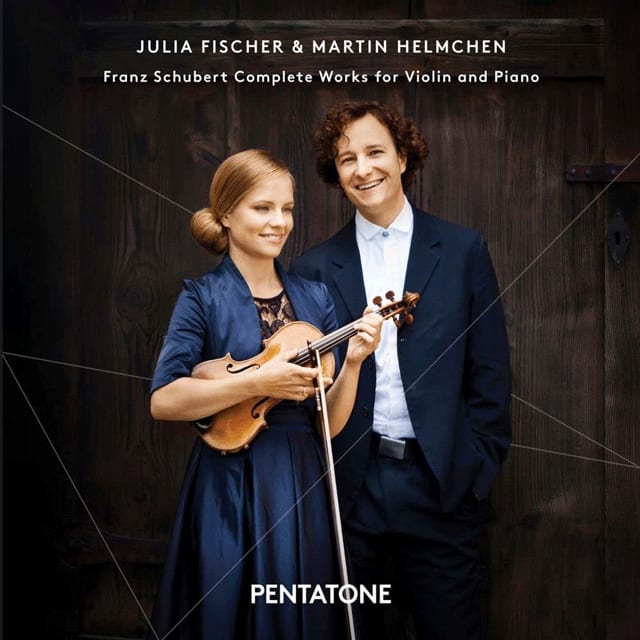

一見髭を伸ばし印象が変わった、本日のメインはピアノ、マーティン・ヘルムヘン(Martin Helmchen 1982-)と言えばヴァイオリン、ユリア・フィッシャー(Julia Fischer 1983-)とのシューベルト(Franz Schubert 1797-1828)のヴァイオリンとピアノのための全作品程度は知っているがその程度である。

シューベルトの作品好きで良く聴くヴァイオリン・ソナタ第1番ニ長調 D.384, Op.137-1などは今までアレクサンドル・メルニコフ & イザベル・ファウストを聴いてきたが、最近はユリア・フィッシャーヴァイオリン、&マーティン・ヘルムヘンを聴くことが多くなった。

それと注目するは昨年発売したBWV825-830(クラヴィーア練習曲第1巻)(Sechs Partiten, Erster Teil der Klavierübung BWV 825-830)のアルバムを聴いてみたがピアノの音が気になった。

バッハの《パルティータ》は1726年から1730年にかけて第1番から第5番まで分冊として出版され、1731年に第6番を加えた全曲が「作品1」と銘打たれて出版された。

因みに第2巻:フランス風序曲 BWV831 · イタリア協奏曲 BWV971

第3巻:前奏曲とフーガ 変ホ長調『聖アン』 BWV552 · 21のコラール前奏曲 BWV669‐689 · 4つのデュエット BWV802‐805(第1曲 ホ短調 · 第2曲 ヘ長調 · 第3曲 ト長調 · 第4曲 イ短調)

第4巻:ゴルトベルク変奏曲 BWV988 と続いた。

此処で注目はバッハもお気に入りと様で色々転用している様である

特に《パルティータ》第 6 番には、資料が 3 点あるので、それぞれを初期稿(=ヴァイオリンソナタ BWV 1019a の筆写譜)、中期稿(=アンナ・マグダレーナ・バッハのための小曲集に収録されているバッハ の自筆譜)、後期稿(=印刷出版された初版譜は現存しないが、翌年にまとめて再版されたものと同じ であったと仮定する)として議論を進めることにする。 この様な背景を知りながらパルティータの音楽を紐解く事も楽しみでもあり、バッハへの思いも益々興味が湧くのである。

第6番 「アンナ・マクダレーナ・バッハのための音楽帳」に初稿がある。

1.トッカータ(Toccata)A-B-A’の三部形式。Bの部分は3声のフーガ。

2. アレマンダ (Allemanda)ニ部形式。

3. コレンテ (Corrente) BWV1019a(第1稿)の第3楽章を転用。A-B-A’の三部形式。

4. エール(エアー) (Air)二部形式。

5. サラバンド (Sarabande)二部形式。

6. テンポ・ディ・ガヴォット(Tempo di Gavotta) BWV1019a(第1稿)の第5楽章を転用。二部形式。ニ声のガヴォット。

7. ジーグ (Gigue)二部形式。3声のフーガ。

現在演奏されるJ.S.バッハの「ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ」(全6曲)は、1717 年から 23 年にかけてのいわゆる「ケーテン時代」の作品とされている。BWV1019aの演奏者によっては省略される場合もあるがソナタBWV 1019aの初期のバージョンから2つの楽章を加えたViolin Sonata in G Major, BWV 1019a: I. Adagio Violin Sonata in G Major, BWV 1019a: II. Cantabile, ma un poco adagioも機会があればレイラ・シャイエフとヨルグ・ハルベクも一度聴くことも面白い。

マルティン・ヘルムヒェン(Martin Helmchen)

ドイツ人ピアノ奏者マルティン・ヘルムヒェンの華麗な演奏は、これみよがしな派手さとは無縁だ。彼は、敏速な指とともに音楽の深部へと入り込み、知性と生気に満ちた感情を追求することによって、聴き手を天上へといざなうタイプの演奏家である。

約20年にわたり世界屈指の舞台で演奏を重ねてきたドイツ人ピアニスト、マルティン・ヘルムヒェンは、今日、もっとも引く手あまたのピアニストの一人である。彼は、音に対する驚くべき感性と精巧なテクニックに支えられた独創的で強烈な演奏によって、他に抜きん出ている。2020年には名誉あるグラモフォン賞を受賞した。とこの様に掲示されたいた。

JSバッハ:6つのパルティータ(クラヴィーア練習曲集第1巻) BWV.825-830

Disc1 ・パルティータ第1番変長調 BWV.825

・パルティータ第3番二短調 BWV.827

・パルティータ第4番二 長調 BWV.828

Disc2 ・パルティータ第2番ハ短調BWV.826

・パルティータ第5番ト長調 BWV.829

・パルティータ第 6番ホ短調BWV.830

マルティン・ヘルムヒェン(タンジェント・ピアノ=タンゲンテンフリューゲル)

使用楽器:レーゲンスブルクのシュピート&シュマール工房1790年製オリジナル

録音時期:2022年9月5日~8日、2023年1月3日~6日

録音場所:ヘッドフォンスタジオ放送 録音方式:ステレオ(デジタル/セッション)

音はチェンバロとの違いがある、筆者が思うは音質は木訥した音が素朴でバッハの音楽を訴えるには適している様に感じる、タンジェントピアノは、チェンバロや初期のピアノに似たデザインの非常に珍しい鍵盤楽器です。

それは通常5オクターブのキーを特徴とし、キーが押されたときに弦は狭い木製または金属のスリップによって作用されます。最前線を代表するピアニストのひとり、マルティン・ヘルムヒェン。出身の指揮者たちと共演していますが、今回、バッハ作品の録音に初めて選んだ楽器はタンジェント・ピアノ。 18世紀以降ドイツ西部を中心に普及し、打鍵時にタンジェント(タンゲンテ)と呼ばれる小片が弦を打つ構造の鍵盤楽器です。

バッハも好んだクラヴィコードに似ていて、普及した時代こそバッハの活躍期より遅く、地域もやや異なるもの 「チェンバロでも現代ピアノでも恐る恐るバッハ作品の一面に触れられる」と語るヘルムヒェン(詳細はライナーノートの本人コメント(独英・仏語)を参照)。はの決断な解釈姿勢そのままに、バッハの想定していた音作りの真意に耐える機微豊かな演奏の魅力を、ヘルムヒェンの録音の多くを取り組むディナーのバッハ教会カンタータ録音群(SDG)などでも実績のあるトーンマイスター、ゼバスティアン・シュタインの丁寧な仕事が隅々まで隈なく伝えます。

確かに聴けば分かるが、バッハの朴訥なパルティータ曲をチェンバロに似たタンジェントピアノは鍵盤の強弱を音に表し一層興味深い演奏が体感出来た。

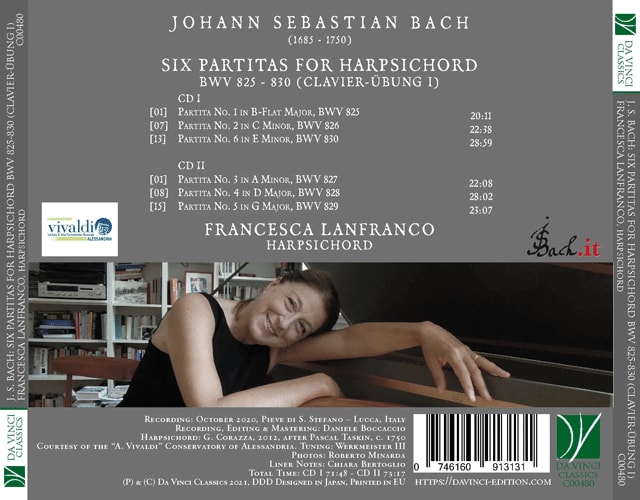

次はそれと対照的な、最近良く愛聴するのはパスカル=ジョゼフ・タスカン モデルを演奏するレオンハルトの弟子フランチェスカ・ランフランコ(Francesca Lanfranco)が演奏するバッハの6つのパルティータです。

トスカーナのレプリカで「6つのパルティータ」を演奏するフランチェスカ・ランフランコ。2012年にイタリアのG・コラッツァが製作したパスカル・タスカンの1750年頃のチェンバロのレプリカでバッハの「6つのパルティータ」を演奏する彼女は、ジュネーブ音楽院でレオンハルトの弟子である名手クリスティアーネ・ジャコットにチェンバロを師事。

ジュネーブ音楽院ではレオンハルトの弟子である名手クリスティアーネ・ジャコットに師事し、首席賞を受賞。また、イタリアのシエナにあるキジアーナ音楽院でも学び、ボブ・ヴァン・アスペレンや、1958年トリノ生まれの著名な女性名手ケネス・ギルバートといった世界トップクラスの巨匠に指導を受けた。現在62歳のランフランコは、長年にわたり未発表のまま残されている「6つのパルティータ」の録音に取り組んでいる。非常によく知られ、研究され、演奏されてきた彼女は、歴史的な慣習に最新の注意を払いつつ、独自のスタイル、タッチ、そして楽器の音を巧みに組み合わせることで、この作品の新たな発見と解釈を強調した、他に類を見ない演奏を生み出しました。彼は、この作品に対する独自のスタイルと解釈を強調する、他に類を見ない演奏を展開しました。

パスカル=ジョゼフ・タスカン1世(1723 -1793)は、ベルギーのTheux(トゥー)出身ですが、パリのブランシェ工房で修行。1766年フランソワ=エティエンヌ・ブランシェ2世亡き後、工房を継ぎ、1776年その寡婦と結婚。チェンバロ制作家として国王ルイ15世と16世の宮廷で名声を確立しました。この名声はピアノの人気が台頭するまで続き、タスカンが亡くなる頃には工房でのチェンバロとピアノの製作は半々になりました。

タスカンのチェンバロは、低音の豊かな響きと高音の甘くエレガントな音色に特徴があります。また1760年代にはそれまでクイル(羽軸)だったジャックのプレクトラム(爪)に水牛の皮を使い、1768年にはレジスターを変更するジュヌイエール(膝レバー)を完成。

この1769年モデルは、エジンバラにあるラッセルコレクションのものが有名です。

タスカンのチェンバロは、低音の豊かな響きと高音の甘くエレガントな音色に特徴があります。また1760年代にはそれまでクイル(羽軸)だったジャックのプレクトラム(爪)に水牛の皮を使い、1768年にはレジスターを変更するジュヌイエール(膝レバー)を完成。

この1769年モデルは、エジンバラにあるラッセルコレクションのものが有名です。

レオンハルトの孫弟子が奏でるバッハ。タスカンのレプリカでの「6つのパルティータ」!

イタリアのG・コラッツァが2012年に製作したパスカル・タスカン1750年頃製作のハープシコードのレプリカでバッハの「6つのパルティータ」を奏でるフランチェスカ・ランフランコは、ジュネーヴ高等音楽院でレオンハルトの弟子だった名手クリスティアーヌ・ジャコッテにハープシコードを学び一等賞を授与され、イタリア、シエナのキジアーナ音楽院ではボブ・ファン・アスペレンやケネス・ギルバートといった世界的名匠たちの指導を受けてきた1958年トリノ出身の名女流。

長い間、非常によく知られ、研究され、そして演奏されてきた「6つのパルティータ」の録音に62歳を迎えて取り組んだランフランコは、歴史的な慣習に最新の注意を払いながらも、自身のスタイルやタッチ、楽器の響きを巧みに組み合わせることにより、この作品の新たな発見や解釈を強調する独自の演奏を展開しています。

J.S.バッハ:パルティータ第1番変ロ長調 BWV.825

パルティータ第2番ハ短調 BWV.826

パルティータ第6番ホ短調 BWV.830

パルティータ第6番ホ短調 BWV.830

https://www.youtube.com/watch?v=Hc-P4MBKbtg

パルティータ第3番イ短調 BWV.827

パルティータ第3番イ短調 BWV.827

https://www.youtube.com/watch?v=0Cbwk6ERK-o

《演奏》

フランチェスカ・ランフランコ(ハープシコード)

《録音》

2020年10月

ピエーヴェ・サント・ステーファノ(ルッカ、イタリア)

《演奏》

フランチェスカ・ランフランコ(ハープシコード)

《録音》

2020年10月

ピエーヴェ・サント・ステーファノ(ルッカ、イタリア)

J.S.Bach: Six Partitas for Harpsichord

Francesca Lanfranco

Francesca Lanfranco

聴けば良く分かるが、嬉しいことに演奏も大変レオンハルトの演奏によく似ていると同時になんて滑らかな演奏であろうと思った、使用楽器パスカル=ジョゼフ・タスカン モデルの音質にも影響を受けるのか・・・?演奏作品もあまり多くはないのですが、何故か心に染み渡る好きなテンポの演奏である。説明には62歳での「6つのパルティータ」の録音とあるが、今後も十分研究しJ.S.バッハの作品を発表されるとこに期待です、ブラボー!