以前より興味ある言葉「粋」(いき)とは何ぞや、一般的な意味を調べると江戸時代に生じ、時代に従って変転した美意識で、遊興の場での心意気、身なりや振る舞いが洗練されていること、女性の色っぽさなどを表す語。 「粋(いき・スイ)」は、単純美への志向であり、「庶民の生活」から生まれてきた美意識である。とされているようです。

日本語らしい「粋」の言葉の持つ意味面白さがある、この「粋」という言葉に詰まった実に曖昧なニュアンスを外国人は理解できないと思います。勿論外国には「粋」の文字も無い概念なんだそうです。 私たち日本人は誰しもが理解している絶妙な美意識。それが「粋」です。

日本の文化はこの平和な時代に生まれた文化が大いに関係があるようで、今との違いは文章に候文が多くそれ以外はあまり変わらないようである。

ただし、近年の欧米化の流れの中で、「粋」を感じるものが急速に減っているように感じます。 もしかしたら数十年後には、この「粋」という感覚はもはや日本人なら誰しもが共有する感覚では無くなってしまうのかもしれない。「粋」とは、もともと江戸時代後期に江戸深川の芸者について語ったのが始まりとされています。身なりや振る舞いが洗練されていて、色気とさっぱりとした心持ちが同居しているような芸者の様を見て、当時の人たちは「粋だね〜」と言ったのでしょう。歴史的に考察しても意外と新しい言葉ということが解る。

調べてみますと、この「粋」という概念を理解する上で忘れてはならない一冊の本があります。 大正〜昭和時代の哲学者・九鬼周造(1888〜1941年)の代表的著作「いきの構造」です。曖昧な「いき」というものについて構造的に明らかにしようとした一冊です。

それによると、九鬼は「粋(いき)」を下記の3つの特徴で定義しています。

1)媚態(びたい)。

異性に対する「つやっぽさ」や「色気」であり、セクシーで上品な振る舞いともいえます。

2)意気地反骨心や気概といったもの。

「武士は食わねど高楊枝」といったやせ我慢や媚びない気概のようなもの。

3)諦め。

運命を受け入れ、未練がましくなく、あっさりとした姿勢。無常観といった仏教的思想が反映されています。 つまり、「色気があって、気高く、さっぱりとした心持ちを持った様子」が「粋(いき)」だということになります。

もちろん、これだけで「粋」という微妙なニュアンスを持った言葉を正確に表せるわけではありません。一般的に「粋」の反対語は「野暮」ですが、九鬼自身も先ほどの本の中で、さらに他の言葉(「上品・下品」「派手・地味」「渋み・甘み」)との関係性の中から「粋」の意味を探っています。 それらのどれにも当てはまらないものが「粋」であるというわけです。

いかにも日本語らしい「粋」の言葉の持つ意味には面白さがある、この「粋」という言葉に詰まった曖昧なニュアンスを外国人は理解できないであろう。

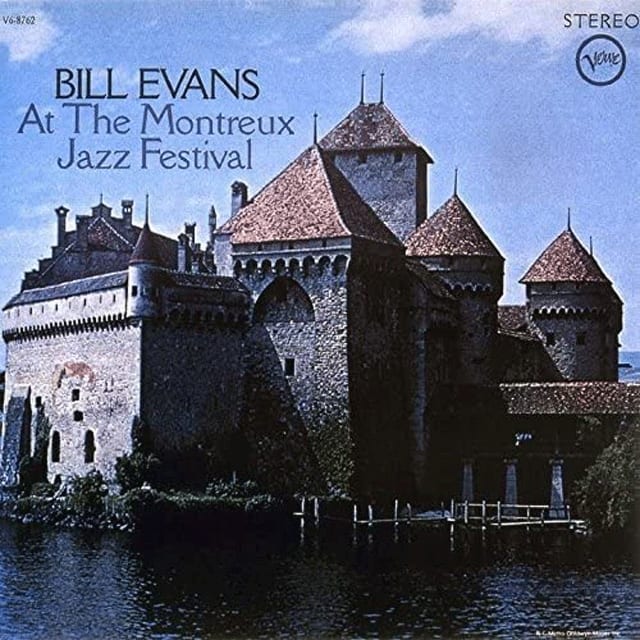

一般的にエヴァンスはもっと理知的でクールな人を想像されることが多いのではないか?そこで彼を日本語の言葉「粋」の文字が似合う、そのような「粋」なジャズなんて思う筆者です、この時期のエヴァンスのスコット・ラファロを失った後の悲しみの向こうにある〈Moon Beams〉「月光」を聞く心境であるかのような「粋」の文字が無性に合う様に聴こえる、音も決して軽く締まったアメリカのエンクロージャーでなく、しっとりと潤むような古いヴィンテージイプから選び、英国独特の渋めな音色で鳴って欲しいのだ。ある程度の腰の座った低音の上に涼やかに響き美しい高音が鳴る装置で聴きたいと思う。

正に動から静と進化するエヴァンスの音楽が見事に表現されいるように聴こえる、それ以降ジム・ホールとの共演の名盤が生み出された正に分岐点のトリオはエヴァンスを知る意味でも面白いと思う。勿論このような聴き方はおすすめしないが、年寄りの独り言と思い勘弁して頂きたい。オーディオを再開し筆者が長年思うTANNOYの10吋のユニットでJAZZを聴きたいという希望の音がやっと耳にした瞬間でもあった、曲はエヴァンスのピアノとは実に相性抜群である、鬼門と言われるTANNOYで奏でるエヴァンスのJAZZを聴き納得をするのだった。

特にベートーヴェンのピアノ・ソナタ109番を聴く心境でもあり、弦楽器との相性は良いが、10吋のTANNOYユニットとのピアノ音の相性は抜群でる。

ここで思うはピアノの音、特にジャズピアノを聴くには昔聴いていたMACKINTOSHのトランジスターアンプがピアノ演奏には良く聴けるかも知れないと思うが、あのMACKINTOSH独自のウォームトーンが懐かしくも思える。その様な妄想を思い描く事もオーディオの面白さであろう。

筆者の場合ジャズは吸音材を若干改造したLS3/5aで聞く場合が一般的で、特にエヴァンス・トリオを聞く場合は圧倒的にTANNOYのIIILZユニットのシステム使用が多くなる、最近ユニット改良を試み柿渋液で二度塗り一層落ち着いた表情を見せる10吋のIIILZ Monitor Goldである、箱はGOODMANS AXIOM 80の箱に低域も豊かに鳴るA.R.U.172(アコースティック・レジスタンス・ユニット)を移植したシステムは最高と思うのである。ユニットの仕上がりも柿渋液で見事に当時の音に近づいた様な気もする、柿渋の仕上げた色も落ち着いた色で気に入っている。エンクロージャーの細かな補修、吸音材の交換等ユニットも含め仕上がるまでには2年以上の月日が流れてしまったが、やっとお気に入りの音を楽しむ様になる。

思えば少しでも良い音で聴きたい貧困なオーディオ馬鹿が四六時中改装を考え苦労する様であり少しの音の向上に狂喜している老人である。

出来る限りこの10吋のIIILZ Monitor Goldの購入時のユニットの状態に戻した音を聴きたいと思って改良を試みています。勿論エッジ部分も適度なブレーキオイルを塗りダンパー部分も改善されたようである。話を戻します、

再度簡単に紹介すると、Bill Evans (Piano)ビル・エヴァンス、1929年8月16日米国ニュージャージー州プレンフィールド生まれのジャズ・ピアニスト。ジャズ史上最高の人気を誇る白人ピアニストとして知られる。

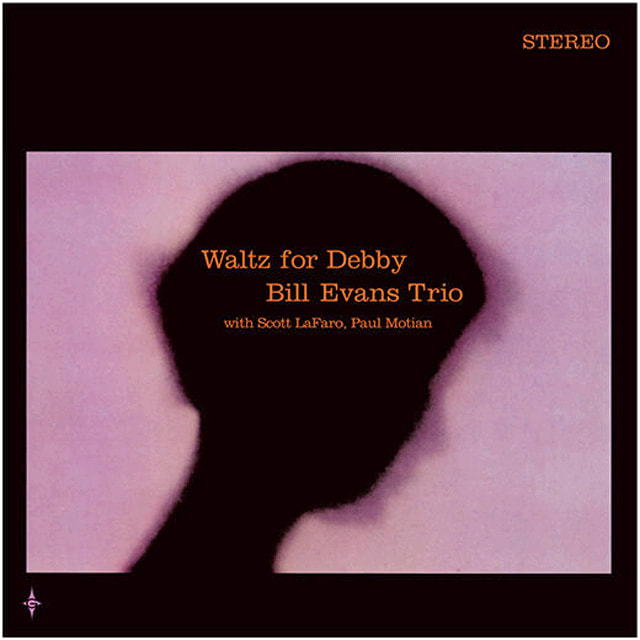

特にスコット・ラファロ(b)、ポール・モチアン(ds)を従えた60年代初期のビル・エヴァンス・トリオは、かつてない高度な三位一体の演奏をしめし、ジャズのピアノ・トリオ演奏を革新させた。その後もメンバーを代えながら一貫して自己のピアノ・トリオ音楽を追求する。硬派のリリシズムとダンディズムあふれる美の探究者として高い人気を得た、まるで粋筋である。1980年9月15日に51歳で死去する直前までステージに立った。

スコット・ラファロを失って活動休止したがチャック・イスラエルと出会い約1年後に録音された、それまでと違った音が聴こえるアルバム〈Moon Beams〉「月光」です。是非欧州の音で聞くことをお薦めします、エヴァンスサウンドが少し違ったきた、いかにも小洒落た「小粋」なJAZZと想いませんか。

ベースはチャック・イスラエルが勤めています。ドラムは引き続きポール・モチアンです。この後のエヴァンズのトリオを占う分岐点になったアルバムと感じます。

英文ライナーに次のように書いてあります。このアルバムには2つの「初めて」がある。

一つは、ラファロ亡きあと、初めてのアルバムであること。

二つ目は、初めて全曲バラードを演奏したアルバムであること

更に曲について書きますと

1曲目 Re:Person I Knew

8曲目 Very Early

8曲目 Very Early

がエヴァンズのオリジナル曲であり、その間にサンドイッチされた6曲はスタンダード・ナンバーです。

BILL EVANS(p) CHUCK ISRAELS(b) PAUL MOTIAN(ds)

1. Re: Person I Knew (05:47)

2. Polka Dots And Moonbeams (05:02)

3. I Fall In Love Too Easily (02:43)

4. Stairway To The Stars (04:52)

5. If You Could See Me Now (04:31)

6. It Might As Well Be Spring (06:07)

7. In Love In Vain (05:01)

8. Very Early (05:05)

2. Polka Dots And Moonbeams (05:02)

3. I Fall In Love Too Easily (02:43)

4. Stairway To The Stars (04:52)

5. If You Could See Me Now (04:31)

6. It Might As Well Be Spring (06:07)

7. In Love In Vain (05:01)

8. Very Early (05:05)

悲しい時に聴いたらきっと泣き出してしまうくらい素晴らしい作品。ジャズファンとエバンスの切っても切れない関係というのは昔も今も、そしてこれからも決して変わらないと思います。

エヴァンス好きの方には是非お薦めなアルバムです。

特にリバーサイドに残されたスコット・ラファロ ポール・モチアンとのトリオ作品群がエバンス黄金期の素晴らしい記録として今なお星空のごとく輝き続けています。本作はラファロ事故死の約一年後に録音された久しぶりのトリオ作。

この後ヴァーヴと契約するためリバーサイドへの最終作でもあります。ドラムはモチアン、ベースはラファロの代役にチャック・イスラエルを迎え全編がミディアム〜スローな選曲で構成されています。その内容はすべてにおいてひたすら美しく、押し付けを排した表現は何度聴いても飽きる事なくどんどん味わい深くなり、何ともセンチメンタルで悲しい時に聴いたらきっと泣き出してしまうくらいの素晴らしい粋な作品。

夢見心地なクライマックス。夜中にそっと一人で聴きたい一枚。

最近売り出したと思えるアルバム、ビル・エヴァンスとジム・ホールが織りなすデュオ・インタープレイの極地とされる至高のデュオ作『Undercurrent』も一度は聴きたい一枚だ。ジム・ホールとの共演があったのだ、このジャケットの写真、無性にタバコが似合うとおもいませんか?

最近こそ、あまり聞かないがジャズヴァイオリニストの寺井尚子さん曰く「ジャズ人生の扉を開いてくれたのはモダン・ジャズの名盤、ビル・エバンスの『ワルツ・フォー・デビイ』だと告白している」

寺井尚子〔てらい・なおこ〕4歳からバイオリンを始め、1988年、ジャズ・バイオリニストとしてプロ・デビュー。来日中だったジャズ・ピアニスト、ケニー・バロン氏との共演をきっかけに、ニューヨークでのレコーディングに参加し一躍注目を集める。

その後も独自性あふれる表現力豊かな演奏スタイルで人気を博すコンサートを中心に、テレビ、ラジオ、CMなど、幅広く音楽活動を展開している。デビュー30周年となる2018年には、ジャズのスタンダード・ナンバーを13曲収録したアルバム『ザ・スタンダード』をリリース。馴染みの曲も多く演奏が聞けます。

彼女曰く、たった1曲を選ぶのは難しいですけれど、アルバムでしたら16歳のときに出会ったビル・エバンスの銘板『ワルツ・フォー・デビイ』です。自分にとってはジャズに目覚めた一枚ですし、ジャズ・バイオリニストとしての出発点です。と言っていることを思い出した。

筆者の10吋のIIILZ Monitor Goldユニットシステムの改良も終わり、落ち着きを見せる音で聴くピアノジャズは実に心地よい、のんびりした時間が流れるこの空間で頂く大きめのマグカップにたっぷりの珈琲は格別である。

ベースがチャック・イスラエルに代わったトリオによるリラックスした作品。ジャケットの金髪女性の印象がアルバムを印象的にした。それまでに較べてバラードが多い選曲なのは何かラファロを思い出しているような気配が伝わる、エヴァンス・ファンにとってはとても「深読み」の出来る作品。

この作品はエヴァンスの第2の分岐点の作品であろう。筆者はゴメスのトリオも好きだが日本人の「粋筋」な香りのするこの作品は好きである。

当時のジャズミュージシャンとしては、白人であることが珍しく、その中でもひときわ目立ったプレイヤーでした。リリカルなタッチと優れたハーモニー・センスで耽美的なバラッドの世界を描き出すビル・エヴァンス。ピアノ・トリオでエヴァンス独特のスタイルを確立した彼の屈指の名作。ブラボー!