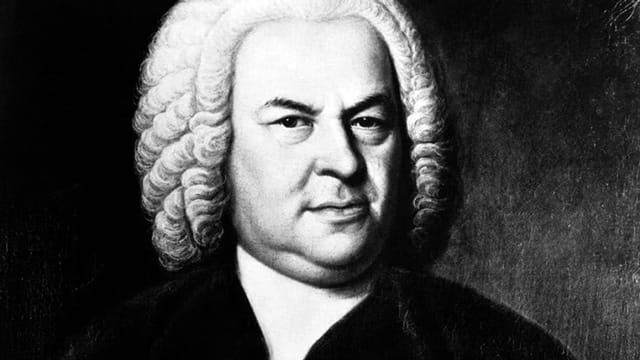

バッハの晩年ライプツィヒ時代1736年以降の第3期では新作が減少し,過去の自作を推敲して体系的な曲集にまとめる作業に専念。オルガン曲も含め,名人級の技術を要する全4巻の《クラヴィーア練習曲集 Clavier-Übung》の第3,4巻を39,41年に出版した。47-48年頃には6曲の《シュープラー・コラール集 ‘Schübler’ chorales》,カノン変奏曲《高き天より,われは来れり Vom Himmel hoch da komm ich her》を出版,後者はミツラー・フォン・コロフ創立の音楽学協会に入会の際の寄贈作品である。《平均律クラヴィーア曲集》第2巻およびオルガン前奏曲《17(18)曲のコラール編曲》も編纂された。

その後フリードリヒ2世に謁見した際,王が与えた即興演奏の主題を基に帰宅後,曲集《音楽の捧げ物 Musikalisches Opfer》を作成した話は有名でもある。

ユニバーサルの子会社ドイツ・グラモフォンとデッカは、ドイツ人作曲家の生誕333周年を記念したボックスセット『Bach 333』のリリースに合わせて、かの有名な「2つのヴァイオリンのための協奏曲」の様々な演奏音源を集めて研究した。その結果、最近収録された音源は50年前の音源よりも1/3ほど尺が短く、10年で約1分ずつ短縮していることが明らかになった。こうした傾向は、昨今のより速いテンポの音楽の流れを汲んでいるといえよう。オーディエンスの関心の幅が狭くなる一方、ストリーミングによってアーティストや作曲家は、1秒1秒に神経をとがらせるようになっている。筆者の愛聴する鍵盤楽器の音楽もその傾向はあるのか、演奏者によっても短長はある様に思うが如何なものであろう。

正にJ.S.バッハはバロック時代の中心人物でもありその先に音楽を伝えた伝導者でもあろうと思う。

「うまく調律されたクラヴィーア第II巻、すべての全音と半音を用いて作られたプレリュードとフーガよりなる。ポーランド国王兼ザクセン選帝侯の宮廷作曲家にして楽長、ならびにライプツィヒの合唱音楽隊監督、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ作曲」この言葉は、1744年に筆写されたアルトニコル稿の表紙に書かれている。自筆浄書は1742年頃に作成された。大判の紙の表にプレリュード、裏にフーガを記し、譜めくりをしなくてもよいルーズリーフの体裁をとる。この自筆譜は現在、ロンドン大英博物館にある。

曲集の成立に具体的な契機は証明できないが、《クラヴィーア練習曲集》を4巻まで出版した時期でもあり、出版の機会を窺がっていたことは考えられなくはない。20年前の第I巻に比べて多様性がさらに強まるのは、作曲期間の長さゆえであろう。その中にはバロックの様式を脱却し前古典派へと向かう傾向も見て取れる時代の移り変わる時期でもあった。

あまりにも有名なワンダ・ランドフスカ(Wanda Landowska)は、ポーランドのワルシャワ生まれのチェンバロ奏者、ピアニスト。1959年8月16日、コネティカット州レークヴィルにて没。チェンバロ音楽を現代に蘇らせた最大の功労者である。ワルシャワ音楽院でアレクサンデル・ミハロフスキに学んだ後、ベルリンに留学し、ハインリヒ・ウアバーンに作曲を師事する。

忘れられた楽器となっていたチェンバロを20世紀に復活させた立役者である。

1900年、パリに移り、作家、ジャーナリスト、ヘブライ音楽研究家でもあったアンリ・リューと結婚し、ピアニストとして演奏活動を続けた。その頃、バッハやフランス古典音楽を演奏するためにチェンバロに関心を持っていた彼女は、1903年、パリでチェンバロによる最初のリサイタルを開いた。ピアノ製造会社のプレイエル社が彼女のために近代的なメカニズムによる大型チェンバロを作ったこともあり、関心は一層高まった。1925年、パリ近郊に古楽学校を開校し、多くの演奏家を育てた。1941年には、第二次大戦の難を逃れてアメリカに渡ったが、ニューヨークのタウンホールのリサイタルでの「ゴールドベルク変奏曲」は熱狂的な支持をもって迎えられた。

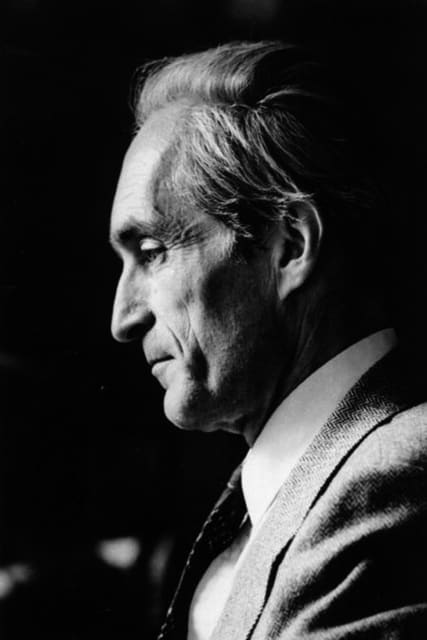

筆者は聞き初めの頃J.S.バッハのうまく調律されたクラヴィーア第II巻をこれ迄は一般的にはチェンバロ演奏で多く聴いてきたが最初に聴くはオランダの鍵盤楽器奏者・指揮者・教育者・音楽学者でもある。ピリオド楽器による古楽演奏運動のパイオニアにして中心人物であったグスタフ・レオンハルト(Gustav Leonhardt)から始まり、自然体でバッハの楽譜に挑み先に強固な意思を感じさせる演奏が気に入り夢中で聴いた時期である。

次は「平均律」は戦う女史の真骨頂であるエディット・ピヒト=アクセンフェルト (Edith Picht-Axenfeld)音質的のも大変優れ前奏曲の流れるような美しい旋律線は他の追従を認めないだろう。

筆者がお勧めするチェンバロの豊かな響きを柔らかく捉えた録音も秀逸である。録音1979年5月/埼玉と記されているオリジナル・マスター・テープからの高品位リマスタリングで蘇る名演であり今も良く聴くアルバムでもある。

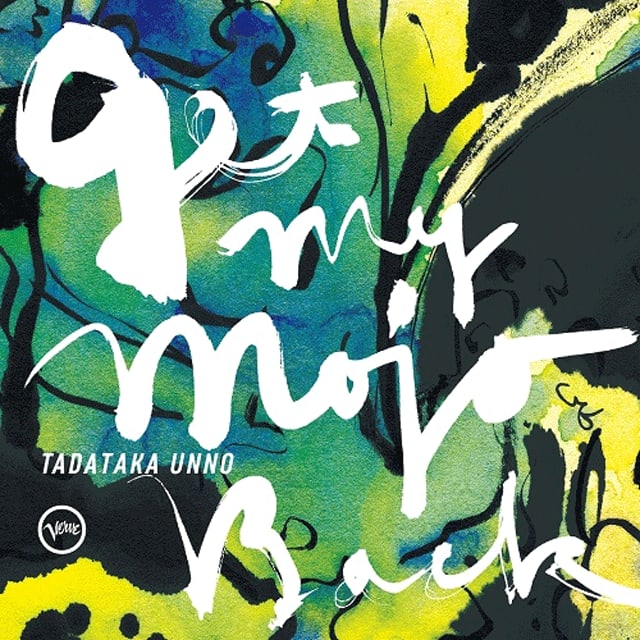

J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第2巻 24の前奏曲とフーガ

世界的鍵盤楽器奏者が到達した比類なき高みの演奏でもある、2001年、87歳で他界した偉大なピアノ、チェンバロ奏者であり、教育者としても20世紀の音楽界に大きな足跡を遺したエディット・ピヒト=アクセンフェルト。バッハの譜面のすみずみまで熟知したエキスパートである彼女が高度な技術でエレガントに奏でる比類のない音色は、どこまでも暖かく聴くものをやさしく包み込みます。

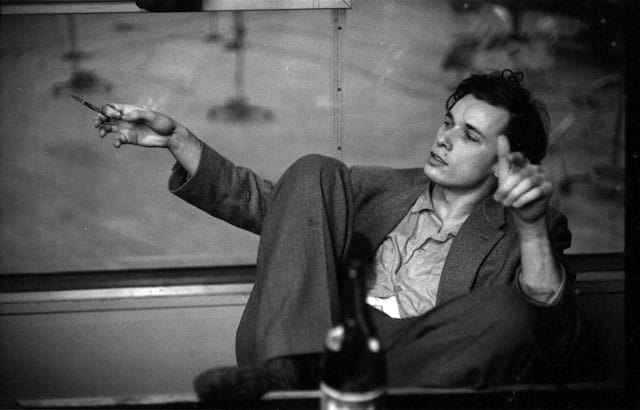

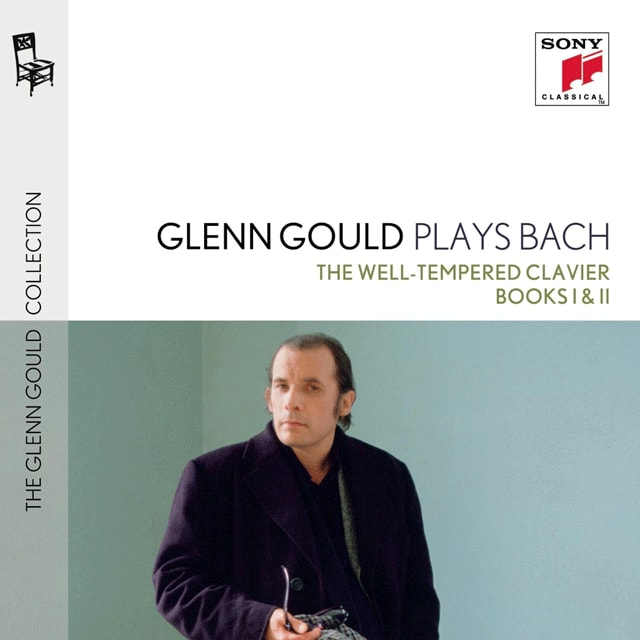

この曲を聴くのは最近になって何故かピアノ演奏での試聴がわかりやすい様に思うのである、ヴァルヒャのチェンバロもリヒターのピアノもいいのだけれど立派すぎて全部通して聴くのは辛くなる時がある、其処での登場は何と言っても注目はグレン・グールド (Glenn Gould)1932年、トロント生まれ。

14歳でピアノ部門の修了認定(アソシエイト)を最優等で取得し、ピアニストとして国内デビュー。グールドの演奏は言い古されているがノンレガートで、躍動感にあふれ、テンポやフレージングの解釈は斬新だが、今となっては普通に聞こえる。特にグールドと言えば有名な演奏はゴールドベルク変奏曲が有名でピアノ演奏者の教科書の様にもなっている。

グレン・グールドの演奏は、何よりCD4枚続けて聴いても退屈しない。BGMに聴いても邪魔にならない。

此処で最初に作曲した平均律は1721年12月、アンハルト=ツェルプスト侯国の宮廷トランペット奏者の娘で,ケーテン宮廷付きソプラノ歌手のアンナ・マクダレーナ・ヴィルケ(1701-60)と再婚。新妻は宮廷歌手の仕事を続けながら大世帯の家事をこなし,夫の作品を数多く筆写した。夫婦の筆跡は時に見分け難いほどの類似をみる。かけがえなき伴侶への感謝を込めて22年に着手された《アンナ・マクダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集 Clavier-Büchlein vor Anna Magdalena Bachin》第1巻は今日大半が紛失したが,《フランス組曲》の最初の5曲が含まれている。25年に着手された第2巻は,アリアやコラールなどの声楽曲も取り混ぜた家庭音楽帳である。

クラヴィーア作品は主として子弟の教育用に作曲された。20年1月より着手の《ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集 Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach》は,期待をかけた10歳の長男の教材用に作成され,《インヴェンションとシンフォニア》の大部分と《平均律クラヴィーア曲集Das wohltemperirte Clavier》第1巻中11曲の前奏曲の初期稿が掲載されている。第二巻の間には相当の年数が必要でったのであろう。当社の目的は子供達の教育用として公開している。第二巻は1736年以降の作品となる。

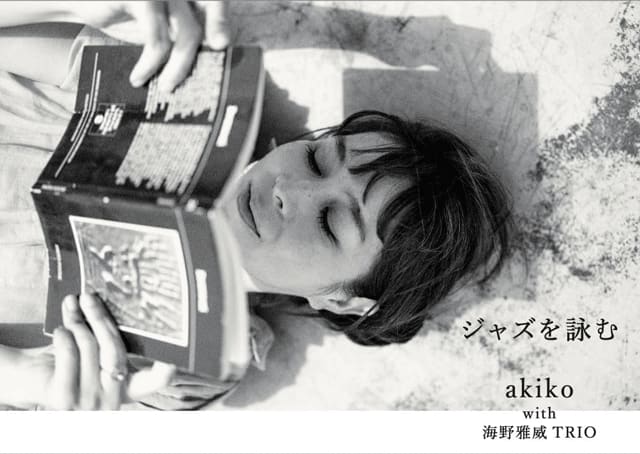

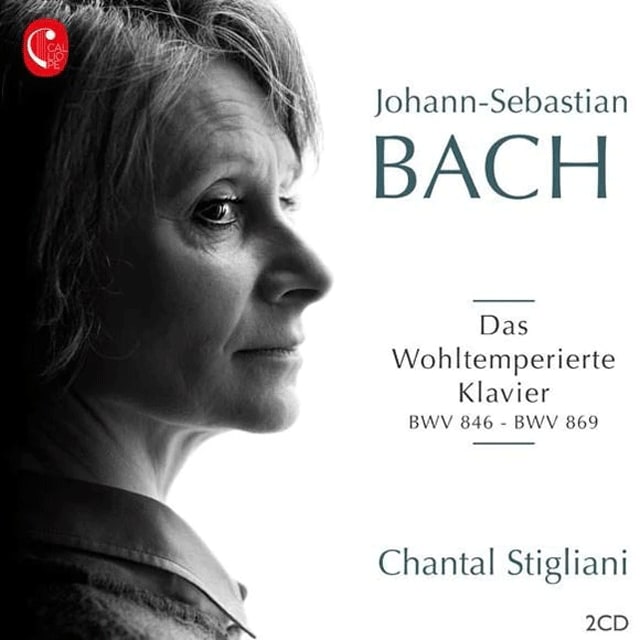

次はJ.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻 BWV.846-869(シャンタル・スティリアニ)

シャンタル・スティリアーニ(Chantal & Stigliani)に於る情報は少なく調べた限りでは、ブリーヴ・ラ・ガイヤルドで生まれたシャンタル・スティリアーニは、父親と一緒に音楽を演奏することから始め、その後、市内の音楽院、特にイヴォンヌ・ルフェビュールの指導の下、パリ国立高等音楽院で授業を受けました。シャンタル スティリアーニがコンサートでのキャリアをスタートさせたのも、サン ジェルマン アン レー音楽祭内で後者によって設立されたドビュッシー賞とともにでした。彼女はパリでアーティストのワークショップ「Philomuses」も運営しています。

彼女は、 ライプツィヒのカントルのインベンションとシンフォニア(ソルスティス 1984、カリオプの再販)、彼の「パルティータ」の 2 枚の CD(ソルスティス 1988)、前奏曲とフーガ、半音階幻想曲、イタリア協奏曲(アルコバレーノ 1997)を録音しました。 「イングリッシュ」スイート(アルコバレーノ) 1997年)、(シュブリヨン・フィリップ1997年、カリオペ2012年再発)。 2003年、彼女はポール・デュカスのピアノ作品で幸福な裏切りを犯し(ナクソス、2003年)、その後この春、平均律クラヴィーア曲集の最初の本を携えてバッハに戻った。

他にフルート奏者ジェラール・ブルゴーニュ((gerard bourgogne)、シャンタル、スティリアーニ - と共にソナタ ロ短調 BWV 103等のフルートソナタのアルバムも筆者のお勧めの愛聴盤にもなっている。

但し実に残念な事は平均律クラヴィーア曲集 第2巻は作品がなく第1巻のみの演奏は後ろ髪引かれる気持ちでもある。

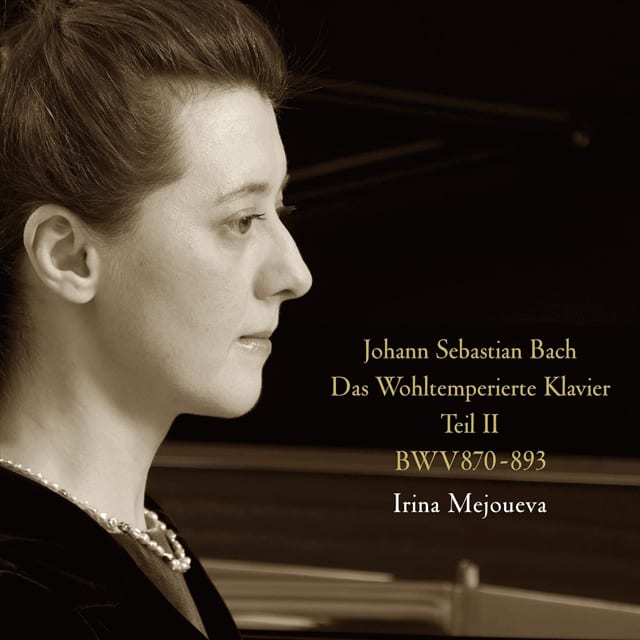

次はイリーナ・メジューエワ(Irina Mejoueva)ロシア出身。モスクワのグネーシン特別音楽学校とグネーシン音楽大学(現ロシア音楽アカデミー)でウラジーミル・トロップに師事。1992年ロッテルダム(オランダ)で開催された第4回エドゥアルド・フリプセ国際コンクールでの優勝後、オランダ、ドイツ、フランスなどで公演を行う。平均律クラヴィーア曲集、待ちの続き(第2巻)今作も通り期待の、いや、期待を超えて素晴らしい出来栄え!作品への献身的なはそのままに、将来自由さを獲得したメジューエワのバッハ解釈は、姿勢を考えた響きとテンポ、ダイナミクス、フレージング、アーティキュレーション、ポリフォニーの扱い、すべてが自然で輝かしい説得力に充実しています。バッハ音楽の奥深い魅力をストレートに伝え、『平均律』の新たな名盤の誕生です1997年からは日本を本拠地として活動。イリーナ・メジューエワのピアノ演奏を聴きダイナミックな演奏はチェンバロでは味わえない曲のような気持ちになっていった。イリーナ・メジューエワ(ピアノ)録音2017~2018年録音場所富山県魚津市、新川文化ホール録音方式ステレオ(DSD/セッション)実に良い演奏でもある。

最近はディーナ・ウゴルスカヤ(Dina Ugorskaja)追悼盤の平均律クラヴィーア曲集第2巻を知ったのである。ロシアの名ピアニスト、アナトール・ウゴルスキの娘であり、自身も国際的なコンサート・ピアニストとして活動したディーナ・ウゴルスカヤ。2016年からはウィーン国立音楽演劇大学のピアノ科教授を務めながらも、癌との闘病の末、2019年9月に46歳の若さでこの世を去りました。

ウゴルスカヤの追悼盤として、10年間に渡る充実のコラボレーションを築いてきたドイツの「C'Avi-music」の録音の中から、ウゴルスカヤの代表的名盤となっていたJ.S.バッハの『平均律クラヴィーア曲集』が新装再発売。元々リリースされていた5枚組の全曲盤は廃盤となり、第1巻(2枚組)、第2巻(3枚組)の分売となったそうです。その深い感受性と冷静なパフォーマンスから、「ピアノの哲学者(philosopher at the piano)」として称賛されたウゴルスカヤの大いなる遺産。スタインウェイでたっぷりと歌うバッハの「聖典」には感激ものである。

J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893

ディーナ・ウゴルスカヤ(ピアノ)

2015年10月&11月、バイエルン放送スタジオ2(ミュンヘン)

ベルリンのハンス・アイスラー大学に入学し、デトモルト音楽アカデミーに移り、再びガリーナ・イワンゾワに師事するとともに、ネリーヌ・バレットにも師事し、2001年には大学院レベルのコンサート試験("Konzertexamen")の学位に合格した。2002年から2007年までデトモルトでピアノを教え、准教授の職に就いていた。2007年から2008年にかけてはミュンヘンに拠点を移していたが、2016年10月、ウィーンの音楽・舞台芸術大学のルートヴィヒ・ファン・ベートーヴェン研究所のピアノとチェンバロの教授として招聘された。2019年9月17日にミュンヘンの自宅で、癌のために亡くなった。ドイツ、ロシア、フランス、オーストリア、ウクライナでコンサートを行い、ライプツィヒ・ゲヴァントハウスのコンサートホールやシュヴェツィンゲン音楽祭で演奏したほか、「ヒッツァッカーの音楽の日」やディジョン音楽祭など誰の真似にもならないように意識して弾いてる感じしませんか?

良く言えば自分の感性の赴くままに弾いている。非常に優れた演奏で 好き嫌いは別としても、実際、この時代の人のバッハ演奏は、フィッシャーにしてもホルショフスキーにしてもロマンティックな点があり、抒情に流れる面が多々ありますが彼女の演奏は実に見事でもあります。

最後に少し古い演奏ではあるが、エドウィン・フィッシャー(Edwin Fischer)スイスのバーゼルに生まれる。エドウィン・フィッシャーは、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェンのピアノ音楽で最も優れた演奏家の一人だと言われる。

彼の演奏は作品に対する深い敬意、作品の中に自己を埋没させる能力、表現の深さと純粋さが特徴だった。エドウィン・フィッシャー演奏の芸術には偉大さと同時に簡潔さがあるとも思える演奏です。

バッハ没後百年眠るバッハの音楽は歴史的にもピアノの改良は進み、鍵盤のおおよその規模もリスト晩年に88鍵と大型化。1820年頃に木製フレームを金属部品によって補強し、1840年には鋳物の鉄骨フレームを実現したのが大きな要因で鍵盤楽器においてはピアノ演奏が感受性が高くなる様に思う。

此処で音響装置再現に関して感じることは最初チェンバロ演奏ではFyne AudioのF500で視聴した場合は疑問は感じなかったが、現在のグランドピアノでの再生を行う場合グランドピアノとしての音質の広がり奥行き、どっしりした落ち着きのある音が欲しくなる筆者が思うは音量はあまり上げないで視聴するが、6.5吋程度のユニットでのグランドピアノ演奏の再生は無理のようで、10吋以上のユニットでの視聴が一層バッハが訴える音楽を知る事が容易になるのであろう。臨は15吋サイズが理想であろう・・・

これによりソロや室内楽でも大きめの会場で演奏できるようになった為、公演を埋める作品数が必要になり、メンデルスゾーンやシューマン、リスト、ショパン、ブラームスらもバッハをアレンジしたり引用展開素材にしたりして関連作品を発表するようになります。

その為後期に作られた平均律クラヴィーア曲集 第2巻が完成度も高く晩年まで細かな所にも手を加え次の時代の音楽の準備をしたのかとも思えます。

やはりJ.S.バッハの演奏は深みにはまる傾向がある、一番の問題はベストの一枚を選ぶ事が未だ出来ず、迷う事です・・・ブラボー!