今週も週末に仕事です。天候も曇りですので、外房の桜の撮影は来週平日にと考えてます。

近くの桜も花が開き始めました。

それと金魚を飼い始め4年になります。綺麗に成長ましたので撮して見ました。

熱帯魚と比べると誠に撮りやすいようです。ワンカットokです、(笑)

来週の菜の花と桜といすみ鉄道撮るのは楽しみです。

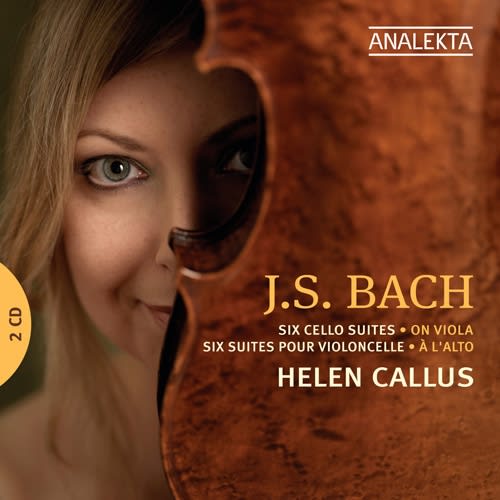

さて本題です。若くって美人の演奏する内容は勿論JS.バッハです。

1993年1月22日生まれ (24歳)イタリア生まれの美人女性のバッハ演奏です。

勿論ショッパンも良いんですが・・・

ベアトリーチェ・ラナ Beatrice Ranaは、1993年にイタリアの音楽一家に生まれ、

4歳から音楽の勉強を始めます。

9歳の時にバッハのヘ短調協奏曲のソリストとしてオーケストラと共演し、

12歳の時には非常に早熟な才能を認められ、イタリアの権威ある奨学金を授与されました。

モノポリーのニーノ・ロータ音楽院でベネデット・ルーポに指導を受け、

16歳でピアノの学位を取得します。また作曲はマルコ・デッラ・スイッカに学んでいます。

2012年にはATMAレーベルで、ショパンの前奏曲とスクリャービンのピアノ・ソナタ第2番をリリースし、

国際的に高い評価を獲得。15年にはワーナー・クラシックスから、

アントニオ・パッパーノ指揮/ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団との共演で、

チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番とプロコフィエフのピアノ協奏曲第2番を、

そしてJ.S.バッハの《ゴルトベルク変奏曲》収録したCDをそれぞれリリースした。

彼女の奏でるゴルトベルク変奏曲が実に良い。

繊細な主題のアリア、鮮やかでアグレッシブ、リリカルさ、小気味よく、考え抜かれたリズムの崩しが、

「バロック+モダン・ピアノ」という最先端の演奏とも感じられます。

Beatrice Rana records Bach: The Goldberg Variations (Aria) BWV988

バッハが音楽を手ほどきしたヨハン・ゴットリープ・ゴルトベルク(de:Johann Gottlieb Goldberg)が

不眠症に悩むヘルマン・カール・フォン・カイザーリンク伯爵

(de:Hermann Carl von Keyserlingk)のために

この曲を演奏したという逸話から「ゴルトベルク変奏曲」の俗称で知られているが

しかし演奏には高度な技術が必要で、当時ゴルトベルクは14歳の少年であったことなどから

逸話については懐疑的な見方が多い。

彼女の大変タッチが優しい演奏で彼女の素敵です。

まるで清流のせせらぎ聴くのように筆者を癒やします。

繰り返し、いつまでも聴いていたくなるアルバムだ。

また彼女はかなりチャーミングで実に魅力的です。

最近ビンテージタンノイⅢLZを聴きだして想像することは、

このスピーカーを聴き感動を覚え、 感激すような音造りが険しい道程です。

でも簡単にいかない事が多いのがこの道楽の面白さなんですかね、そして知らぬ間に深みに嵌まる!

別に懐古趣味では無いが、ビンテージの商品が今でも通用する世界は当に不思議ちゃんです。

その点カメラはデジタル方式に変化しましたが、オーディオは比べるとLPが勝る、

最近の雑誌の記事にLPプレイヤーの紹介が目につきます。やはり違うですね!

デッカらしさ、オルトフォンさしさを求めるファンが異常なのか?大勢いるのかも疑問ではあるが、

五味さん所有のデッカのデコラの音は是非一度聴きたい音です。

それらしい音を求めると莫大な予算が欠かかる、

此処にデッカで鳴らしたYouTube配信の音源です。

Johann Sebastian Bach: Concertos For Oboe & Oboe D'Amore

凄い迫力で実に生々しく聴こえる、十分jazzも聴ける感じです。

でも最近又輸入元もありデッカのカートリッジがAmazonでも購入出来るそうですでも。

一度手懐けたいものです。やはりそうなるとガラード301は欲しくなる・・・

カメラに例えるとLeica等は画素数には余り意識しなく、

デジタル画像でも1600万画素前後で国産と比べると断然少ない。

それでもLeicaらしいボケ味、独特の色は凄く優れている、 画素数等はニコン、キャノンが上回っていますが、

それでも世界標準には馴れません。カメラ製造大国も技術的にも頂点としての道は遠いようです。

オーディオを同様で幾ら数値は勝っていても、録音状態を良くしても、

良い演奏なくしては感動は与えられない。それが一番の問題である・・・

ましてそれが趣味の世界なのでなおさら難しさはあるようです。

デッカ独特の歴史があるようです。

それとこの様な記事もありましたので掲載します。

(Garrard 301 は立派なフォノモータであるのは確かです。

目鼻立ちがはっきりした明晰であり、 音数こそTD124にはかなわないけれど、ひかえめな音色、

凛々しい音場をさくさくと香ばしく広げてくれます。

フォノモータとしての基本性能というか品質が高いのです。

したがってキャビネットでもってがんじがらめにして特別な色を付け加えるのは逆効果といえます。

はっきり言うと、キャビネットが大きくて重いほど301はその音質が劣化していくと考えたほうが良い。

301に適するキャビネットのはたらきは働かずして働くというのが本来あるべきすがたです。

言うだけならだれでもできるので、今回は忙しいのにキャビネットを製作してしまいました。

天板は12㎜厚シナとランバーコアを二枚重ねして木目はスタガーにしました。

P2150068ランバーコアは比較的柔らかな材質で、今までの経験から割り出して選びました。

ただシナにしてもランバーコアにしても作業場に隣接する材木屋にある豊富な木材から

響きや乾燥度を考慮して選んでおり、 シナなら何でもよいというわけではありません。

50-60年代英国製フォノモータは硬質木材を天板にすると中音域が必要以上に張り出して

滲んだりエグミが出たりして 英国製品固有のフラット感を失ってしまいます。)

と言っておられます。キャビネットも重要な役割を持っついる事が理解出来ます。

考えると随分遠い道のりですが、苦痛の楽しみのようです。

当分はKEFのQ300でクラブサン、ピアノは楽しみます。タンノイⅢLZよりは鍵盤楽器は良く鳴ります。

それとデッカでタンノイⅢLZがどの様な音で鳴るかも興味は付きません。

以外とピアノが良く聴こえたり??ブラボー!