最悪の事が起きました。2008年から使用いてる拙宅のMacProの故障です。

購入してメンテもして無く、一応診断に出しました。サブ機も必要のため中古の検討をする。

最新のMacProはやけに高額で映像制作にはいいのですが、後は速さは2010でも変わらないようだ。

詳細は2.4GHzクアッドコアIntel Xeonで現在メモリー6Gを32G増設すれば問題無いようです。

早速起動します、ハードディスクを512のSSDで回せばかなり高速で音も凄く静かなところがいいです。

2010年のモデルで比較的安価なので早速購入しました。現在音楽はPCが無いと全く聴けません。

貧困老人には手痛い出費となりました。

最近ある事をバッハ好きの方からご教授頂きいた。バッハの演奏者、

ズザナ・ルージチコヴァーZuzana Ruzickováのゴルトベルク変奏曲 BWV.988が凄く良いと・・・

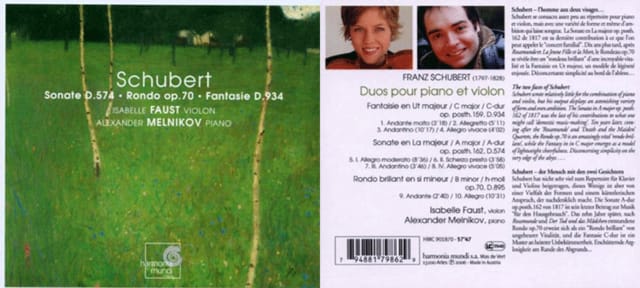

ルージチコヴァーといえばヨゼフ・スークJosef Sukとの演奏のヘンデル/ヴァイオリンソナタ、バッハ/ヴァイオリン・ソナタ程でズザナ・ルージチコヴァーの鍵盤楽器チェンバロ演奏は今まで聴かなかった。

でもゴルトベルク変奏曲 BWV.988はかなり珍しいもので、CDも見当たらないそうだ。との事を聴き早速iTunesで調べると、平均律クラヴィーア曲集第1巻 BWV.846-869がありますので、早速聴きます。

凄く良い演奏です。そうしますと最近余り聴かないヨゼフ・スークとのソナタで共演を聴く、言わずと知れたヨゼフ・スーク(Josef Suk、1929年8月8日 - 2011年7月6日)は、チェコのヴァイオリン奏者。

ヴィオラ演奏でもよく知られる。

特にバッハのヴァイオリン・ソナタバイオリンBWV1014 I. AdagioBWV1014の最初チェンバロ最初が鳴り出し暫くしてのヴァイオリンの音が鳴るあの感じに興奮を覚える、実に良く通る音色です・・・当に気迫に満ち演奏です。

ボヘミア・ヴァイオリン楽派の継承者として美しい音色と気品ある歌いぶりで評価されていた。

ヨゼフ・スークはチェコの作曲家ドヴォルザークの曾孫であり、同姓同名の作曲家ヨセフ・スクは祖父である。

ヨセフ・スーク(ヴァイオリン)ルージイッチコヴァ(チェンバロ)リサイタル/バッハ・ヘンデルの作品(1984年11月10日)

スークの神が与える天をつく美音は、飛翔するような印象を与え、水平方向に滑るような印象はない。

またルージチコヴァーの伴奏が明確な輪郭と力のみなぎる肉付けを伴い、これを活力と激しい情意に満ちたものにしている。

体調の悪い時に聴く悪い時にと時と場合によっては、美音が不快音となり、いきなり頭に突き刺さってくる事さえある。

カール・リヒターも同じ事を思った事はあるがヨセフ・スークのヴァイオリンの岩に染み入る音は是非一度聴いて頂きたい音です。

それと筆者の大好きなヘンデル/ヴァイオリンソナタについては申し分なく楽しめます。

筆者は特に第4番ニ長調作品1の13は絶品です。

どういうわけか知らないがヨセフ・スークヴァイオリンの音色がやけに優しい。

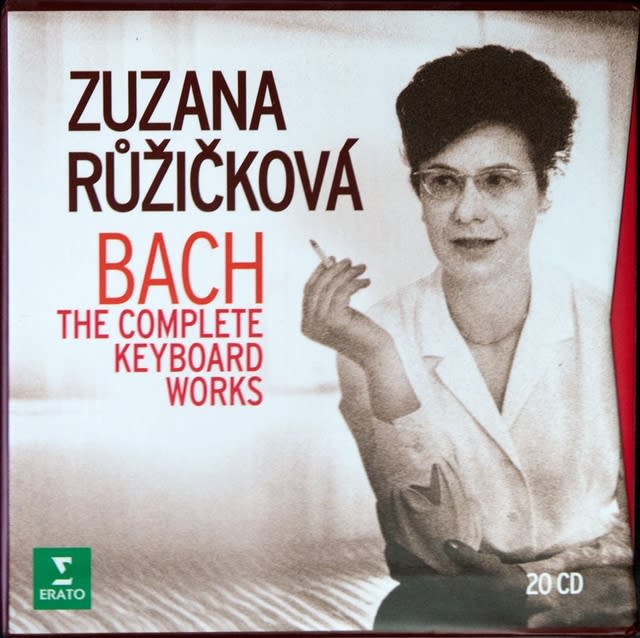

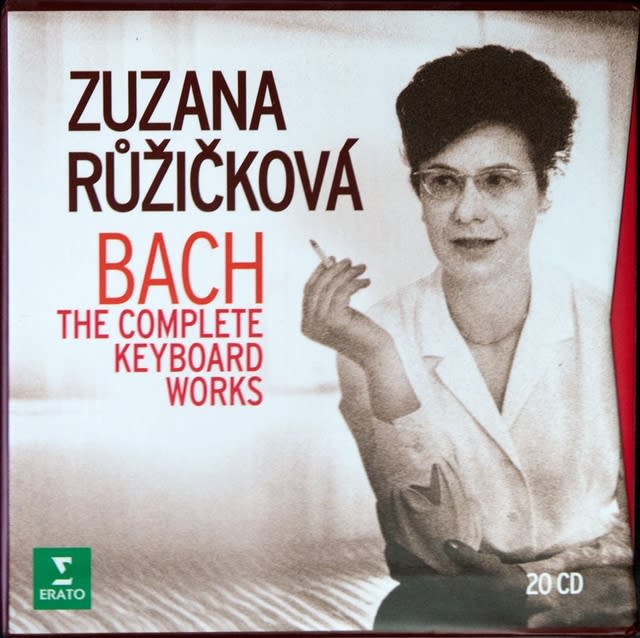

そしてズザナ・ルージチコヴァー(Zuzana Ruzicková , 1927年1月14日 プルゼニ - )はチェコの有名なチェンバロ奏者。

バロック音楽のほかに、プーランクやマルティヌーによるチェンバロのための近代音楽の解釈でも名高い。

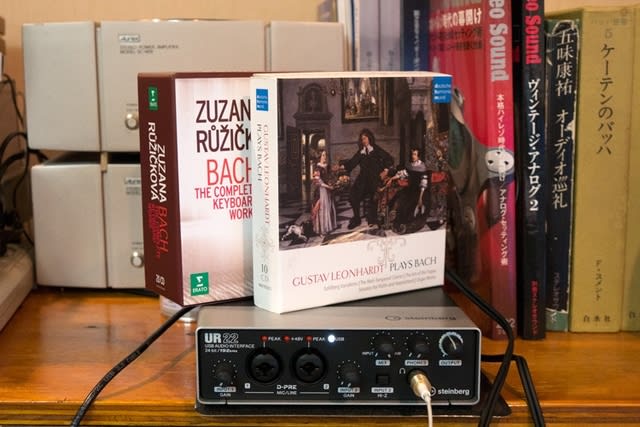

そしてCDを見つける、ズザナ・ルージイチコヴァ/バッハ:鍵盤楽器のための作品録音全集(20CD)ズザナ・ルージイチコヴァのバッハ録音全集がエラートから限定ボックスで発売されているようです。

20枚セットにしては安価で購入出来た。音質も良い流石『ERATO』

1927年、西ボヘミア地方のプルゼニュに生まれたルージイチコヴァは、その並み外れた個性が讃えられ、「チェンバロのファースト・レディ」とも称されました。20世紀を代表するチェンバロ奏者で、チェンバロをひとつの独立したコンサート楽器として認知させることに尽力した、草分け的存在となりました。

ランドフスカのあとを引き継ぎ、モダン・チェンバロだけでなく、歴史的チェンバロによる演奏も積極的に行いました。

今回の発売にあたって、全てオリジナル・マスターテープよりリマスタリングが行われたそうです。

ルージイチコヴァに学んだ、異彩を放つチェンバリスト、マハン・エスファハニは「彼女の見事な演奏がここに甦った!」と、その音質を絶賛したそうです。

演奏曲を見渡すと知らない曲、注目曲、是非聴きたい曲も多々あり楽しみです。

J.S.バッハ:鍵盤楽器のための作品集20枚

Disc1-2 ● 平均律クラヴィーア曲集第1巻 BWV.846-869

Disc3-4 ● 平均律クラヴィーア曲集第2巻 BWV.870-893

Disc5 ● ゴルトベルク変奏曲 BWV.988

Disc6 ● インヴェンションとシンフォニア BWV.772, 787-786, 801

● 組曲 変ロ長調 BWV.821

● 幻想曲とフーガ ハ短調 BWV.906より幻想曲

Disc7 ● フランス組曲 第1~4番 BWV.812-815

Disc8 ● フランス組曲 第5~6番 BWV.816-817

● 半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV.903

● イタリア協奏曲ヘ長調 BWV.971

Disc9-10 ● イギリス組曲 第1~6番 BWV.806-811

Disc11-12 ● パルティータ 第1~6番 BWV.825-830

Disc13 ● トッカータ 第1~6番 BWV.910-916

Disc14 ● 小前奏曲集 BWV.933-943 ● 前奏曲 ハ短調 BWV.999 ● 前奏曲とフーガ ト長調 BWV.902, 902a

● 前奏曲 ヘ長調 BWV.901 ● 前奏曲とフーガ ホ短調 BWV.900 ● アプリカティオ ハ長調 BWV.994

● 小前奏曲 BWV.924-931 ● メヌエット BWV.841-843 ● スケルツォ ニ短調 BWV.844

● 組曲 イ短調 BWV.818a ● 組曲 イ短調 BWV.818(断章) ● 前奏曲 ト短調 BWV.929

● クーラント ト長調 BWV.840 ● ガヴォット II BWV.815a ● メヌエット II BWV.813a

Disc15 ● デュエット BWV.802-805

● カプリッチョ ホ長調 BWV.993 ● カプリッチョ『最愛なる兄の旅立ちに寄せて』 BWV.992

● フランス風序曲 ロ短調 BWV.831 ● 組曲 変ホ長調 BWV.819, 819a

Disc16 ● イタリア風のアリアと変奏 イ短調 BWV.989 ● 幻想曲とフーガ イ短調 BWV.944

● フーガ 変ロ長調 BWV.955 ● フーガ イ短調 BWV.958 ● フーガ イ短調 BWV.595

● ソナタ ニ長調 BWV.896 ● フーガ イ長調 BWV.896 ● 前奏曲とフーガ イ短調 BWV.894

● フーガ ホ短調 BWV.962 ● 幻想曲とフーガ イ短調 BWV.904

Disc17 ● チェンバロ独奏のための協奏曲第1番ニ長調 BWV.972

● チェンバロ独奏のための協奏曲第2番ト長調 BWV.973

● チェンバロ独奏のための協奏曲第4番ト短調 BWV.975

● チェンバロ独奏のための協奏曲第5番ハ長調 BWV.976

● チェンバロ独奏のための協奏曲第9番ト長調 BWV.980

Disc18 ● チェロ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)・ソナタ第1番ト長調 BWV.1027

● チェロ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)・ソナタ第2番ニ長調 BWV.1028

● チェロ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)・ソナタ第3番ト短調 BWV.1029

● ヴァイオリン・ソナタ ロ短調 BWV.1014

● ヴァイオリン・ソナタ イ長調 BWV.1015

ピエール・フルニエ(チェロ:BWV.1027-29)

ヨセフ・スーク(ヴァイオリン:BWV.1014, 1015)

Disc19 ● ヴァイオリン・ソナタ ホ長調 BWV.1016

● ヴァイオリン・ソナタ ハ短調 BWV.1017

● ヴァイオリン・ソナタ ヘ短調 BWV.1018

● ヴァイオリン・ソナタ ト長調 BWV.1019

ヨセフ・スーク(ヴァイオリン)

Disc20 ● フルート、ヴァイオリン、チェンバロのための三重協奏曲イ短調 BWV.1044

● ブランデンブルク協奏曲第5番ニ長調 BWV.1050

ジャン=ピエール・ランパル(フルート)

ヨセフ・スーク(ヴァイオリン)

プラハ・ソロイスツ

エドゥアルト・フィッシャー(指揮)

ズザナ・ルージイチコヴァ(チェンバロ)

録音時期:1969~1974年頃

録音方式:ステレオ(アナログ/セッション)

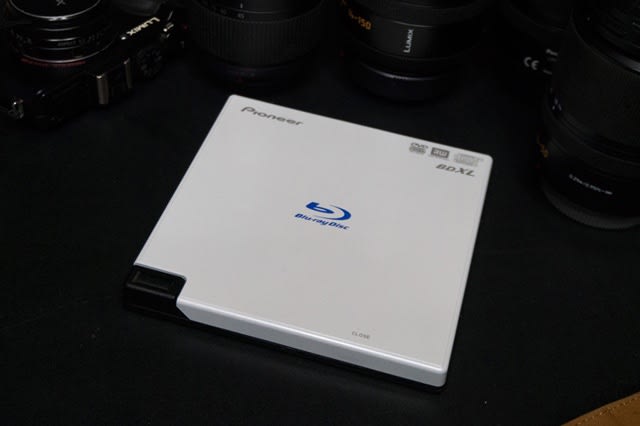

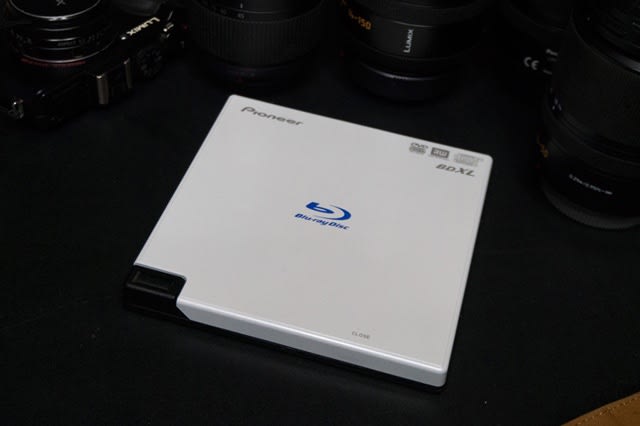

15日に此のCDは配送されました.現在メリディアン207は故障で鳴りませんので、最近購入したパイオニアBDR-XD05のCDライターで聴きます。安価の割にかなり音が良くなかには、高価なCDプレイヤーを叩き売ってパイオニアに交換した強者もいるようです。

此処で特に筆者の興味は、ピエール・フルニエとの演奏でチェロ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)・ソナタ第1番ト長調 BWV.1027第2番ニ長調 BWV.1028ソナタ第3番ト短調 BWV.1029の演奏は興味深い。

早速聴いて見ますとやはり、出だしから当に素晴らしい演奏です、此の二人で出せる音だと認識出来ます。

お互いに主張するところは主張し、決して邪魔しない演奏は筆者の今まで聴いた演奏では上位に位置します。

それと実に録音が良く、満足のいくワンセットでした。只一つ不満が、ヴィオラ・ダ・ガンバじゃなくチョロでの演奏だけです。でも二人の奏でる音の調和は見事です。

昔から知る限りエラート盤はLP時代より録音には定評がありました。

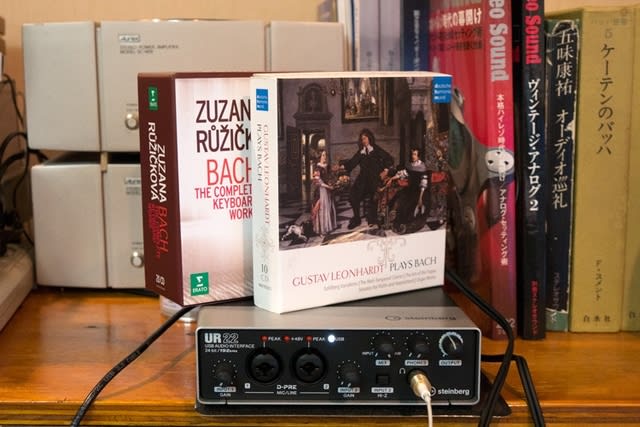

先日購入したCDバッハ10枚組にある古楽演奏運動のパイオニアにして中心人物のグスタフ・レオンハルトGustav Leonhardt 古楽の演奏も良いがズザナ・ルージイチコヴァの演奏するゴルトベルク変奏曲 BWV.988は実に優しさ実満ち溢れ素晴らしい。

それと最初のアリアだは余り感じませんが途中の第9変奏4/4拍子 3度のカノン、1鍵盤の演奏辺りから音の厚みに驚く。

何度も聴くとズザナ・ルージイチコヴァの演奏が説得力があるようです。

お陰で最近は数人の演奏者のゴルトベルク変奏曲 BWV.988を四六時中聴いていました。

又フランス人のランパル(フルート)笛も良いマッチングです。昔から笛はフランス人と言われているようです、使用楽器はルイ・ロット《フルートのストラディヴァリ》と言われているそうである。

現在筆者はハイレゾ再生にはAudirvanaで再生していますが、iTunesに比べますとかなり芯が通った音がします。

解りやすく言えばiTunes(シェアーの音)Audirvana(オルトフォンG)の様な違いがあります。

現在オーディオの事に付いて、当にハイレゾに付いては初心者なので評価は出来ませんが、聴こえた音楽はわかります。

筆者の良く聴くバッハの鍵盤楽器には多くの女性演奏者がいますが、やはり3人の女声演奏は実に三者三様で甲乙つけがたい。

Wanda Landowskaの演奏は宝庫です。エディット・ピヒト=アクセンフェルトの切れの良い演奏も素晴らしい。

又ズザナ・ルージイチコヴァの演奏に付いては刺激的な音は一切出さず淡々と演奏する清楚な感じが良く、演奏もっとも安心させてくれます。

やはり此の三人の演奏は全て聴くべきであろう。いつまでも聴いていたい心境になります。

嬉しいことに最近古い演奏が次々に手軽に聴ける様になったハイレゾの進化に感謝するばかりである。

今後も幻の演奏、音質が悪く聴けない演奏等、最新技術で我々に演奏を楽しませてくれることでしょう。

と同時にLP盤も見直して見るのも音を追求すればLP盤が良い音がするようです。プレイヤー装置にもよりますが・・