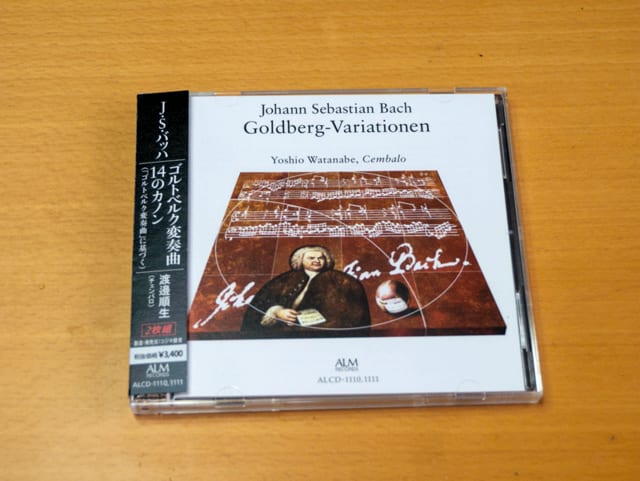

今回も「クラーヴィーア練習曲 第四巻」アリアと種々の変奏ト長調ゴルトベルク変奏曲BWV988のバッハの音楽を聴いてます。

BA1. BWV 1-231 カンタータ、モテット

BA2. BWV 232-243 ミサ

BA3. BWV 244-249 オラトリオ

BA4. BWV 250-524 コラール、歌曲

BA5. BWV 525-771 オルガン曲

BA6. BWV 772-994 オルガン以外の鍵盤楽器(チェンバロ、クラヴィコード)の曲

BA7. BWV 995-1000 リュート曲

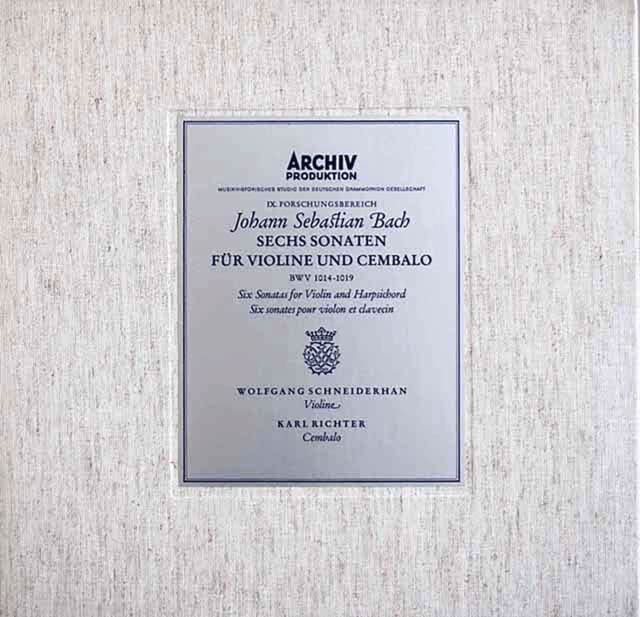

BA8. BWV 1001-1040 室内楽

BA9. BWV 1041-1065 協奏曲

BA10. BWV 1066-1071 管弦楽曲

BA11. BWV 1072-1080 ひとつの作品の中に異なる演奏形態の含まれている作品や演奏形態の指定のない作品

さて今回はBA6オルガン以外の鍵盤楽器(チェンバロ、クラヴィコード)の詳細であります。

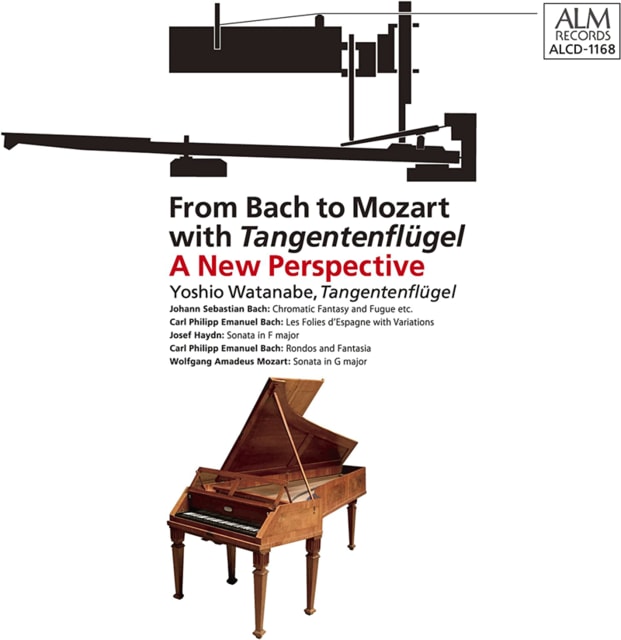

渡邊順生さん曰く、鍵盤楽器の歴史が著しく動いた18世紀ドイツ、その創意工夫の渦中に生まれ、今ではほとんど聴く機会のない楽器タンゲンテンフリューゲル。その不思議な響きのむこうに、音楽表現への人間の熱意溢れる探求の跡が鮮やかに現れる。

憂(うれ)いて歌うヴァイオリン花を添えるは美し、ピアノ・・・今回は、モーツァルト《ヴァイオリン・ソナタK.304》を聴きながらのんびり過ごしていた。K.304にはこのような解説があります。 あてもなく疾走する透明な悲しみ!

作曲直後にモーツァルトは母を失うが、その不安が彼の心を領していたのか、あるいはマンハイムで別れてきたアロイジアにやがて失恋する予感なのか、それともパリのうわついた環境の中に小さく孤立することを余儀なくされている天才の心に立ち現われた魔神の呼び声なのか、いやそのように言葉に言い表わすのはしょせん不可能であるかも知れないが、ともかくこれは異様な暗さである。

確かに「異様」だと思います。 本来、モーツァルトのころのヴァイオリン・ソナタの基本的なあり方とは、「軽やかに」「楽しく」「そして、優雅に・・・」

という、そんな時を過ごすためにある、そんなジャンルでした。なのに、この《ヴァイオリン・ソナタK.304》はモーツァルト自身の暗い感情や、なんともウツウツとしたやるせない感情を表しています。

また、解説にありますように「悲しい出来事を予感させるような曲調」を持っていることがモーツァルト《ヴァイオリン・ソナタK.304》の特徴になっています。

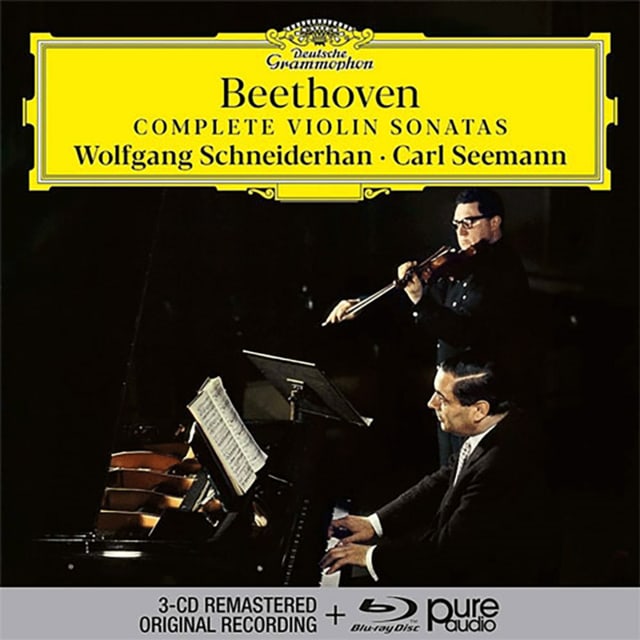

シェリング&ヘブラー/モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ集

Mozart モーツァルト / ヴァイオリン・ソナタ集Vol.1 シェリング(vn)、ヘブラー(p)

短調(暗い基調)のヴァイオリン・ソナタで、もっとも有名なのはベートーヴェンの《クロイツェル・ソナタ》です。けれども、このモーツァルト《ヴァイオリン・ソナタK.304》は《クロイツェル・ソナタ》と同じくらいか、もしかしたらそれ以上の暗い感情を秘めていると感じます。

なぜなら、モーツァルト《ヴァイオリン・ソナタK.304》の「語り口がより静かであると思う」からです。悲しみといえば、一般的にみればロシアの横暴に見えるが今のウクライナ問題は最悪である。早期平和的解決を願うばかりである。

今回の戦争で筆者が思うは戦争のやり方が大きく変わってしまった、何故ならロシア側早くから制空権をとり有利に見えたが全く上手くいってない、計画は全て失敗に終わっている、これには最大の訳があり、実は米国は昨年度にウクライナに対してサイバーな戦いの準備をを行い10月頃までに完了してと言われる、当初72時間で終了予定の侵略は大いに誤算を生んだ理由は、現在ロシアは米軍のサイバー攻撃に脅かされ戦闘機も飛ばせない状態になっているのかもしれない、勿論SUS等を上手く利用し、撹乱されているとも言われている、戦争方法が完全に変わってしまったのある戦争終了時にニュースとなるであろう。米軍のサイバー攻撃が勝利するのかもしれない。

まるで007のスパイ映画を見ている様な展開であり、プーチンがKGBから組織を変えたFSBの第5局(海外局)の陰謀か?本当の悪人は誰なのであろうか?後ろに控える金券亡者のユダヤ人なのか?疑問は尽きない。現実にウクライナで行われている戦争は実に恐ろしい事で、今日も罪もない民間人が殺されている。

以前紹介したリュートチェンバロを演奏したチェンバロ界の雄、渡邊順生に興味が湧き今回もCDを仕入れて試聴しました。

配達された段ボール包みは大きくCDの梱包としては大袈裟のようである。

,

最近オーディオチェック用に渡邊順生の演奏を聴くことが多い、特にタンゲンテンフリューゲルで弾く18世紀の鍵盤音楽の音質がピアノとの違いが妙で面白さが湧く、モーツァルトも使ったと言われる独特な響きも面白く興味深い、演奏はスペインのフォリアと12の変奏曲が軽快で心地良い。

渡邊順生のプロフィールは1950年、鎌倉生まれのチェンバロ奏者。1973年、一橋大学社会学部卒業。アムステルダム音楽院でグスタフ・レオンハルトに師事し、ソリスト・ディプロマを取得する。卒業後、ヨーロッパ各地で演奏活動を行い、1980年に帰国。以来、チェンバロ、フォルテピアノ、クラヴィコード奏者、指揮者として活躍。フランス・ブリュッヘン、アンナー・ビルスマなど、世界の名手たちとも多数共演している。1984年にはオリジナル楽器によるオーケストラ「ザ・バロックバンド」を結成、ヘンデル、バッハなどの声楽大曲を指揮、各方面で絶賛された。楽譜の校訂や論文の執筆も手がけ、2000年には、著書『チェンバロ・フォルテピアノ』を上梓した。多数のCDもリリースして、精力的な演奏活動を展開する一方、上野学園大学、桐朋学園大学、東京音楽大学及び国立音楽大学で、講師として後進の育成にもあたっている。

以前アップした筆者のブログである、興味有る方がご覧ください。

演奏する楽器に鍵盤楽器の歴史が著しく動いた18世紀ドイツ、その創意工夫の渦中に生まれ、今ではほとんど聴く機会のない楽器タンゲンテンフリューゲル。その不思議な響きのむこうに、音楽表現への人間の熱意溢れる探求の跡が鮮やかに現れる。鍵盤楽器への新たな視点を提示する1枚を見つけた。

この楽器を弾き始めてみると、バッハからモーツァルトに至る18世紀の鍵盤楽器のイメージが、パノラマのように眼前に広がったのである。 渡邊順生(ライナーノーツより)は話している。

調べてみますと日本に一台しかない初期のピアノ、タンゲンテンフリューゲルを所有する「上野学園 楽器展示室」で現在も公開もしているそうですので上野駅近くでもあり是非一度見学に行ってみたいと思いました。

17世紀から19世紀にかけてヨーロッパで製作された、約150点の古楽器コレクションを収蔵する上野学園 楽器展示室。各時代の音楽に重要な役割を果たした楽器の特徴や、知られざる古楽器の魅力について音楽学部の櫻井 茂准教授にお話をうかがいました。

1963(昭和38)年に国内の音楽大学として初めて、古楽器のチェンバロ専門を設置し、日本の古楽界をリードしてきた上野学園大学。同校の古楽器の収集は1975(昭和50)年から始まり、長いあいだ楽器の面から音楽を研究するために活用されてきましたが、2007年秋、楽器展示室を開設したのを機に一般への公開がスタートしました。

展示室のドアを開けると来場者を迎えてくれるのは、ハープシコード(写真上左)とタンゲンテンフリューゲル(タンジェントピアノ)(写真上中)。タンゲンテンフリューゲルは世界に二十数台しか現存しておらず、日本にあるのはこの一台のみで、当時2017年春の公開演奏に向けて修復中とのこと。

「古楽器は個体差が大きく、修復のマニュアルもないため、ヨーロッパに残る楽器の視察に行くなどして慎重に作業を進めています。古いクラヴィコードの発音機構と18世紀に発明されたピアノ・アクションを備えたこの貴重楽器の柔和で美しい音色に接する機会を作りたいです」

現在ヨーロッパでは古楽器(もしくは復元された楽器)で編成されたオーケストラや、古楽の奏法をモダン楽器で再現するオーケストラは珍しくなく、古楽・古楽器がごく自然に受け入れられています。日本においても古楽に対する理解は深まっており、古楽の専門家や、古楽器とモダン楽器の両方を弾く演奏家が増えてきているそう。

「古楽の世界も進化を遂げており、20年前と今とでは演奏表現が異なりますし、モダン楽器の演奏と同様、奏者によって曲の解釈や奏法は様々です。古楽というと当時の演奏の再現が目的のように思われがちですが、その時代の様式を踏まえた上で新しい音楽表現を生み出していくことにこそ意味があると思います」

所在地:東京都台東区東上野4-24-12

アクセス:JR・東京メトロ 上野駅から徒歩約8分

開室日時:毎週火曜 10:30~12:30、金曜10:30~15:30

入館料:無料(1F受付にて入館手続きが必要だそうです)

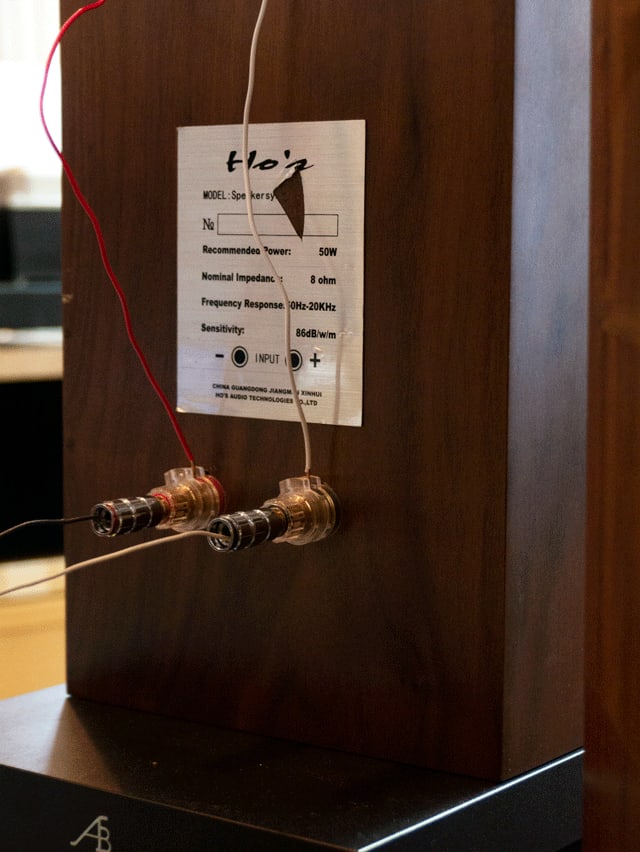

以前注文したCDが到着しました、最近興味湧く渡邊順生さんの演奏のシリーズである。特に筆者の所有するLS3/5aから響く音がその身である。

LS3/5aは本来の目的は放送局用モニターがルーツであるため、特に人の声の再現性が最重視されている。それだけであれば、中域中心の、オーディオとしては物足りないスピーカーかと理解しがちだが、ちゃんと鳴らすと低域に不足感はあまり感じず、高域も弦楽器の倍音再生に定評があり、かなり優秀だ。だが小型、密閉であるため能率が低い。

一般的には低能率スピーカーには大出力アンプを組み合わせるのが常だが、一般的な家庭環境であれば、不思議なことに小出力真空管アンプと組み合わせても不満を聴く声はことのほか少ないようだ。

英国及び、欧州のオーディオ機器の特徴として、欧州がオペラやオーケストラの本場であるため、クラシックリスナーを意識した音作りがよく指摘される。LS3/5aも例外ではなく、オーケストラの再現性には定評がある。ただし、前述のように広くはないスペースで使われることが多いためか、「ミニチュアのオーケストラが出現する」というのは、このスピーカー所有する方からしばしば発せられる表現だろう。

構造的な大きな特徴の一つとして、あまり国内では語られることが少ないが、「フェルトツイーターバリア」というのがある。これは、ツイーターをフエルトで囲むもので、この形状は(自作を含む)他の類似スピーカーには見かけない。自作の長岡式スピーカーや近年のハイエンドスピーカーは、高温ユニットのバッフルを出来るだけ小さくしたり、曲線をつかって、バッフルからの反射を防ぐ工夫がされている。狙いは同じと考えるが、フエルト式はこのモデルにしか見かけないのは興味深い。

「バランスが良い」「自然で素直だ」「クラシックとボーカルモノが秀逸」「音像が優れている反面、音場はやや小さくなる」など真空管アンプであれば、低能率スピーカーに小出力アンプは向かないのだが、不思議と2-3W程度のものであれば、広くない部屋で爆音でなければ、不満は感じないという話が多い。筆者も3W程度の真空管アンプで聴くが、不足感を感じることは普段はない。

一般的にオーディオ趣味というと、一般的には装置を愛でる趣味、もしくはコレクター的な趣味とも見られがちだが、本質的には、音楽鑑賞をより立体的に味わうための行為でもある。もちろん高級機器を揃え広々とした25畳程の音響効果の整い天井も高い部屋で聴ければ最高であろうが、あえて筆者はチープな狭い部屋で古い機器を楽しむ、音楽愛好家と称している。

やはりオーディオは奥が深そうである、勿論ジャズ系統の音も少し渋めに響くが真空管のダブルプッシュのパワーアンプ使用によりある程度は解決できる音に聴こえる、筆者が好みな欧州での演奏のジャズ演奏等の試聴は若干自渋みのある音が実に小気味が良い。

但しひっそりした部屋で程度の良い小さめの音で音楽を楽しむのなら緻密な音がして聴けるという2A3のパワーアンプで楽しむことも面白いかもしれない。

筆者が思うLS3/5aでの音の特徴を表すには、今回のCDで最後に演奏する及川れいねさん演奏の17-30. 14のカノン(先のアリアの最初の8つの基礎音に基づく種々のカノン)BWV1087が記憶に残る演奏でもあった。

インディペンデントレーベルタイトルチェンバロとピアノの狭間で

~タンゲンテンフリューゲルで弾く18世紀の鍵盤音楽~

渡邊順生

コメント鍵盤楽器の歴史が著しく動いた18世紀ドイツ、その創意工夫の渦中に生まれ、今ではほとんど聴く機会のない楽器“タンゲンテンフリューゲル”。その不思議な響きのむこうに、音楽表現への人間の熱意溢れる探求の跡が鮮やかに現れる。鍵盤楽器への新たな視点を提示する1枚!

1.平均律クラヴィーア曲集第1巻より 前奏曲とフーガ第1番 ハ長調 BWV846 Praeludium

2.平均律クラヴィーア曲集第1巻より 前奏曲とフーガ第1番 ハ長調 BWV846 Fuga

3.平均律クラヴィーア曲集第1巻より 前奏曲とフーガ第2番 ハ短調 BWV847 Praeludium

4.平均律クラヴィーア曲集第1巻より 前奏曲とフーガ第2番 ハ短調 BWV847 Fuga

5.半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV903 Fantasia

6.半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV903 Fuga

7.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Thema

8.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Variatio 1

9.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Variatio 2

10.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Variatio 3

11.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Variatio 4

12.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Variatio 5

13.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Variatio 6

14.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Variatio 7.Geschwind

15.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Variatio 8.Sehr Langsam

16.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Variatio 9

17.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Variatio 10

18.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Variatio 11

19.スペインのフォリアと12の変奏曲 ニ短調 Wq 118/9 Variatio 12.Sehr Geschwinde

20.ソナタ ヘ長調 Hob.ⅩⅥ:23 1.(Allegro)

21.ソナタ ヘ長調 Hob.ⅩⅥ:23 2.Adagio

22.ソナタ ヘ長調 Hob.ⅩⅥ:23 3.Presto

23.ロンド 変ロ長調 Wq 58/5 (『識者と愛好家のためのクラヴィーア曲集』第4巻より)

24.ロンド ハ短調 Wq 59/4 (『識者と愛好家のためのクラヴィーア曲集』第5巻より)

25.ロンド ニ短調 Wq 61/4 (『識者と愛好家のためのクラヴィーア曲集』第6巻より)

26.幻想曲 嬰ヘ短調≪C.P.E.バッハの感情≫ Wq 67

27.ソナタ ト長調 KV283 1.Allegro

28.ソナタ ト長調 KV283 2.Andante

29.ソナタ ト長調 KV283 3.Presto

筆者の所有するLS3/5aは本来の目的は放送局用モニターがルーツであるため、特に人の声の再現性が最重視されていると言われる。それだけであれば、中域中心の、オーディオとしては物足りないスピーカーかと思いがちだが、アンプ等を吟味し鳴らすと低域に不足感はあまり感じず、高域も弦楽器の倍音再生に定評があり、かなり優秀だ。だが小型、密閉であるため若干能率が低い。

一般的には低能率スピーカーには大出力アンプを組み合わせるのが常だが、一般的な家庭環境であれば、不思議なことに小出力真空管アンプと組み合わせても不満を聴く声はことのほか少ないようだ。

「バランスが良い」「自然で素直だ」「クラシックとボーカルモノが秀逸」「音像が優れている反面、音場はやや小さくなる」など真空管アンプであれば、低能率スピーカーに小出力アンプは向かないのだが、不思議と2-3W程度のものであれば、広くない部屋で爆音でなければ、不満は感じないという話が多い。筆者も3W程度の真空管アンプで、不足感を感じることは普段はない。

勿論ジャズ系統の音も少し渋めに響くが真空管のダブルプッシュのパワーアンプ使用によりある程度は解決できる音に聴こえる。

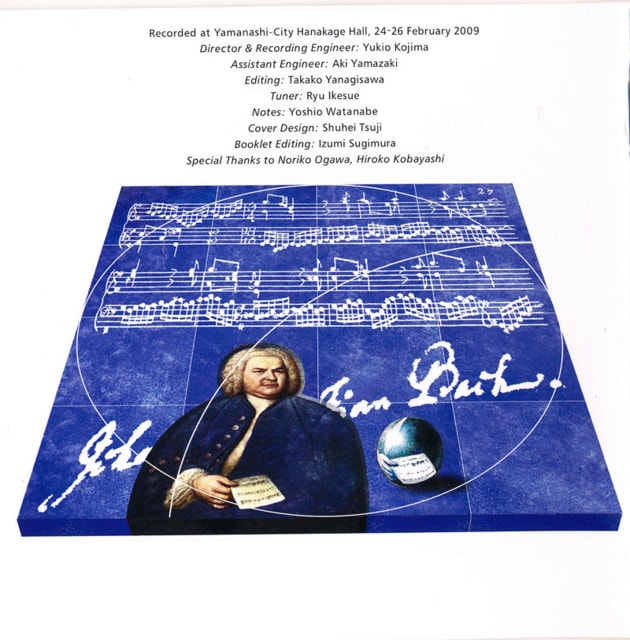

Aria mit 30 Veränderungen Goldberg Variations BWV 988 - Bach - Yoshio Watanabe / 渡邊 順生

J.S.バッハ ゴルトベルク変奏曲(Bach: Goldberg Variations)渡邊順生, J.S.バッハ他

チェンバロ界の重鎮 渡邊順生のゴルトベルク変奏曲を聴く。

アムステルダム音楽院でレオンハルトに師事し、1980年に帰国後は日本のオリジナル楽器演奏の礎を築いた鍵楽器奏者の二度目のゴルトベルク。1975年 に発見されたゴルトベルクと同じバス主題に基づいて作られた「14のカノン」も併録。演奏家自身の詳細な解説も見ごたえがあります。優秀録音です。

これまでに歴史的的名器で多くの名盤を生み出してきた渡邊順生が今回満を持して挑んだのは《ゴルトベルク変奏曲》BWV988。バッハが鍵盤音楽において試みたあらゆる技法の総決算ともいうべきこの作品に、20世紀後半の古楽界をリードした偉大なチェンバロ製作家スコヴロネックの名器でのぞむ。

また、本CDには、バッハが初版譜の自家用本《ゴルトベルク変奏曲》余白ページに自ら書き込み、変奏曲と同一バス主題をもつ《14のカノン》BWV1087(1975年発見)も収録。バッハの壮大な宇宙が一層の有機的全体として輝く。楽曲分析を含む充実のブックレットは本CDのための書き下ろし。

使用楽器は、マルティン・スコヴロネック、ブレーメン、1999年製作(18世紀ドイツ・モデル)。

《14のカノン》では次の楽器も使用。マルティン・スコヴロネック、ブレーメン、1990年製作(18世紀フランス・モデル)。

録音も大変優れリアルに聴こえる又音楽性にも大変優れている。

余談ではあるが、CDをリッピングした後日筆者のGOODMANS AXIOM 80の箱にIIILZ Monitor Goldを組み込んだユニットに300B駆動のSV-501SEのパワーアンプに繋げ試聴するが、特にチェンバロの響きの残音の響が実に良く聴こえる、ある程度余裕のある箱に入れたっぷり出す音は実にホールでの特等席で体感するかのように聴こえる。

現在使用のタンノイユニットは1967年発売のIIILZ Monitor Goldと言われオールドタンノイで発売時より55年も過ぎている、ご存知同軸上ツーウェイと言われ大変指向性が高くストレートな豊かな音源が聴ける特徴がある、未だ十分良き音が体感できるユニットである、今後も大切に取り扱したいと思う。

1.クラヴィーア練習曲集第4巻~ゴルトベルク変奏曲(アリアと種々の変奏)BWV988

2.14のカノン(先のアリアの最初の8つの基礎音に基づく種々のカノン)BWV1087

【曲目】

J.S.バッハ:

CD1

ゴルトベルク変奏曲(アリアと種々の変奏)BWV988[クラヴィーア練習曲集第4巻:改訂版]

1. アリア

2-16. 第1変奏~第15変奏

CD2

1-15. 第16変奏~第30変奏

16. アリア(ダ・カーポ)

17-30. 14のカノン(先のアリアの最初の8つの基礎音に基づく種々のカノン)BWV1087*

【演奏】

渡邊順生(チェンバロ)

及川れいね

【録音】

2009年2月24-26日 山梨市花かげホール

使用楽器:

マルティン・スコヴロネック,ブレーメン,1999年製作(18世紀ドイツ・モデル)

マルティン・スコヴロネック,ブレーメン,1990年製作(18世紀ドイツ・モデル)

月並みな答えですが、それは、たった1つの主題からあんなにも多様な変奏が生まれ出てくるのだ、という、いわば奇跡のようなことをバッハが実現したことにある、と言えるでしょう。

この曲の主題は、最初のアリアのように考えられていますが、決してそうではありません。アリアは32小節から出来ていますが、最初の8小節の低音、それも1小節に1つずつ割り当てられている、合計8個の音符がこの長大な変奏曲の主題なのです。

そのバス主題の上で、様々な変奏が繰り広げられて行きますが、アリアが既に、3つの変奏を含んでいるのです。最初の8小節でバス主題が示され、9~16小節が最初の変奏、17~24小節が2番目の変奏、25~32小節が3番目の変奏となります。普通の数え方だと全体で30曲の変奏曲があるわけですが、その1つ1つが4つの変奏を含んでいますから、全部で120。それにアリアの3つを足して123。ですから、《ゴルトベルク変奏曲》には、最初の8小節に示される主題と123の変奏が含まれている、ということになるのです。

近いうちに一度上野学園 楽器展示室に訪れてみよう、ブラボー!