先日誕生を迎えたが仕事と重なり3日程外出が多く、早朝から出かけていた、先日東京品川御殿山近くで昼食を頂く。久しぶりのラーメンである、実は北品川の『中華そば和渦(わか)TOKYO』場所が若干分かり辛いが、味は、三位一体(煮干×アゴ×生青海苔) バランス型でかつ生青海苔がガッツリ効いたスープにしなやかな麺がよく絡みうまい、細麺でスープによく絡みさっぱりした味わいも絶妙な旨みを感じた。

サッパリ系の麺は年配の人にも好まれる味で完食しました。若い人には少し量が不足かもしれませんね!最近はラーメンよりうどん、蕎麦を選ぶ事が多くなった答えは歳のせいでもある様です。

夕方自宅に帰ると冷凍のタラバガニが届いていた、家族から仕事の区切りがつき次第、カニパーティーで先日頂いた大吟醸一生青春を開け喜寿の祝いをとのことで美味しいお酒と蟹で楽しみました。

半身で30センチ以上もある大きなタラバであり、先日正月にも頂いたが、実に美味しい蟹であった、流石全ては多いので半分以上は冷凍保存した。次もたっぷり楽しめられる、以前冷凍庫を購入したが実に重宝する。

仕事も一区切りでいつもの様は生活に戻る、次は年度末に予定される仕事のまとめをしなければならない・・・・。

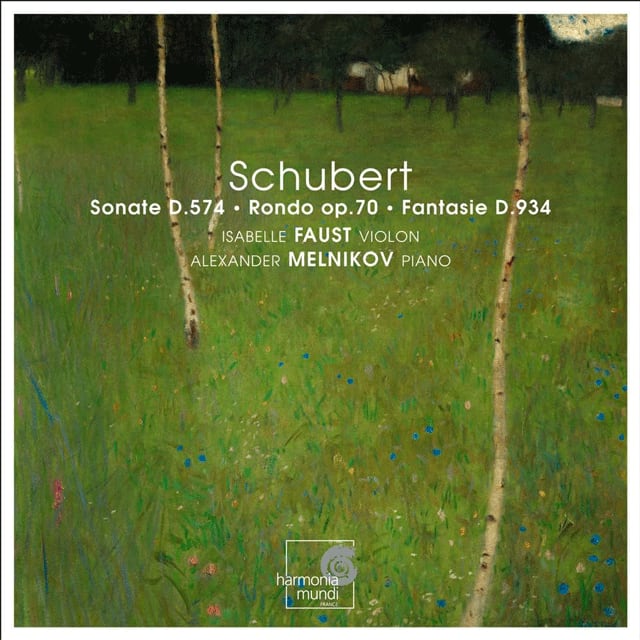

筆者の部屋に篭り仕事のまとめをしながら音楽を楽しむ生活に戻った。以前シューベルトのシューベルト:ヴァイオリン作品集をアレクサンドル・メルニコフのピアノ演奏も大変良くイザベル・ファウストの演奏を良く聴いていたが、最近な何故か聴かなくなった、理由は多分実に美しいシューベルトであるが故であり音質も程良く聴き入っていた曲でもある。ただしシューベルト独特の悲しみが感じられないのが筆者の不満だったのかもしれない。

又も恐縮ではあるが五味康祐氏のオーデイィオ巡礼の内容に次の様な言葉があった、いい曲とは何かと当時夢中になって読んだ冊子でもあった・・・

「シューベルトにピアノとヴァイオリンのための幻想曲作品一五九のあるのは、知っている人も多いと思うが、モノーラル時代、シゲティのひいたこの曲の名盤があった(米コロンビア盤でレコード番号ML四三三八)。米コロンビアは、レコード番号ML四五〇〇台から、画期的に録音がすばらしくなり、当時、音キチのぼく達を随喜させてくれた。シゲティのこのレコードはそれ以前の番号だから、いま想うと、左程の音ではなかったかも知れない(私は、いまだにこのレコードを持っていない)。しかし、戦前まだ中学生の頃、シゲティの弾いたベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲(むろんSP)を、ひそかに日本一の美音と自負していた自家の電気チクオンキで鳴らして、高音が軋むのに泣かされた記憶があり、戦後の放浪時代、S氏邸で幻想曲のシゲティを聴き、何といい音だろうと陶然とした。そのとき私は懐中に五十円しか持っていなかったのも何故かおぼえている。」

当時シゲティの名前は知ってはいたがロコーど盤は見る事さえ出来なく当然聴くのは無理であった、しかし演奏者の名前も忘れたが幻想曲は聴く事が出来たが、良い曲であった事は記憶する、今思えば1980年当時はインターネット等も無く調べる時間も無く時が経ち記憶が遠くなって行った事が思い出でもあろう・・・。

又ヨハンナ・マルツィというハンガリーの女流ヴァイオリニストは、今日でも熱烈なファンが居ると言われるが。筆者が思うこのシューベルトの幻想曲はピアノ演奏連打も一つの聴きもの様に思う、はっきり言えば誠に残念であるがピアノ演奏が気に入らない。

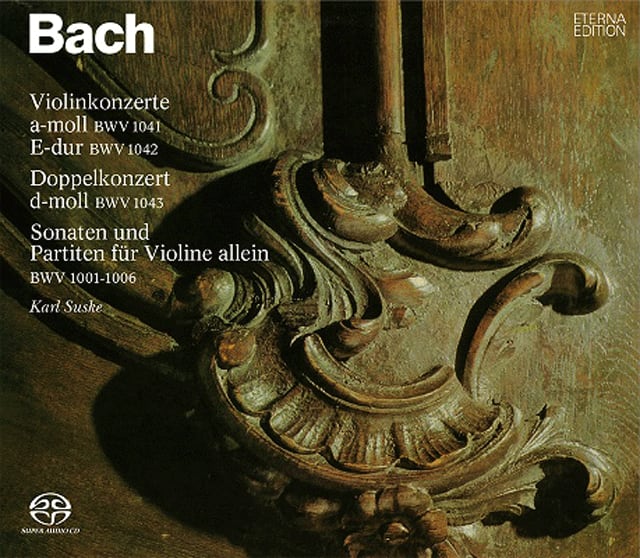

その特有のマルツィのヴァイオリン演奏には個性的な表現力や女流らしくないスケールの大きさで聴き手を引き付けるがジャン・アントニエッティ(ピアノ)演奏とのDUOが今一の様に感じた、J.S.バッハ:ヴァイオリンソナタ&パルティータの演奏は良いが今回は取り上げなかった。

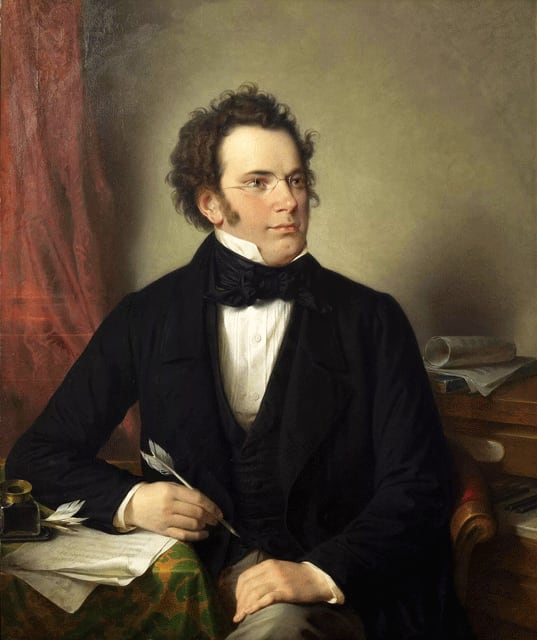

筆者の好きな曲にフランツ・ペーター・シューベルト(Franz Peter Schubert、1797年1月31日 – 1828年11月19日)は、筆者が子供の頃聞いた「鱒、trout」は今も記憶に残る名曲と思う。

シューベルトはオーストリアの作曲家であり。シューベルトはウィーンの小学校教員の息子むすことして生まれ,わずか31歳さいでこの世を去りましたが,音楽的にはとても豊かで実りの多い人生でした。とても早い時期から音楽の才能を発揮したシューベルトは,11歳のときに宮廷礼拝堂きゅうていれいはいどうの少年聖歌隊員に採用され,それと同時に帝室王立寄宿制ていしつおうりつきしゅくせい学校に入学して音楽の勉強を続けました。この寄宿制学校時代に,シューベルトはすでにおよそ80曲もの作品を手がけています。その後も彼かれは作曲の筆を休めることなく,生涯しょうがいに1000曲ほどの作品を書き上げました。

その一方で,交響曲,室内楽曲,ピアノ ソナタなどのジャンルにも,充実じゅうじつした作品が数多く残されていますが代表曲には,ピアノ五重奏曲「ます」などがあります。音楽史上最高の音楽家の一人に数えられるほどの天才的な才能を持ちながら、「運」を持ち合わせていませんでした。

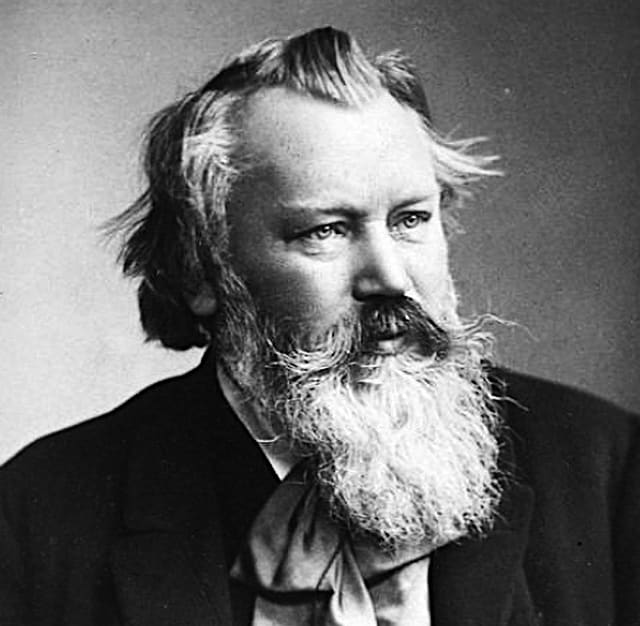

シューベルトは早くから音楽の才能を示していましたが、その生涯ではモーツアルトやベートーヴェンのように成功することができなかったのです。音楽の才能が開花し世に発表し始める時、31歳という若さでこの世を去ってしまった悲運の作曲家でもありました。生前はウィーンの一部の人達にしから知られていなかったシューベルトでしたが、死後数十年が経ち、メンデルゾーン、シューマン、リスト、ブラームスら、の天才作曲家らが発見し、大きな評価を得ることとなったのです。シューベルトの性格は、自由と独立が基礎にありながら、謙虚であり気が弱く、優しい。 しかし、金銭的な感覚があまり良くなかったようです。

シューベルトは、そこでペピという若い女中から梅毒という病気をうつされたようです。 この病気は発病まで時間かかります。 当時ヨーロッパで爆発的に蔓延していたため、この病気で亡くなった人が多くいます。 シューベルトは亡くなる直前に腸チフスに罹り、これが彼の死期を早めたともいわれています。

シューベルト最期の年、1828年のピアノ連弾作品。彼の数多い連弾曲の中でも、高い音楽的内容をもつ傑作と称される。献呈は、出版社によって、シューベルトが2度のジェリズ赴任でピアノを教えたエステルハージ伯爵家の下の娘カロリーネになされた。作品は、切れ目なく続く3つの楽章から成るが、実質的には4部分構成といえよう。暗く陰鬱であるが魅力的な第1楽章冒頭の主題が、第3楽章の後半に回帰し、やがてフーガを展開して作品を閉じるといった、構成的にも整った作品である。

中でもピアノ連弾演奏から始まるピアノの圧倒的な主導権の下に見事に再構築していく。その静謐な美しさは得も言えない。ヴァイオリンとピアノのための幻想曲 ハ長調 D934は、フランツ・シューベルトが1827年から1828年にかけて作曲した室内楽曲。

此の曲はシューベルト:ヴァイオリンとピアノのための作品全集 での演奏ミシェル・オークレール1924年、パリ生まれのヴァイオリニスト。パリ音楽院で名教授ジュール・ブーシュリに師事し、1943年、ロン=ティボー国際コンクールで優勝を飾った。その後、巨匠ジャック・ティボーにも薫陶を受け、ジネット・ヌヴー以来の天才女流ヴァイオリニストとして華々しく国際舞台で活躍した。しかし、1960年代前半には、左手の故障のため第一線の演奏活動から退き、その後は母校のパリ音楽院で後進の育成にあたっている。彼女の演奏活動は短い期間であったが、その洗練された表現の魅力は、不朽の名盤として残されている。

オークレールとジョワの名品、シューベルト作品集が驚きの音質で復刻、2トラック、38センチ、オープンリール・テープ復刻シリーズオークレールとジョワが1962年に収録したシューベルトの「ヴァイオリンとピアノのための作品集」は、気品溢れるオークレールのヴァイオリンと明晰なタッチによるジョワのピアノが融合された極上の逸品として、今もなお根強い人気を誇っているそうです。

ピアニスト、ジュヌヴィエーヴ・ジョワ(Genevieve Joy)フランスの女性ピアニスト。1919年10月4日生まれ。2009年11月27日没。

フランスの古典派およびモダニストのピアニスト。ベルナヴィル出身のリナ・ブルトンと、アイルランド人の夫で第一次世界大戦中にイギリス軍に従軍していたチャールズ・ジョイの娘で、北フランスのピカルディ地方ソンム県にあるベルナヴィルという小さなコミューンで生まれた。第二次世界大戦末期の1945年に、ジャクリーヌ・ロバンとデュオ・ピアノのパートナーシップを組み、1945年にジャクリーヌ・ロバンとピアノ・デュオを組み、1990年までデュオを継続した。1946年にはアンリ・デュティユーと結婚し、デュティユーからピアノ・ソナタを献呈された。1952年からジャンヌ・ゴーティエとアンドレ・レヴィとでフランス三重奏団を結成していた。と記載されるが筆者は初めて聴くピアニストでもあり、DUOの演奏はお得意である様です。

ミシェル・オークレール(Michéle Auclair、1924年11月16日 - 2005年6月10日)フランスのパリに生まれたヴァイオリン奏者。その芸風から「女ティボー」と称された。

1924年、パリ生まれのヴァイオリニスト。パリ音楽院で名教授ジュール・ブーシュリに師事し、1943年、ロン=ティボー国際コンクールで優勝を飾った。その後、巨匠ジャック・ティボーにも薫陶を受け、ジネット・ヌヴー以来の天才女流ヴァイオリニストとして華々しく国際舞台で活躍した。しかし、1960年代前半には、左手の故障のため第一線の演奏活動から退き、その後は母校のパリ音楽院で後進の育成にあたっている。シューベルトのヴァイオリンとピアノのための作品全集は、1962年にジュヌヴィエーヴ・ジョワとデュオを組んで間もなく、フランス・エラートによりステレオ録音されたもので、シューベルトの旋律美と楽曲展開の創造性を、洗練された音色と技巧と瑞瑞しい感性により、鮮烈に、気品高く演じたものとなっています。

筆者も以前ミシェル・オークレール(ヴァイオリン) 、マリー=クレール・アラン(オルガン:ヘルファー=エルマン 1955年製)競演のBach: Sonatas for Violin and Organ, BWV 1014 - 1019にはいたく感動した覚えがある。確かに落ち着いた情熱的で気品高いヴァイオリン演奏、的確なレジストレーションで支えるアランのオルガンとが一体化し、魅力的なJ.S.バッハを奏でた名演奏で今も時々楽しんでいます。

ジュヌヴィエーヴ・ジョワ(Genevieve Joy)フランスの女性ピアニスト。1919年10月4日生まれ。2009年11月27日没。

フランスの古典派およびモダニストのピアニスト。ベルナヴィル出身のリナ・ブルトンと、アイルランド人の夫で第一次世界大戦中にイギリス軍に従軍していたチャールズ・ジョイの娘で、北フランスのピカルディ地方ソンム県にあるベルナヴィルという小さなコミューンで生まれた。第二次世界大戦末期の1945年に、ジャクリーヌ・ロバンとデュオ・ピアノのパートナーシップを組み、1945年にジャクリーヌ・ロバンとピアノ・デュオを組み、1990年までデュオを継続した。1946年にはアンリ・デュティユーと結婚し、デュティユーからピアノ・ソナタを献呈された。1952年からジャンヌ・ゴーティエとアンドレ・レヴィとでフランス三重奏団を結成していた。

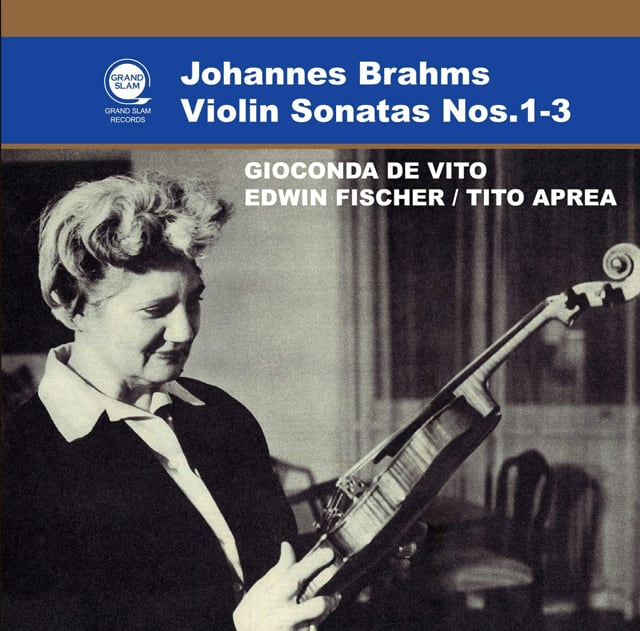

【曲目】

フランツ・シューベルト:

[CD 1]

1.幻想曲 ハ長調 D.934 Op.159

フランツ・シューベルト:

[CD 1]

1.幻想曲 ハ長調 D.934 Op.159

2.ロンド ロ短調 D.895 Op.70

3.ソナチネ 第3番 ト短調 D.408 Op.137-3

3.ソナチネ 第3番 ト短調 D.408 Op.137-3

[CD 2]

4.ソナチネ 第2番 イ短調 D.385 Op.137-2

5.二重奏曲(ソナタ)イ長調 D.574 Op.162

4.ソナチネ 第2番 イ短調 D.385 Op.137-2

5.二重奏曲(ソナタ)イ長調 D.574 Op.162

6.ソナチネ 第1番 ニ長調 D.384 Op.137-1

【演奏】

ミシェル・オークレール(ヴァイオリン)

ジュヌヴィエーヴ・ジョワ(ピアノ)

【録音】

1962年9月29日~10月1日

スタジオ・オシュ(パリ)

使用音源:Private archive

(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ)

【演奏】

ミシェル・オークレール(ヴァイオリン)

ジュヌヴィエーヴ・ジョワ(ピアノ)

【録音】

1962年9月29日~10月1日

スタジオ・オシュ(パリ)

使用音源:Private archive

(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ)

此の作品は以前の東京オリンピック大会以前の作品ですが音質も良くオークレールとジョワが1962年に収録したシューベルトの「ヴァイオリンとピアノのための作品集」は、気品溢れるオークレールのヴァイオリンと明晰なタッチによるジョワのピアノが融合された極上の逸品として、今もなお根強い人気を誇っています。今回入手した2トラック、38センチのオープンリール・テープは、磁気テープの宿命であるゴーストがわずかに認められるものの、その鮮度、瑞々しさ、情報量の多さは全く驚くべきものでした!

シューベルトのヴァイオリンの二重奏曲集は、幻想曲D934があまりに素晴らしいので、ヴァイオリンの音が非常に艶やかでリアルに再現されよく聴いてきました。しかしピアノの音が、実にリアルで輝きがり素晴らしい演奏です、シューベルト晩年の作品でありピアノ連弾が衝撃的でもある。まさに素晴らしいDUO演奏でもある、艶も十分に乗っています、これぞタンノイの素晴らしさである独自のピアノ演奏も低域も豊かで現在は筆者の愛聴盤にもなっています。ブラボー!