彼女は幼い頃からすでに、強烈な感情と強力な表現力、並外れたピアニスティックテクニックを組み合わせた独自のキーボード演奏スタイルを確立していました。オルガ・シェップス(Olga Scheps)は1986年、モスクワ生まれ、6歳の時にドイツに移住。現在はケルン在住。ケルン音楽・舞踊大学でパヴェル・ギリロフに師事。更にアリー・ヴァルディ、ディミトリ・バシキロフなどの元でも研鑽を積む。また、アルフレート・ブレンデルからは、ここ10年近く重要な芸術的刺激を受けている。

現在オルガ・シェップスはスタインウェイアーティストです。

ここで簡単にフレデリック・フランソワ・ショパンは(Fryderyk Franciszek (Frédéric François) Chopin)を説明すれば、ポーランド出身の、前期ロマン派音楽を代表する作曲家。当時のヨーロッパにおいてもピアニストとして、また作曲家としても有名だった。その作曲のほとんどをピアノ独奏曲が占め、ピアノの詩人とも呼ばれるようになった。美に対して厳しい完全主義者であったと聞く。今も親しまれる21曲の《ノクターン》は、ショパンによる短いながら詩的な偉業だ。特に筆者が好きなアルフレッド・コルトーの演奏、バッハの平均律クラヴィーアの如く、ショパンの24の前奏曲 作品28も厳格なルールに則った曲集である様にも思う。演奏は古いがこれ以上の演奏は見当たらない。

此れはあるピアノ好きな友人から勧められ、一枚のアルバムを聴き最近何気なく流しているのが、オルガ・シェップスOlga Scheps:Chopinである。このアルバムは、2009年に録音されたもので、最後の「幻想曲」のみルール・ピアノ・フェスティヴァルでのライブ。内容も初心者にも喜ばしい曲が満載で音質も大変良く、ピアノ演奏の音質が豊であり実に美しい。聴き終わりに感じる何とも言えない優雅な気持ちになることも嬉しくなる事でもある。

フレデリック・ショパン

1 Trois Nouvelles Etudes Nr. 1

2 トロワ ヌーベル エチュード Nr. 2

3 トロワ ヌーベル エチュード Nr. 3

4のエチュードop. 10番 3

5 エチュード op. 25番 12

6 マズルカ op. 63番 2

7 マズルカ op. 63番 3

8 バラード op. 23

9 ノクターン op. ポスト。

10 ヴァルス op. 69番 1

11 ヴァルス op. 69番 2

12 ノクターン op. 27番 2

筆者の古い今や発売後50年以上経過したステレオ装置で鳴らすが、今も変わらず大変素晴らしい演奏で聴けるのでした。タンノイの10吋IIILZ Monitor Goldユニットでのピアノ再生は実に綺麗な音で鳴ってくれる、ピアノソロの美しい膨よかな鳴り方のショパン演奏は何故か、心穏やかにされる様でもある。

この様な音が出るまで試行錯誤した結果が今鳴っている音なのだと思う。

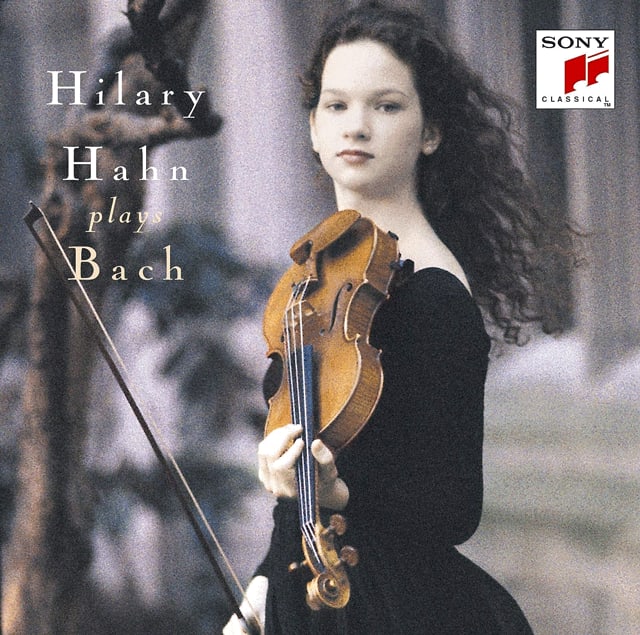

Live盤なのではかなり特徴のある演奏に思えましたが、こちらのCDではすごく説得力のある演奏と思わされ事で満足します。さすがショパンはピアノの詩人とは良く言ったものだと思う次第でもある、これはしばらくは秋の夜長の定番となりそうでもある。それとオルガならではの個性味あふれる小品集で、ピアノ音楽の美しさを感じる一枚も加える。曲も誰もが知る曲も満足するところである。

2015年発売の「ヴォカリーズ」以来のオルガ・シェプス待望の小品集は、プレイリストにも最適なリラックスできるピアノ名曲集。

選ばれた曲はかなり面白くもあり。どれもシェプスの大好きな曲ということで、もちろんショパンの「夜想曲第2番」や「エリーゼのために」、「トルコ行進曲」などの耳慣れた曲は散りばめられているものの、アルバムのほぼ半分を占めるのは1950年以降に生まれた、いわゆる同時代作曲家の作品。あまり気を使わずBGMで聴くも良しと言えるアルバムでもあろう。

オルガ・シェプス:Melody

1. ヘルビッヒ:夕べに(Am Abend)

2. ブラームス:間奏曲 イ長調 Op.118-2

3. J.S.バッハ:協奏曲 ニ短調 BWV.974~第2楽章アダージョ(原曲 マルチェッロ:オーボエ協奏曲ニ短調)

4. エイナウディ:Una mattina

5. ショパン:夜想曲 第2番 変ホ長調 Op.9-2

6. ゴンザレス:Armellodie

7. ベートーヴェン:エリーゼのために WoO.59

8. グルック/ズガンバーティ編:メロディ(原曲 『オルフェオとエウリディーチェ』~精霊の踊り)

9. グリーグ:抒情小曲集 第2集 Op.38~メロディ

10. J.S.バッハ:イタリア協奏曲ヘ長調 BWV.971~第2楽章:アンダンテ

11. エイフェックス・ツイン:Avril 14th

12. ビバン・バッティ&ケタン・バッティ:ムソルグスキーによるプロムナードIIのメロディ

13. モーツァルト:ピアノ・ソナタ第11番イ長調 K.331~第3楽章:トルコ行進曲

14. ゴンザレス:オルガ・ジーグ

15. ショパン:夜想曲 第8番 変ニ長調 Op.27-2

ただしイタリア協奏曲ヘ長調 BWV.971流れ出すと今までとは違ったバッハを感じた、何故かいくらかスマートなオシャレ感のあるバッハが感じられた、彼女の中でのバッハ像が描かれている様でもあると思った。

最近この様な綺麗な曲を聴くのかと自分自身に尋ねると、多分現在の世界情勢が大変乱れているための逃避行では無いのであろうか・・・?とも思う。心和ませるには音楽の優しさ、美しさは必要でもあろう。

今やこの中はグローバル化しYouTube配信ニュース等で最新の情報を得られる、筆者等の無力な者は情報を知ることも大変怖い事だともおまいますが、皆さんはいかに考えているのでしょうか。日本政府も不安定な政治局面になり何も出来ない何もしない総理のみ息巻いている状態も不安である。勿論愛変わらず変わり映えのしない野党でもあり先行き不安状態は明白の様でもある。

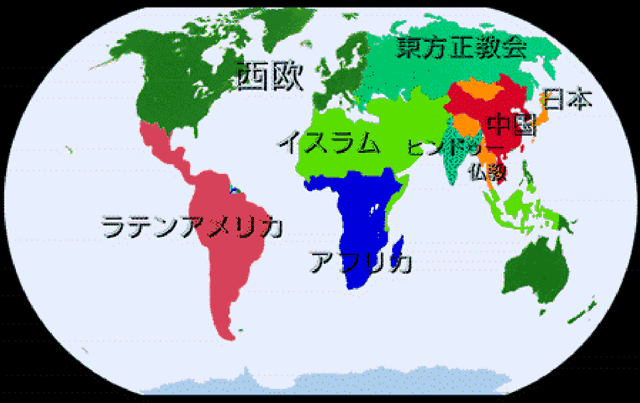

現在中東問題で世界を騒がせているイスラエル地区の問題での発端は宗教問題であるように思う。

この地図は大阪の地図ではあるが、信長が欲しかった商業都市としての大阪周辺の繁栄した土地であり、その後秀吉が大阪城を完成し大繁栄に至り太閤人気が上がるが、大阪の冬の陣で消滅した大阪を家康が改築して現在の大阪城に成っているが、昭和6年(1931)市民の寄付金によって復興されました現在の商業都市大阪である。宗教戦争の顛末でもある・・・・。

実は日本も15〜16世紀頃宗教戦争を体験した国である、信長が一向宗と11年間戦いつ付け大阪石山本願寺も顕如(けんにょ・本願寺法主(ほっす))が降伏して、畿内の隅に逃げも平静になりまし。これも間違いなく宗教戦争である。

確かに歴史的に考えれば、古くからの摂津国東成郡生玉荘大坂にあった浄土真宗の寺院は仏閣作りは巨大な建造物が多い、大阪に新天地として開いた本願寺は城壁と天守閣さえ有れば、難攻不落の要塞であろう、勿論税も無く、死んだ次の世界も極楽に導かれる浄土宗はこの世の極楽でもあったのであろう、当初親鸞は、鎌倉時代前半から中期にかけての日本の仏教家。親鸞聖人と称され、浄土真宗の宗祖とされる。 法然を師と仰いでからの生涯に亘り、「法然によって明らかにされた浄土往生を説く真実の教え」を継承し、さらに高めて行く事に力を注いだ。自らが開宗する意志は無かったと考えられる親鸞は、鎌倉時代前半から中期にかけての日本の仏教家。親鸞聖人と称され、浄土真宗の宗祖とされる。 法然を師と仰いでからの生涯に亘り、「法然によって明らかにされた浄土往生を説く真実の教え」を継承し、さらに高めて行く事に力を注いだ。自らが開宗する意志は無かったと考えられる親鸞聖人は、29歳の時、比叡山の仏教と決別し、道を求めて聖徳太子ゆかりの六角堂に籠こもられました。そして、95日目の暁あかつき、聖徳太子の夢告むこくにみちびかれて、法然上人ほうねんしょうにんのもとをたずねられます。法然上人は、だれに対しても平等に「ただ念仏もうしなさい」とお説きになっていました。親鸞聖人は、この教えこそ、すべての人に開かれている仏道であるとうなずかれ、法然上人を生涯の師と仰ぎ、念仏者として歩み出されました。

当時信長と戦ったのは顕如であり、お経さえ唱えれば浄土に行けると解いた浄土宗での教行信証である。また政教分離は当時から問題視された様でもある。しかし筆者から思えば仏の上に神がいる日本には八百万の神は座す事実がある事を皆は承知していた傾向がある、古事記に纏わる神代の時代背景の存在が大きいのではあるまいか?

正信偈(しょうしんげ)は、私たち真宗門徒にとって、古来からお内仏ないぶつの前でおつとめしてきたお聖教(しょうぎょう)です。親鸞聖人は、仏教の教えが釈尊しゃくそんの時代から七高僧しちこうそうを経て、自分にまで正しく伝えられてきたことを、深い感銘をもって受けとめられました。この「正信偈」は、親鸞聖人がその感銘を味わい深い詩(偈文げもん)によって、後の世の私たちに伝え示してくださったものです。

御文(おふみ)第8代蓮如上人れんにょしょうにんが、ご門徒たちに宛てた「お手紙」で、真宗の教えがわかりやすく、しかも簡潔に書き表されています。当時(室町時代)の「御文」は、ご門徒に広く公開され、法座につらなった読み書きが出来ない人々も、蓮如上人の「御文」を受け取った人が拝読するその内容を耳から聴いて、聖人の教えを身に受け止めていかれました。「御文」は、現在約250通が伝えられており、その中で、1471(文明3)年から1498(明応7)年にわたる58通と、年次不明の22通の合計80通を5冊にまとめた『五帖御文ごじょうおふみ』が最もよく知られています。

浄土真宗は、鎌倉時代の中頃に親鸞聖人によって開かれましたが、その後、室町時代に蓮如上人(れんにょしょうにん)によって民衆の間に広く深く浸透して発展し、現在では、わが国における仏教諸宗の中でも代表的な教団の一つとなっています。勿論非課税のため収入はお布施により賄い武士以上の裕福な暮らしぶりだったのであろうと想像できる。

大坂、上町台地は信長のものとなり、いよいよ天下布武が目前に迫った4年後、信長は戦国の舞台から去ってしまった。上町台地の後日談は語るまでもない。豊臣秀吉は山崎の戦いで明智光秀を破り、翌年に柴田勝家を負かすと、直ちにこの地に大坂城を築造した。信長執念の石山の地は秀吉が引き継いでいった。信長の傍らで仕えていた秀吉は、信長がこだわった上町台地の地形の重要性を知り尽くしていたのだ。そして今度は上町台地に建った大坂城は、大坂冬の陣で落城するまでの約30年間、徳川家康を苦しめていくことになった。

先述の通り、家康は若い頃に一向一揆に苦しめられたことから自分の領内では一向宗の布教を許しませんでした。しかし一向宗の勢力が弱まったため、後に三河の本宗(ほんしゅう)寺の再興を許すなど寛容な態度を見せるようになります。

筆者の出身は東三河であり浄土真宗門徒である、しかし圧倒的に多くは西三河が断然浄土真宗信者は多い、確かに東京に移り50年程になるが、浄土真宗門徒は少なく感じる。

歴史を伺えば、江戸幕府は浄土真宗の勢力を恐れ、関東以東には浄土真宗のお寺を新たに認めませんでした。なので文化の遅れていた関東や東北には浄土真宗の寺院が少ないのです。愛知以西は圧倒的に浄土真宗地盤です。北海道は、開拓民の多くが浄土真宗門徒だったので、明治以降は浄土真宗が圧倒的です。あとは、檀家制度では身分的に百姓や漁師を浄土真宗に組み込んだことも大きかったのではと言われる。江戸時代以前は近畿が日本の中心であった事が理由である。

徳川幕府設立後の家康も岡崎時代の一向一揆の宗教問題には相当この問題に悩んだ事が伺えます。

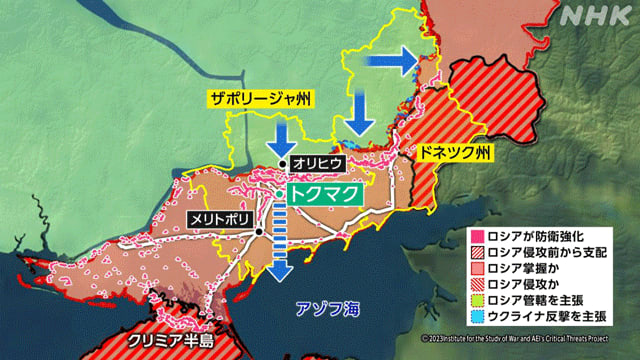

この宗教問題の拗れは意外と長引き、しかもわずらわしさも残る事であろう。勿論現在ウクライナ問題と合わせアメリカ陣営も2箇所の紛争に関わって経済的にも不満が現れる事であろうが、さらに最近の支那の不動産経営が思わしく無く、膨大な不良債権、マンション等の資金不足により中途の建設途中の別件も多く、支那の経営危機とニュースは盛り上がっている様ですが、これは本当に事実であろうか?支那の国民性から考えれば、何故か騒ぎは少ない事は何時か?

この後トルコの動きは気になる所で、またこれに支那が絡まると話は益々ややこしくなる、宗教と共産国家の絡み合いは今後の先行きが見えない。

支那の最大大手、恒大集団、碧桂園等相次いで何度も外貨建て債務全て支払えないと言われているが、支那の制度では不動産は契約し購入すると、完成していない建物のローン支払いが始まり、引き渡しされないリスクがあるのに住宅を購入し購入者も本人が住まないのに契約し、将来不動産値上がりを考え転売し利益をと考えた、支那国民の中間層がマネーゲームをした結果の結末だと言われる、一番笑えるは購入者の多くは中国共産党員が多く騒ぐに騒げない理由でもある。

この中間層とは5億人ほどの低所得者は購入出来ず、例えば地方公務員等の中間層がこのマネーゲームに夢中になった事が顛末の様であり。この中間層は公務員(支那の共産党員)が多く購入したために、思った程騒がないとも言えるそうです。あとはダブルパンチのようにEV自動車に多額補助金を付け格安の自動車メーカーが次々と倒産し空き地が次々に大量放置されている、電気自動車急成長も「負の遺産」になっている様である。また電池の異常や劣化などに よる安全性や経済性のリスクが高く、EV利用の課題になっている、それとEV自動車は電池部分が重く。道路補修費も負担増になると言われる。

最後にEV自動車ついて言えば今や支那のEV自動車はスマホにエンジンを付けた車で安全基準も曖昧の車は大変危険と言う意識は薄く今やEV自動車メーカーは倒産ラッシュである。

支那が苦しむのは今からである、聴くとこ支那の新幹線の乗車客が少なくどうやら採算が取れず稼働本数を減らしていると言われる。低所得層は今の生活より悪くなり富裕層は支那に見切りを付け海外移住し残るは借金まみれの中間層と低諸国車のみとなり、今一番問題されている一人っ子政策(1979年から2014年)により今後35年間毎年850万人人口がレリ続ける老齢化国となりこの先失速し続ける国となるかのせいは大きい、支那が暴発すれば台湾との戦争が一番の不安事項でもあるのであろう。

さらに今まで一番利益を得た西欧も特にイタリア、ドイツは恩恵した代表の国であるが、香港問題で変わり始め最近人権問題等でのチャイナリスクを感じ脱支那が加速するEUになった事も大きな影響が強い。益々支那の近平が台湾暴発する事も危険信号である、それは日本も巻き込まれる可能性が高い。

一番恐れる問題は中国共産党の不満が台湾問題に転化された場合一番不安が高まる状態である、最近のニュースでは支那がロシアに大量のドローンを輸入した事が明るみになり、今後経済制裁を厳しく追求すればこの先の展開は見えない。勿論北朝鮮等の国は煩わしいがロシア、支那共問題終了後はその様になるのだろうが、宗教トラブルは簡単には妥協しなく、今後トルコが如何に動くか、それが一番の問題であろう。但し悪の巣窟は中国共産党である事が解明される。

今後しばらく世界情勢がどの様に変化するかは全く予告できなく、今は静かに準備をして「いい曲を聴きながら」事の顛末を見るしかあるまい。