『 日本一の虹 』8.00am

ご存じでしたか?

琵琶湖の虹の出現率は日本一だそうです。

この日は3回(早朝・夕方)も、手が届きそうな幅広な虹を見てしまって日本一の虹を実感しました。

11月20日(月)

2日目の行程

ホテル発🚌→ 大原バス停留所 → 大原里山ウォーキング → 大原女の小径散策 → 昼食(リバーサイド来麟 )

昼食後→ 寂光院・三千院拝観及び散策 → 🚌ホテル着

バスは、宿泊ホテルから山越えで大原の里へ50分間ほど。その間、大きな虹は長時間見えているのです。

バス移動中の雨降りは、目的地に到着する頃にはあがって小さな水溜まりができていました。

↑ ストレッチ中のメンバーの靴

先生指導のもと15名全員ストレッチ後、大原里山ウォークスタート。

先生曰く、珍しい橋があるので、そこを渡ります。

確かに見たこともない形の橋です、全員が1列に並び記念撮影しました。

この川端の畑では、オオムラサキを呼ぼう運動が繰り広げられています。

川沿いの細い小径は、一般の観光客が歩くコースには入っていないと思われます。

メタセコイアかラクウショウか判別できませんでした。

石垣に守られた風情ある民家が建ち並ぶ一角にお洒落な生垣を発見!

なんと!山野でしか見れないビナンカズラです。

↑ビナンカズラの実

粋なお方のお住まいですねぇ。

自然の中では、これほど立派なビナンカズラを見たことありません。

↑ 大原菊

ノコンギクに似ますが、より少し大きめなお花です。

↑ 左寄りの細長い葉は彼岸花の葉

初めて彼岸花の葉を確認、教えていただくまで気が付きませんでした。

他の草が枯れ始めると、葉を成長させ太陽光を浴び栄養を蓄えるのだそうです。

彼岸花の知恵が凄い!

↑ 苔のパッワーク屋根

☆ 寂光院

↑ 建礼門院墓所への階段

階段を登りきると眺めの良い大原西陵、手を合わせお参りしました。

余談ですが、寂光院での夏の夜間音楽会に訪れたことがあります。

揚琴(ようきん)の演奏会でしたが、奏者のお名前は忘れています。

ちょうど台風が近づいていて、時折りお庭の竹林が風に揺れ風情ある演奏会でした。

実は、古楽器好きなのであります。

寂光院前の漬物屋さん、大原産のお野菜で作られているそうです。

しば漬けはもちろん、3種類の漬物を購入。美味しくいただいております^^

・赤紫蘇を使う『しば漬け』の由来

一説では、寂しい余生をおくる建礼門院への差し入れのお漬物だったそうです。

皆さんのお買い物が終わるまで、水溜まりを撮ってみました。

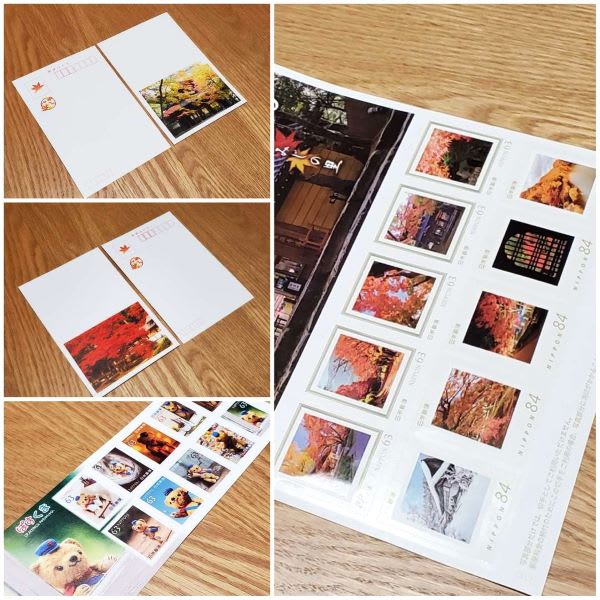

※追加写真 11/30

↑ 上のコラージュを編成しなおしてみました。

☆ 昼 食 リバーサイド来麟(きりん)にて

ホテルの美味しいバイキング朝食でお腹いっぱいになっていたのに、、、

またまた、地元野菜のおばんざい料理を美味しく平ら上げてしまいました。

舞妓さんのお口に合うような小さなおむすびですが、、、

先生のお皿を見ると5個、思わずピントが合ってしまいました。

テーブルには、ご夫婦お二人と先生も同席され5名。

楽しい会話に花が咲きアッという間の1時間です。

食事中から気になっていた朽ちた野鳥の巣箱、屋根の苔が風情ある趣き。

苔は、以前から良く見知っていましたが名前は分かりません。

写真に撮り、先生にお見せすると、すぐ答えが返ってきました。

↑モンローリップ

正式名:硫黄苔(ユオウゴケ)別名:イオウゴケ

苔の名前が付きますが地衣類。

赤い部分のお花が満開になるとモンローの唇のような形に見えます。

☆ 三千院拝観と散策

平成に設えられた『わらべ地蔵』3体を確認できました。

探す目印は、月が掘られた灯篭です。

大原の里では少ない観光客でしたが、さすが三千院です、凄い人出でした。

私はお抹茶での休憩時間が長すぎて、お庭散策時間は短縮に。

お土産に参拝記念の懐紙を購入。

午後2時半、三千院駐車場よりホテルへ出発。

なんと!またまた大きな虹が出現!!バスの中は大騒ぎに、、、こんな事って有るんですねぇ。

午後3時半より解散式、午後4時過ぎホテルから離れましたが、、、

大きな虹は消えておらず、、、琵琶湖を背にして、やっと見えなくなりました。

ホテル駐車場からの朝の虹の再掲です。

この時、琵琶湖畔に移動できていたら180度の虹を見れたはずです。

長い記事を最後までお付き合いいただきありがとうございました。