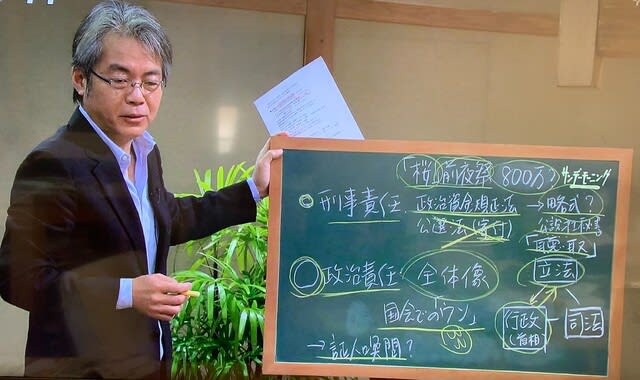

[※ 青木理さん「刑事責任と政治責任」 #秘書が勝手にやるわけないやん ↑(サンデーモーニング 2020年12月6日)] (2022年07月23日[日])

(2022年07月23日[日])

dot.の記事【安倍元首相銃撃事件でジャーナリスト・青木理氏が感じた「不気味な兆候」とは】(https://dot.asahi.com/dot/2022070900007.html?dicbo=v2-95ce26e0b4073ab340eadd3466234628)。

《ただ、人の衝撃的な死は、時にすべてを一色に塗りつぶしてしまいかねない力を持ちます。過去は美化され、冷静な批評や批判を許さない風潮にも覆い尽くされてしまう。それもまた極めて危険なことであり、今回の事件をそういう意味での社会の“曲がり角”にしてもならず、安倍氏の政治姿勢や政治手法がもたらした「功罪」の「罪」がなんであったかも、あらためてきちんと見つめ直されなければならないと思います》。

数多のアベ様案件をいちいち挙げるまでもなく、《「功罪」》の「功」など何一つ思い出せず、「罪」しかない。

「不気味な兆候」は既に現実になっている。《そのためには、まさに言論の砦たるメディアとメディア人の役割が問われています》。アベ様の置き土産、《メディアコントロール》の頚木から脱することが出来るかどうか。現状ここまで、統一協会と自民党のズブズブの関係を問えないようであれば…。

(リテラ)《本来ならば円安と物価高が進むいまこそその是非が検証されるべきアベノミクスを「功績」として取り上げるなど、故人の過大評価、美化・神格化がはじまっている。さらに、この報道の洪水のなかで繰り返されているのが、「安倍元首相の悲願は憲法改正」「憲法改正が安倍元首相の夢だった」といったフレーズだ》。小出裕章さん《彼のしたこと、しようとしてきたことはただただカネ儲け、戦争ができる国への道づくりだった》。

『●《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国」の日本で

原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》』

『●「統一協会、暴力団、日本会議に神道議員連盟…どうするの」と

ヤジり返して、アベ様にそれらの真偽を確認してもらうべきだった』

『●あとの祭り…《故人の過大評価、美化・神格化…「安倍元首相の悲願は

憲法改正」「憲法改正が安倍元首相の夢だった」》の垂れ流し…』

『●《二〇二一年時点で民主主義国は八十九で、権威主義国は九十。世界人口

の七割の約五十四億人が権威主義下で暮ら》す…91国目に堕ちる?』

『●《私は意見を言いません、強いものの近くにいたいのです、という宣言

に、音楽業界の偉い人がすり寄っているという光景は、あまりに…》』

『●前川喜平さん《「暴力と言論」…言論の衰退と暴力の増長の悪循環を

止めるには言論を立て直すしかない。だから今言論が委縮してはいけない》』

『●《メディアコントロール》という置き土産 … 《新聞・テレビはこの

宗教団体の名前を報じていないが、ネット上では「統一教会」…》』

『●《彼のしたこと、しようとしてきたことはただただカネ儲け、戦争が

できる国への道づくりだった》…それを支持する「1/4」と「2/4」』

『●《「民主主義への挑戦・冒涜」という点で言えば、それこそ安倍政権の

8年とは、まさに民主主義への挑戦と冒涜、否定の連続であった》』

『●《元首相の死によってすべての疑惑を闇に葬り去るどころか、安倍氏を

神格化しようとしている》…「民主主義を断固として〝破壊〟する決意」』

=====================================================

【https://dot.asahi.com/dot/2022070900007.html?dicbo=v2-95ce26e0b4073ab340eadd3466234628】

安倍元首相銃撃事件でジャーナリスト・青木理氏が感じた「不気味な兆候」とは

2022/07/09 13:22

(ジャーナリストの青木理氏)

安倍晋三元首相が選挙演説中に銃撃され、死亡するという前代未聞の事件から一夜が明けた。犯行の動機や背景はいまだ謎に包まれているが、「安倍三代」(朝日新聞出版)の著書があるジャーナリストの青木理氏は今回の事件をどう捉えたのか。緊急インタビューした。

* * *

まず大前提として、どのような政治信条があろうと、その政治家にいくら批判があろうと、今回のようなテロを断じて容認することはできません。改めて言うまでもないことであり、問題はその先にあります。

そのうえで元首相が凶弾に倒れた衝撃的な事件を考えると、これはやはり不気味な兆候と捉えるべきなのか。だとすれば、なんとしてもそれを押しとどめる必要があります。

昨年亡くなったノンフィクション作家の半藤一利さんと生前対談した際、半藤さんが「社会が戦争に向かう危険な兆候」をいくつか挙げていたのを思い出します。(1)被害者意識と反発が国民に煽られる、(2)言論が不自由になる、(3)教育が国粋主義に変わる、(4)監視体制が強化される、(5)ナショナリズムが強調される、そして(6)テロの実行が始まるーー。

当時は重大テロなど起きていませんでしたが、その他の要素はかなり揃ってしまっているのではありませんか、と尋ねる私に、半藤さんはこう即答しました。「ええ、しかもそのスピードは戦前より速い」と。

私もそうですが、昭和史の探索に生涯を捧げた半藤さんは、皮相なナショナリズムや排外的風潮が強まる昨今のこの国の政治を危ういものと捉え、強く憂いていました。今回はそうした風潮を煽る側だった元首相がテロの凶弾に襲われたわけですが、それはいったいなぜだったのか。現時点では判然とせず、犯行の動機や背景の解明を待つしかありませんが、少なくとも半藤さんのいう「危険な兆候」の最後のピースを埋めてしまうような結果につなげるわけにはいきません。

ですから、今回のテロに政治やメディアは決して萎縮せず、と同時に犯行の動機や背景の解明を急いでそれと向き合い、テロの土壌となった課題や問題点が浮かびあがったなら、その改善に全力で取り組むべきでしょう。

拙著「安倍三代」でも記しましたが、安倍氏は少なくとも政界入りする前の青年時代には、強い政治信条や信念を持っていた形跡はまったくありません。母方の祖父である岸信介氏に強い敬慕の念を抱いているようでしたが、しかし戦前に特高警察に抗った父方の祖父・安倍寛氏のような胆力や反骨心、あるいは戦中に特攻隊を志願しながら生きながらえた父・安倍晋太郎氏のような歴史観もバランス感覚もなく、名門政治一家の跡取りとして生を受けた“おぼっちゃま”にすぎないという印象を持ちました。

これは妻の昭恵さんも言っていましたが、その期待に応えるため、自らが描く偉大な政治家像を「演じていた」側面もあったでしょう。そんな安倍氏は、首相として7年8カ月という歴代最長政権を成し遂げましたが、客観的に見てそれに見合う“レガシー”を遺したとはいえません。だから首相退任後も影響力を保持しようと躍起になり、自らの政権を否定するような動きには公然と横槍を入れたのかもしれません。

その振る舞いは見苦しいものだったと私は思いますが、そうした途次、しかも重要な国政選挙の最中、まさかこのような形で命を奪われるとは、誰一人として想像していなかった。凶行の動機や背景に重大な意味が潜んでいるのか、それとも突発的で政治的背景の薄い単独犯なのかはともかく、首相の座を目前にしながら病に倒れた父・晋太郎氏と同じ67歳で世を去ったことに、奇妙な符合のようなものも感じます。

繰り返しますが、今回のようなテロは決して容認できません。ただ、人の衝撃的な死は、時にすべてを一色に塗りつぶしてしまいかねない力を持ちます。過去は美化され、冷静な批評や批判を許さない風潮にも覆い尽くされてしまう。それもまた極めて危険なことであり、今回の事件をそういう意味での社会の“曲がり角”にしてもならず、安倍氏の政治姿勢や政治手法がもたらした「功罪」の「罪」がなんであったかも、あらためてきちんと見つめ直されなければならないと思います。

また、今後は「テロ対策」などが声高に叫ばれることも予想されますが、それを契機として例えば警察による監視体制ばかり強まれば、それもまた自由な社会を窒息に追い込んでしまいかねません。投票日が目前に迫った参院選を「弔い合戦」のように矮小化することも避けるべきです。元首相の死を悼むことと、政治への評価は分けて考えなければならない。そのためには、まさに言論の砦たるメディアとメディア人の役割が問われています。(構成=AERA dot.編集部・作田裕史)

=====================================================

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます