偶然なのですが、豊田スタジアムの南に「曽根遺跡公園」を発見しました。

縄文時代から鎌倉時代にかけての遺跡だそうです。

まず、最初に目を引くのが竪穴住居。

登呂遺跡と違って中には入れませんが、遺構から復元されたものです。

実際の遺構はこちら。

遺構と言っても、地面に穴が開いているだけなのですが・・・

縄文時代の住居跡のようです。

偶然なのですが、豊田スタジアムの南に「曽根遺跡公園」を発見しました。

縄文時代から鎌倉時代にかけての遺跡だそうです。

まず、最初に目を引くのが竪穴住居。

登呂遺跡と違って中には入れませんが、遺構から復元されたものです。

実際の遺構はこちら。

遺構と言っても、地面に穴が開いているだけなのですが・・・

縄文時代の住居跡のようです。

足助の町並みをブラブラしていると、足助陣屋跡に到着しました。

案内板はこちら。

とはいえ、中に入れないし、外から見られる範囲内では、何もないようなのですが・・・

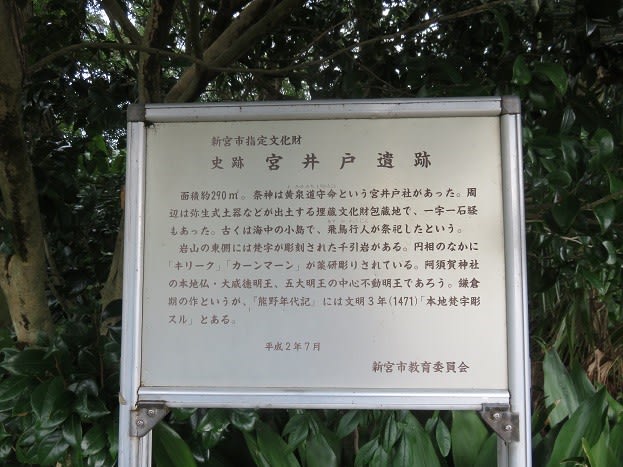

阿須賀神社から徒歩5分ほどのところに史跡「宮井戸遺跡」があります。

弥生時代の遺跡と思って行ったのですが、歩いていて偶然出会ったおじさんが「観光客か?」と聞いてきて「そうです。名古屋からきました」と言ったところ、この遺跡の道なき道を教えて下さり、梵字で書かれた千引岩まで連れていってくださいました。

本当、短い距離というか、トントントンと登って、降りたところなのですが、知らなかったらなかなかたどり着けないかもしれません。正直、私の専門は考古学なので、弥生時代の遺跡の方がありがたかったのですが・・・地元の方のご厚意に感謝です。

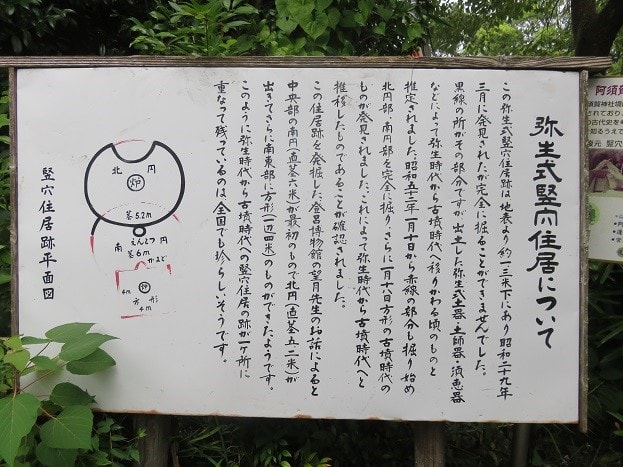

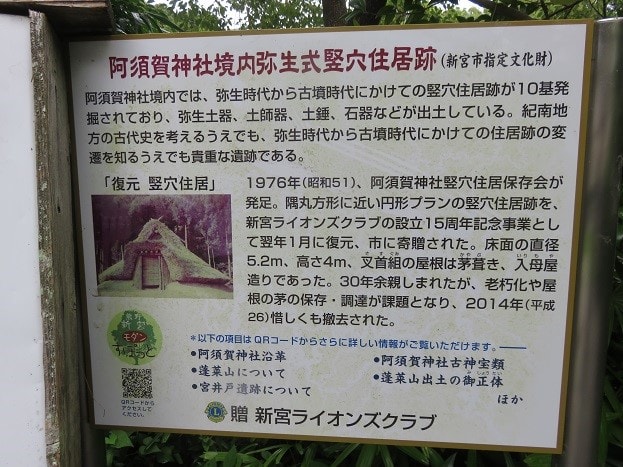

阿須賀神社の境内には竪穴住居の跡地が発見されています。

弥生時代から古墳時代にかけて同じところに住居が造られていたそうです。

で、その遺跡がこちら。

正直、よくわからない・・・

中央本線で松本に向って走行している途中、「木曽義仲公旗挙の地」の看板を見つけました。

慌てて写真を撮ったのでうまくとれませんでしたが、よくよく考えれば、この地は「木曽」なので、義仲公が挙兵したところがあってもおかしくない訳です。

ただ、偶然、このような歴史的イベントのあった場所に遭遇できると、なんか得した気分になってしまいます。

松阪駅から松阪城へ向かう途中、三井家発祥の地がありました。

松阪は「三井」「三越」といった名門の発祥の地。

その発祥の地がここなのですね。

登呂遺跡には「静岡市立登呂博物館」があります。

マスコットキャラクターは、この「トロベー」なのでしょうか?

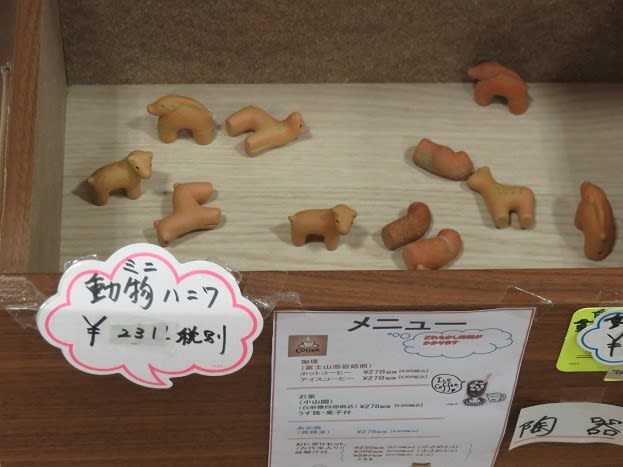

トロベーはまあいいとして、お土産コーナーには、何故か、色々な種類の「はにわ」が販売されています。

この埴輪以外にも、馬型埴輪とか売っていたのですが、当然のことならが、埴輪は「弥生時代」ではなく「古墳時代」の産物・・・知らないだけで、登呂遺跡には古墳もあるのでしょうか??

国分寺を5時33分に出発して、静岡についたのが9時38分。

4時間ちょっとで国分寺から静岡にまで行けることがわかった。といっても、もう、これっきりにしたいと思っているのだが。更に、静岡駅の南口から登呂遺跡入口に行くバスに乗る。発車時刻は9時45分。もう少し待てば、登呂遺跡の真ん前まで行くバスもあるのだが、300mも歩けばよいので、入口までいければ十分である。

で、バスを降りて歩いて登呂遺跡に到着!やはり、次のバスを待つより早く着いた。

で、こちらが登呂遺跡の風景~♪

もう少し、竪穴式住居に近づいてみる。観光客で結構賑わっているのだ。

夏休みというわけか知らないが、こんなイベントがあった!

こちらが火起こし体験。子ども達が正座をして火起こしの方法を聴き入っている。

こちらでは土器炊飯が!

時間が早いため米はまだ炊けていない。試食ができるそうだが、なんだか、泥臭そう・・・

ようやく、前から行きたかった登呂遺跡に行くことができ、それなりに楽しい思いをしたのであった。

念願叶って登呂遺跡に行くことができました。

その後、静岡駅に戻って駿府城へ。天守閣はないものの、公園として整備されており、多くの静岡市民の憩いの場となっているようです。

もっと長い時間、駿府城址を調査したかったのですが、いかんせん、苦手の雷がゴロゴロ近づいてきたため、早々に切り上げざるを得ませんでした。

これから、11時52分静岡発の島田行きに乗って掛川城を目指します。次の浜松行きに乗っても、結局は掛川到着は同じ時間なのですが、こちらの方が座れる確率が高そうだし、島田で途中下車ができますので。

残念ながら、三方ヶ原古戦場には行けなかったのですが、浜松城の天守閣には古戦場方面を示す写真がありました。

このあたりということですね。