遠州流の活花は、江戸時代中期に興り、江戸時代後期から明治にかけて、広く愛好されました。華道に限らず、日本の伝統文化では例外なく、後発組は、それまでのものとの差別化を図らねば、意味をもちません。活花遠州流の場合、それは、豪壮でありながら流麗なフォルムの花空間を、書院の床の間につくりだすことでした。これが、武士だけでなく、庶民にも広く支持されたのです。

一方、いわゆる華道とは別に、従来の定型型の花生けにとらわれず、自然の花木を生かした自由な発想の文人花も江戸時代に生まれました。茶道の形式から脱して自由に茶をたのしむ煎茶と同じように、精神の自由を尊ぶ文人趣味の一つと言って良いでしょう。実際、煎茶では、文人花を飾ることも多いです。江戸時代、武家社会のしがらみから逃れた文人や幕末の志士たちも、煎茶を愛好しました。煎茶が最も盛んになったのは明治時代です。

徳川の時代が終わり、明治になると、世の価値観が劇的に変化しました。華道も大きな影響を受け、池坊に代表される古典華は衰退し、文人花が流行しました。しかし、格のある技巧的な生け花であるにもかかわらず、遠州流はかなり流行しました。

その理由は不明です。しかし、遠州流が、もともと文人花の要素をもっていたからではないかと、私は思っています。

先に紹介した『遠州流挿花淵源集』の「免許の巻」の最後部に文人花の要素を見ることが出来ます。

活花に、歌を書いた扇や掛軸などが組み合わさり、全体として一つの作品となっているのです。

右:から衣 きつつなれにし つましあれハ はるばるきぬる 旅をしぞおもふ

『古今和歌集』在原業平

左:五月雨やある夜ひそかに松の月 大島蓼太

右:木賊かる木曽の麻絹袖ぬれてみがかぬ露の玉と散りけり 「題不知」『新勅撰集』

次に、古くから歌枕として有名な「玉川」を詠んだ歌が活花とともに描かれた図が、『遠州流挿花淵源集 免許の巻』に出ています。玉川は、全国に六か所あります。山城 、井手の玉川 (山吹)、近江 、野路の玉川(萩)、摂津、三島の玉川(卯の花)、武蔵、調布の玉川(晒布)、陸奥、 野田の玉川(千鳥)、紀伊、高野の玉川(旅人または氷)(()はキーワード)。

右:摂津 松風の音だに秋はさびしきに 衣うつなり玉川の里 源俊頼『千載集』(巻五・秋歌下)

左:山城 駒とめて なお水かはむ山吹の 花の露そふ 井手の玉川 藤原俊成『新古今和歌集』

右:武蔵 玉川にさらす細布さらさらに昔の人の恋しきやなそ 定家

左:近江 明日もこん野路の玉川萩こえていろなる波に月やとりけり 相阿弥

左:陸奥 夕されば汐風こして陸奥の 野田の玉川千鳥鳴なり(千鳥は絵で代替(^^;) 能因法師『新古今和歌集』

右:江の末や芒(すすき)の上に残る月

右:紀伊 忘れても汲やしつらん旅人の高野のおくの玉川のさと 弘法大師

夕暮生の事

寂連法師

寂さはその色としもなかりけり 槙立つ山の秋の夕暮れ

槙木に紅葉の楢三心割を砂鉢に生くる也

藤原定家(芦屋型の香爐を置く)

砂鉢にすかれ蓮トすかれ燕子花(かきつばた)とを生く

見渡せは

花も紅葉も

なかりけり

浦のとまやの秋の夕暮

◎又ハ紅葉の葉のサキものとを生く

西行法師

水盤二すれすかれ蘆ト小蘭を生く

左に槙、右に葦、中に紅葉の葉少きを生く

また、遠州流では、花の取り合わせも重視します。

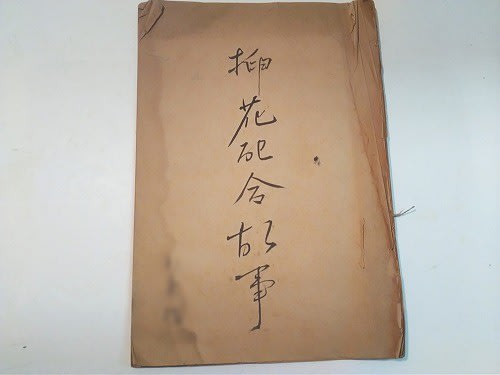

祖父は、花合わせに関する写本『抑花配合故事』を残していました。

『抑花配合故事』:

抑花配合故事

全部挿花せず掛幅置物

果物等配合するを以て主趣トス

おなじみの「玉堂富貴」から始まって、ずらーっと、いろんな花の組み合わせに対して、粋な呼び名がついています。

なんと、69種もの組み合わせとそれぞれの呼び名が記されています。このような呼び名は、元々、中国で古い画題として用いられたものです。江戸中期、中国の文人の生活に憧れた日本の文人たちが絵を描いたり、鑑賞する場合にも好まれました。

このような背景をもつ花配合を遠州流が重視するのは、やはり文人趣味がその底流にあったからでしょう。

しかも、「全部挿花せず掛幅置物果物等配合するを以て主趣トス」とあるように、必ずしも活花ですべてを表現せずとも、掛軸や置物などを組み合わせて、トータルで花空間を作りあげればよい、との考え方なのです。

右:天袋の襖に俳句、活花の横に置物(達磨?)(『遠州流挿花淵源集 免許の巻』)

活花、達磨の置物。

活花、掛軸、香炉。

煎茶や遠州流は、明治という時代に花開いた文人文化だったのかもしれません。しかし、その後、煎茶や遠州流は急速に衰退します。最後の文人と言われた富岡鉄斎が亡くなったのは大正13年。そして、文人が生きる余地のない時代に入っていったのです。

ハンドルネーム、「遅生」(30代は、遅青)も大分褪せてきました。ここらで心機一転、改名!?

「眠石」もいいけど、やっぱり「一蛍」。いくばくもない命ながら、暗闇でほのかに光る(^.^)

ps.長々と祖父の花道具類をブログアップしてきましたが、今回で一応終わります。