今回の品は、弘化五年宝生勧進能番組(3日目)と勧進能興行場所全図、2点です。

別々に入手しました。

江戸時代、能は幕府の式楽とされ、主な能楽座は、幕府や大名の専属であったため、一般の人々が能を鑑賞できる機会は、非常に限られていました。その中で、勧進能とよばれる大規模な興業が行われ、多くの人々が一流演者の能を楽しみました。

勧進能とは、本来、寺社を建立する寄付を集めるためのものでした。しかし、江戸時代には、能役者が興行収入を得るためのものになりました。江戸の勧進能は幕府のうしろだてで行われたため、町人や大名に入場券が強制的に割り当てられたため、太夫は莫大な収入を得ることができました。大規模な勧進能は、ほぼ数十年に一度行われ、観世太夫が生涯に一度だけ許される一代能でありました。しかし、江戸後期、将軍家斉、家慶の強い庇護をうけた宝生座は繁栄し、幕末、観世座の独占していた勧進能を行いました。それが、弘化五年宝生勧進能です。結果的には、これが江戸最後の勧進能となりました。

この時の太夫は、15世宝生弥五郎友干 (ともゆき) で、弘化5 (1848) 年に 、大勧進能を催しました。

2月6日から5月13日にかけて、晴天時の15日間、多い日には5000人、延べ5万7000人もの人々が入場したといわれています。

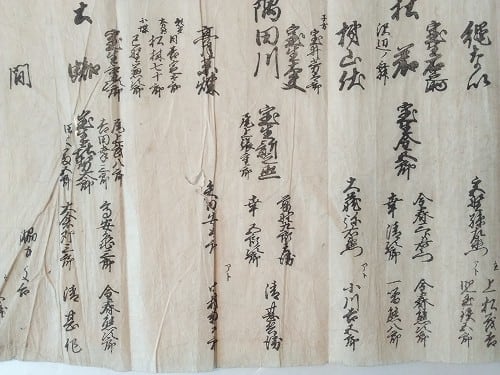

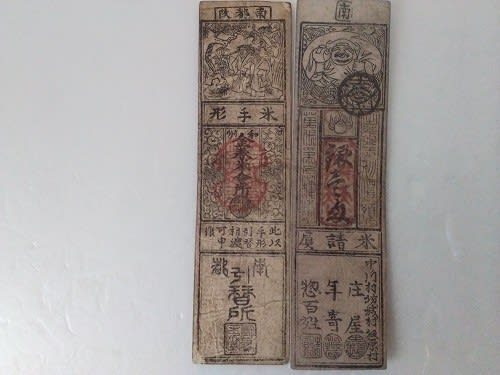

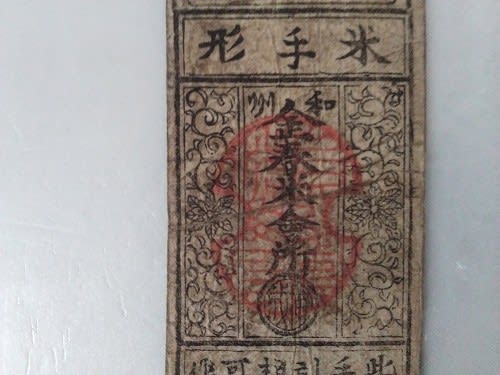

『弘化五年宝生勧進能番組(3日目)』

17.5 x 56.5 ㎝ 薄い和紙に、木版刷り。

正式には、「弘化五戊申年従二月於筋違橋御門外晴天十五日之間勧進能興行 三日目番組」。

宝生蔵版、文花堂

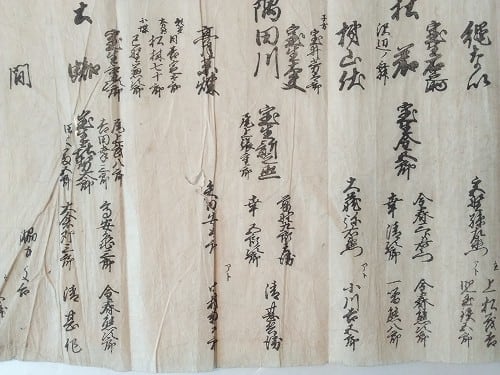

当時の能公演は、現在とは比較にならないほど多くの演目を、1日にこなしました。この3日目のプログラムでは、狂言を除いても、7つの能が演じられました。

翁、竹生嶋、八嶋、杜若、隅田川、土蜘蛛、猩々。

宝生太夫(知栄)が、竹生嶋と隅田川を演じています。

注目されるのは、杜若(小書、沢辺之舞)です。シテは、宝生石之助(太夫宝生友干の次男)、後に最後の宝生太夫となり、明治の三名人といわれた宝生九郎知栄です。この時、若干、12歳。幼少時から、卓越した技量であったことがわかります。

宝生九郎の謡いは、流麗にして気品にあふれ、舞台の品格の高さでは右に出るものはいなかったと言い伝わっています。

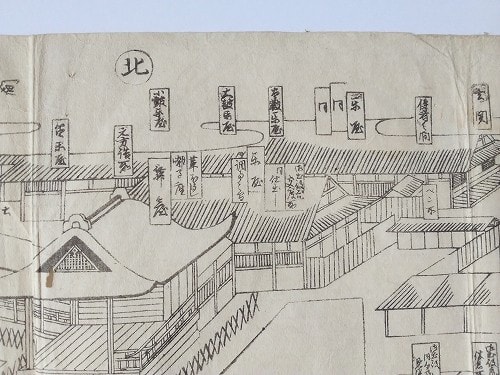

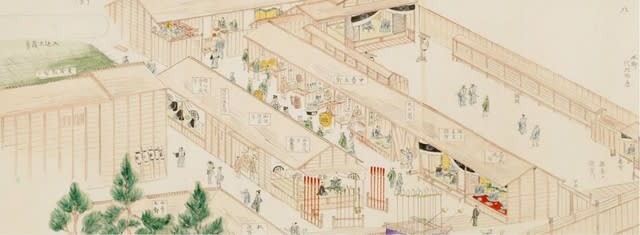

『弘化五年宝生勧進能興行場所全図』

39 x 52 ㎝、少し厚手の和紙に木版刷り。

場所は、神田筋違橋御門外(現在のJRお茶の水と秋葉原の間)の幕府の土地、二千四百坪、敷地の周囲は惣囲い(板製、高さ1丈5尺)が設けられ、外からは中が見えないようになっていました。内側には、舞台、楽屋、番所、売店など多くの建物が建てられました。舞台は江戸城内の能舞台を模した本格的なものでした。

入り口は、北東に、楽屋門、鼡木戸、南側に、大名門、下座敷門があり、身分などによって、入り口が分けられていました。各門の脇には、番所がありました。

東側の塀の長さは五三間以上という、非常に大規模な建築物でしたが、勧進能興行のための建物群であり、興業が終わると解体されました。

「弘化五戊申年従二月於筋違橋御門外晴天十五日之間勧進能興行 勧進能興行場所全圖」とあります。宝生蔵版、文花堂。

上の「弘化五戊申年従二月於筋違橋御門外晴天十五日之間勧進能興行 三日目番組」と同じ版元です。

江戸時代の勧進能は、建築学的に見ても興味深いものであり、学術雑誌に建築物としての分析がなされています(丸山奈己「江戸時代後期における一世一代勧進能興行場」日本建築学会計画系論文集、第77巻第673号、675-684, 2012)。本ブログで参考にさせていただきました。

また、弘化宝生勧進能の絵巻も残されています(法政大学能楽研究所デジタルライブラリー)。その中の絵図を以下に、適宜、挿入します。

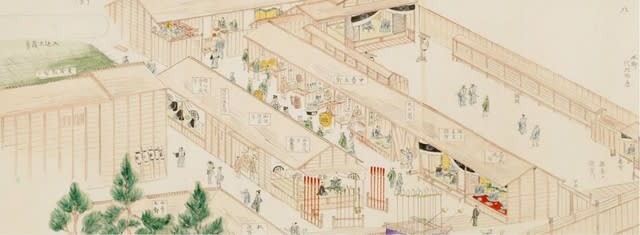

『弘化勧進能絵巻』(法政大学能楽研究所蔵)

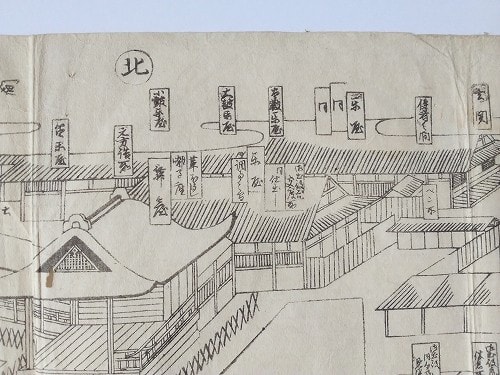

まず、『弘化五年宝生勧進能興行場所全図』の右上、北東の部分です。

北

南

もう少し拡大します。

絵巻。櫓台と鼡木戸付近

入り口は、3カ所あります。

一番上方(北)には、楽屋口があり、能楽師たちはここから出入りします。

少し南に、櫓の両側に鼡木戸が2か所あります。これが町人の入口です。くぐって入る狭い木戸です。

櫓の北側の鼡木戸を入るといろいろな建物が並んでいます。

畳場札役所、名主方詰所、大工鳶方詰所、中買五軒。

畳場札役所は、畳場(見物席)の入場券(畳札)の受け取り所です。勧進能担当の町名主や建物破損にそなえた職人の詰所もあるのです。

反対(南)側には、御出役衆番所、供之者扣所、御出役衆休息所、御出役同心衆見張所があります。

櫓の南側、もう一つの鼡木戸を入ると、まず札売場、入込札改所、そして売店があります。その横には、ベン所があります。このようなベン所は、敷地の南東と南西にもあります。また、楽屋関係の場所にも、2か所あります。ベン所は、全部で5カ所です。

2つの鼡木戸の間に設置された太鼓櫓。朝夕に太鼓が打たれました。

全体図の上右(北)中央よりの部分です。

演者関係の建物は、北側に、番所、腰掛、玄関、使者の間、楽屋、楽屋、楽屋、太鼓楽屋、大鼓楽屋、小鼓楽屋、元方詰所、笛楽屋・・と続きます。

その南に接して、御出役衆支度所、同仕出し、楽屋、調事之間、皮ほうじ(大鼓の皮を炙るための部屋)、囃子座、そして舞台があります。

全体図の中央部分です。

舞台は南向きで、その前に客席が広がっています。

客席は、畳場、入込場、桟敷と、大きく3つに分かれています。

畳場は前方の升席で130坪、入込場はその後方の仕切りのない大衆席で250坪、合わせて380坪ほどの広大なものでした。この場所には、雨障子などで簡易屋根が付けられ、採光と音響に配慮がなされていました。

桟敷は2階建てで、将軍、大名、武士、町奉行、町年寄などが利用しました。将軍席は設けられていましたが、家康をのぞいては、鑑賞に来た将軍はいなかったそうです。

全体図の北側中央部です。

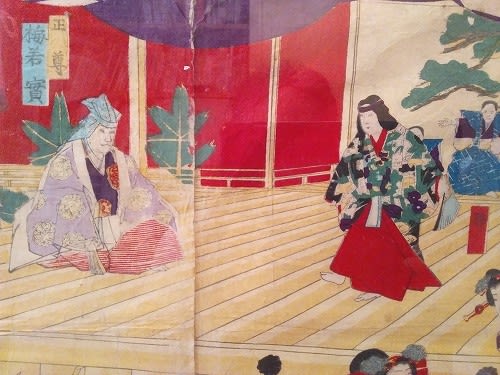

舞台、橋掛かり、鏡の間の配置は、現在の能舞台と同じです。

能舞台。鉢の木が演じられています。

全体図の左上(北西)の部分です。

舞台の北西にも、能演者関係の部屋が続いています。

鏡之間から、狂言楽屋、家元太鼓楽屋、家元小鼓楽屋、家元笛楽屋、脇楽屋と、狂言や囃子方の楽屋が続いています。

その南には、シテ、脇方関係の部屋があります。シテ楽屋、觸流衆詰所、太夫楽屋、面部屋、用部屋があります。その東には、御右筆衆、觸流衆、太夫桟敷、〇役者持などの部屋があります。右筆、觸流は、幕府の使者として、太夫への品や文を届ける役目をしていたと考えられます。

全体図の左下(南西)部です。

御大名門と下座敷門があり、脇にそれぞれ番所が付いています。大名は大名専用の門ですが、下座敷門は1万石以下の大名や藩士のための門でした。

勧進能は、江戸だけでなく、京都や大阪などでも行われました。しかし、規模の大きさだけでなく、大名(時に将軍も)や一般武士と町人とが同じ能舞台を観るという点で、江戸の勧進能は画期的なものでした。

明治維新で、一度は消滅しそうになった能ですが、その後、宝生九郎などの名人の活躍もあって、息を吹き返しました。

しかし、もう一つ重要なことがあります。それは、人々の間に、能の素養が培われていたことです。江戸時代、普段から、武士だけでなく、町人の間にも、謡いが広く嗜まれていたのです。

勧進能は、江戸の人々に、謡いだけでなく、能とはどういうものかを示す場でもあったわけです。

このような土壌があって、明治時代、かつてないほど、能が興隆したと思われます。