能画シリーズ、早くも10回目になりました。

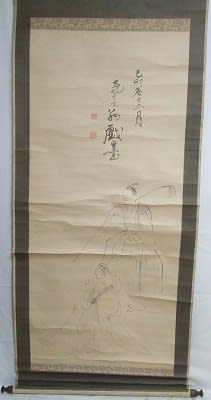

一区切りつける意味でも、らしい品を出さねば、ということで今回の品です。歌川国輝筆と伝えられる肉筆浮世絵です。

全体:69.6㎝ x 190.8㎝、本紙(絹本):60.5㎝ x 119.0㎝、江戸後期。

歌川国輝(うたがわくにてる):江戸後期の浮世絵師、歌川国貞門、文政-安政(1818-60)にかけて活躍。

この品はボロボロだったので、表具をし直しました。私としては、極めてまれな事です。当然、表具代にかけるよりは次の品を、となるわけですから、よほどのことが無い限り、掛軸は購入したママです(^^; まあ、それだけ、この絵のインパクトが大きかったのです。

大幅です。元の表具の裏に、「歌川国輝筆」と書かれていたので、今回の品は、「伝歌川国輝筆」としておきます。

海辺に、若い娘が二人が意味ありげに立っています。

視線の先には、小さな松の木。

松の木の上に印譜が押されていますが、歌川国輝のものかどうか、照合ができていません。

着物の模様や、

波の描き方も、

本格的です。実力派絵師の力作ですね。

海辺のはるかかなた、水平線の向こうに

太陽が顔を出しています。

若い二人の娘、松の木、白々と明ける海辺・・・・これはもう、明らかに能『松風』です。能画としてはAタイプ、『松風』で演じられる情景を想像して描いています。しかも、『松風』のクライマックス、在原行平の寵愛を受けた松風が、恋しさのあまり、松の木に行平の面影を重ねて、舞い狂おうとしている場面です。

しかし、

村雨とおぼしき娘は箒を持ち、

松風は、熊手を持っているではありませんか(少し着古した袴の市松模様にも何か意味がありそう)。

これでは、『高砂』の姥と尉!

いったいどういうこと!? この絵の主題は、『松風』?、それとも『高砂』?

まず、若い娘二人が、姥と尉に扮する必要はないでしょう。何よりも、二人の形相が、尋常ではありません。『高砂』の天下泰平とはほど遠い。やはり、この絵は『松風』と考えるのが妥当です。じゃあ、高砂の小道具、熊手と箒は何のため?疑問はつのるばかりです。

とりあえず、この絵のタイトルを『高砂の松風』としました(^^;

実は、今回の浮世絵と同じような絵を他にも見たことがあります。江戸後期には、『高砂』と『松風』をパロディ調にアレンジした戯作が作られたのでしょうか。

さて、今回の絵画の最大の見どころは、松風、村雨の表情です。

人の顔をしていますが、どこかこの世の人でないような雰囲気が漂っています。

松風は、松の木を行平と見て、懐かしさのあまり駆け寄ろうとします。

「あらうれしやあれに行平の御立ちあるが。松風と召されさむらふぞやいで参らう。」

思いつめて、狂わんとする松風。

その姉を、妹、村雨は諫めます。

「あさましやその御心故にこそ。執心の罪にも沈み給へ。娑婆にての妄執をなほ忘れ給はぬぞや。あれは松にてこそ候へ。行平は御入りもさむらはぬものを。」

しかし、諫める村雨の表情にも複雑な様相が。

実は、松風、村雨の二人は、ともに、行平の寵愛を受けていたのです。いわば三角関係。姉妹ではあっても、ライバルです。そんな村雨の心情が読み取れそうです。

能『砧』では、何年も夫を待ちわびる妻の所(九州)へ、京都の夫からの文を届ける若い女が出てきます。

このような設定をさらりと世阿弥は行います。

『松風』、『砧』、いずれの能においても、三角関係についての展開は全くありません。作者は、舞台を観る我々観客の側に委ねているのですね。