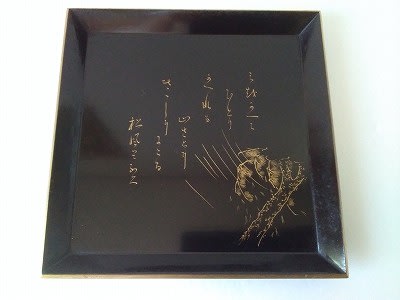

源氏物語『野分』の和歌と絵が刻まれた沈金四方盆です。

21.5 x 21.5㎝、高2.3㎝。明治―戦前。

沈金技法で、和歌と絵が刻まれています。

風さわき

むら雲

まよふ

ゆふ

わすれる へにも

まなく

わすられぬ

きみ

「風さわぎ むら雲まがふ 夕べにも わするる間なく わすられぬ君」

小川の畔に、菊と女郎花と思われる花が咲いています。

この和歌は、源氏物語第28帖『野分』で詠まれた歌です。

第28帖は、源氏の次男、夕霧をめぐる女性たちの物語です。登場する女性は、紫の上、玉鬘、雲井雁、花散里、明石の姫君などです。

夕霧、15歳の初秋、野分(台風)が来襲します。大風がおさまった後、夕霧は、各所をお見舞いに訪れます。帰ってから、夕霧は、相思相愛であった雲井雁に和歌を贈ります。

「風さわぎ むら雲まがふ 夕べにも わするる間なく わすられぬ君」

(風が吹き荒れ、雲が乱れ迷うほどの夕べでしたが、片時もあなたのことを忘れることはありませんでした)

これほどまでに貴方のことを思っているのですよと、雲井の雁に熱い思いを語りかける歌です。

でも、「わすられぬ君」とは、雲井雁ではなく、実は、継母、紫の上をさしていると思われます。なぜなら、大風の後、見舞いで訪れた時、紫の上の姿をちらっと見て、夕霧の心は大きく揺り動かされました。以来、紫の上のことで頭がいっぱいだったからです(^^;

源氏絵「野分」、21.9 x 25.8㎝。江戸中期。

盆の絵は、女郎花と菊で、秋の情景を表しています。が、野分とは直接の関係はありません。

一方、この源氏絵では、女性が一人、嵐が去った後の荒れた庭を眺めています。草々はなぎ倒され、垣根も倒れています。

この女性が誰かは不明です。私としては、紫の上と思いたい(^.^)

源氏物語和歌シリーズの盆も、今回の『野分』が最後です。

これで、10枚の源氏盆のブログアップが済みました。

第4帖『夕顔』「寄りてこそ・・」 能『半蔀』『小督』『楊貴妃』

第7帖『紅葉賀』「立ち舞うべくも・・」 能『船弁慶』

第10帖『賢木』「神垣は・・」 能『野宮』

第18帖『松風』「身を変えて・・」

第22帖『玉葛』「恋わたる・・」 能『玉鬘』

第28帖「野分」「風さわぎ・・」

第37帖『横笛』「横笛の・・」 能『落葉』

第44帖『竹河』「竹河の・・」

第48帖「早蕨」「この春は・・」

第49帖『宿木』「宿り木と・・」

これらの四方盆は、源氏物語の和歌と絵を沈金で描いたものです。能や謡曲を意識して作られた物ではありません。にもかかわらず、半数の品が、能と関係していました。能、謡曲が、源氏物語のような古典を取りこんで作られていることがよくわかります。