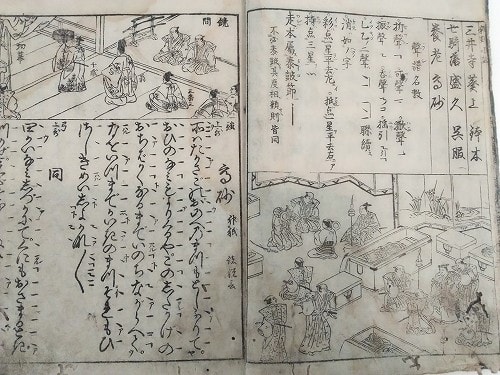

今回の小謡集は、写本『新版 小うたひ 百番 下掛り 全』です。

これまで取り上げてきた小謡集の中では、とりわけ地味な本ですが、ひょっとすると、今後、大化けする品になるかも知れません。その理由は最後に。

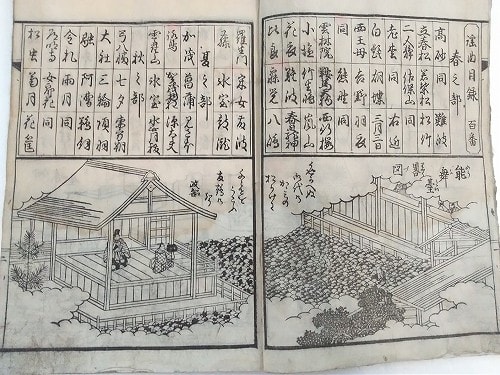

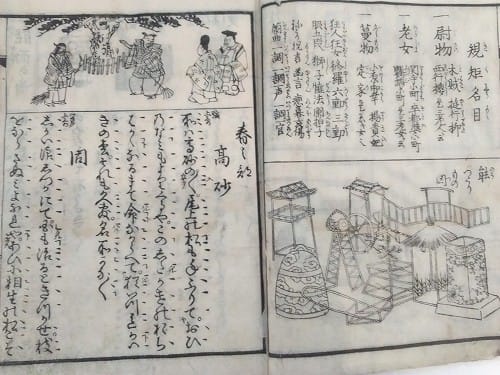

『新版 小うたひ 百番 下掛り 全』

元版、天保十四(1843)年、書林 南都 中西藤七郎、37丁。

誰かが書写した小謡本です。江戸時代、謡本を一曲まるまる写した物は時々目にしますが、小謡集の写本は稀です。

この小謡集も、先回の『童子小うたひ』と同様、上欄は無く、本文のみです。時代が下がると、教養的な部分は含まれなくなるのでしょうか。おそらく、その流れは以降ずっと続いていているのでしょう。明治以降、現在に至るまで、小謡集のほとんどに、小謡い以外の記述はみられません。

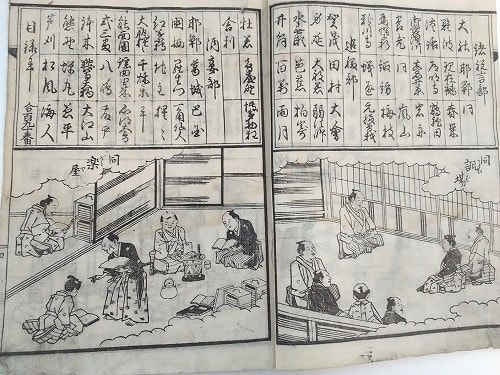

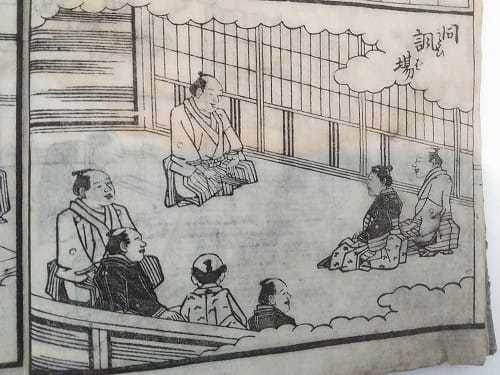

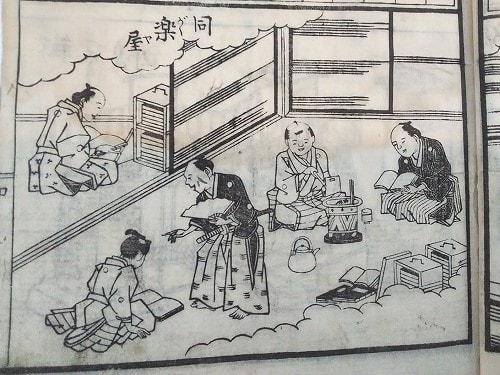

謡いの源流の記述に続いて、謡曲本の記号について説明があります。

目録には、春夏秋冬雑の順に小謡いが並んでいます。小謡百番目録とある通り、きっちりと百番の小謡いが載っています。過大広告ではありません(^.^)

これまで紹介した小謡集と同様、『高砂』から始まります。

先回のブログにならって整理すると、この本の『高砂』の小謡いは、Ⓒ「高砂や・・」を含まない、ⒶⒷ形です。

ほとんどの謡本や小謡本が、京都、大阪で出版されたのに対して、この本は、めずらしく、奈良での発行です。

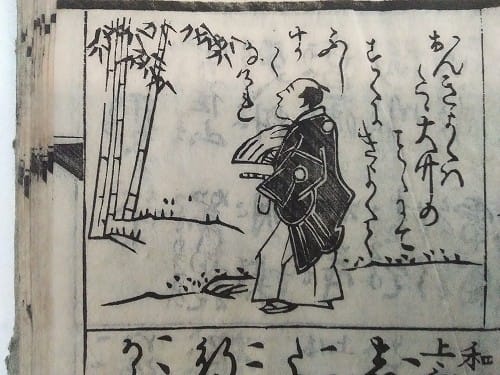

それにしても、最後の頁に書かれた奇妙なものは何でしょうか。絵のようにも書のようにも、妖怪にも見えます(^^;

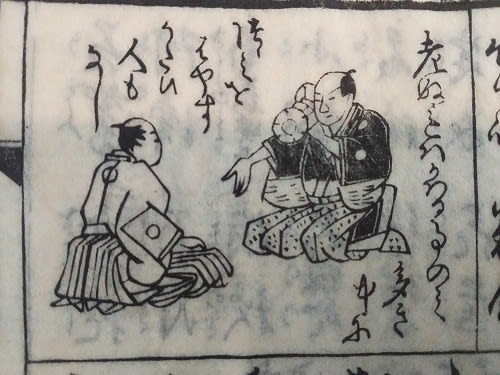

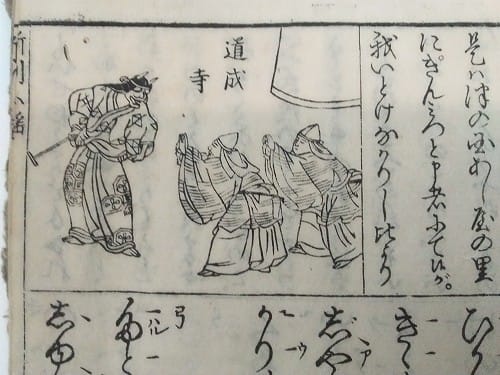

この本で、非常に興味深いのは、『鉢の木』です(下写真、最後4行から下々写真、最初1行まで)。

冬 はちの木

松はもとより けふりにて たききとな

るもことハりや きりくべて今と(は?) みかき

もり 衛士のたく火ハおためなり よく

よりてあたり給へや

これは、よく知られている謡曲『鉢の木』の小謡いで、「薪の段」と名称がつけられている人気曲です。

謡われているのは、厳寒の雪の中、旅僧に身をやつした北条時頼をあばら家に迎え入れた佐野常世が、暖をとるべく、大切に育ててきた梅、松、桜を切って、燃やす場面です。

「松ハもとより烟(けむり)にて。薪となるもことわりや切りくべて今ぞ御垣守。衛士の焚く火ハおためなりよく寄りてあたり給へや」

先のブログでも取り上げましたが、この詞章が、江戸時代中後期以降、変更されました。

「松ハもとより常盤にて。薪となるもことわりや切りくべて今ぞ御垣守。衛士の焚く火ハおためなりよく寄りてあたり給へや」

徳川の松平氏の松を薪にして燃やしてしまうのはいかがかという理由です。

これは、かざし詞といわれるものです。

しかし、このかざし詞がいつから始まったのか、一度に変更されたのか、能楽五座で事情は異なっていたのかなど、わからないことが多くあります。

今回の小謡集の『鉢の木』は、変更される前、世阿弥作の原曲通りです。

幕末に近い天保年間に出された本です。この頃には、ほとんどの謡本や小謡集では、変更された謡いを載せています。

その中で、原型のままの謡いを載せた本が出版されていたのです。

この出版の謎を、南都、奈良を手掛かりに推察してみます。

奈良は、金剛流発祥の地であり、爾来、同流派は、法隆寺や興福寺をはじめ、奈良の地と深い関係にありました。

観世流から始まった『鉢の木』の変更ですが、他の流派がすぐに同調したなかで、強く抵抗したのが金剛流だと言われています。

金剛流は、江戸時代、独自の謡本を発行しなかったようです。それだけに、いっそう、世阿弥の詞章を大切にしていたのでしょう。

金剛流の影響が強かった奈良だからこそ、このような小謡本が発行できたのではないでしょうか。

『鉢の木』の松云々の変更は、能楽のかざし詞の代表です。戦中から戦後にかけて、観世流が元の詞章にもどし、他の流派も続きましたが、宝生流では、現在も変更されたままの歌詞でうたわれています。

能楽史上類まれなこの事件については、手持ちの謡本、資料などをすべて検討して、江戸から明治、現在までの流れを、後のブログにまとめたいと思います。