漆器などの木物のブログが続きましたので、漆器はいったん中断して、書を紹介していきたいと思います。

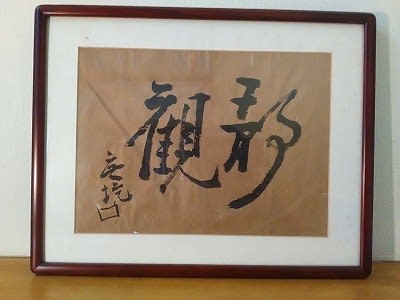

まず今回は、北大路魯山人の書『静観』です。

本紙:30.4㎝x41.5㎝。戦前(?)。

【北大路魯山人】明治16年(1883)~昭和34年(1959)。本名、房次郎。号に、無境・夢境・魯卿など。

書家、篆刻家、陶芸家、画家、料理家、美食家など、様々な貌をもっていますが、いずれもが、魯山人独特の世界を造り出しています。

一般には、多種多彩な陶磁器や数多くのエピソードで語られる陶芸家、美食家・料理家として有名ですが、初期にめざめた書や篆刻に魯山人芸術の神髄を見ることができると思います。

「心静かに物事を見守り、その奥に隠された真実を見出すこと」を理想としていたのでしょう。でも、結局その理想は、追えば追うほど遠ざかっていくものであったに違いありません。

故玩館の玄関を入ったところに、この『静観』は掛かっています。

しかし、故玩館主人も、「静観」の境地とは程遠いところをウロウロしていて、理想は遠ざかっていくばかりであります(^.^)

:

: