能管、「鞨鼓」が上がりました。

「鞨鼓」自体は、かなり前に練習が済んでいたのですが、上級編として、差し指を駆使した修飾バージョンに挑んだわけです。

やはり、相当難しく、細かな点はクリアーできていませんが、一応合格という事になりました(^^;)

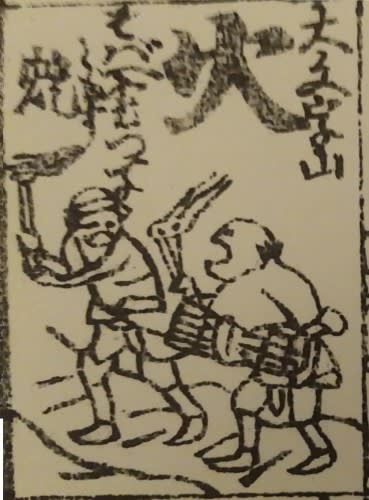

鞨鼓は、能で用いられる舞いの一種です。主に、能管、小鼓、大鼓で演奏される軽快な曲です。旅芸人などが、鞨鼓とよばれる小さな太鼓を腰につけ、両手にバチを持って、舞い、踊る時に演奏されます。能の演目では、放下僧、自然居士、花月、望月などです。

能 『放下僧』 河鍋暁翠筆

下野国の小次郎と兄は、父の仇、信俊を打つため、放下に身をやつして旅に出て、瀬戸、三島明神で敵に遭遇した。兄は、はやる弟を抑えて、鞨鼓を舞い、相手の油断に乗じて本懐をとげる。

放下とは、当時流行していた大道芸で、鞨鼓を打ちながら、軽業的な曲芸などを披露して、人々の人気を得ていたといわれています。

ちなみに、小鼓は、左手で右肩に掛け(正確には右鎖骨付近にあてがい)、右手で下から上へ打つという楽器です。重力に逆らって打つ、世界で唯一の打楽器なのです。この異例の打法がどのようにして誕生したかは定かではありません。放下のような中世の大道芸人が鞨鼓を曲芸の様に打っていて、そこから下から上へ向かって打つ小鼓の様式がうまれたのではないか、ともいわれています。

楽器【鞨鼓】

現在、鞨鼓と呼ばれる唯一の楽器は、雅楽で用いられる打楽器です。

鞨鼓(雅楽用、故玩館蔵)

二本のバチで、雅楽の基本リズムを打ちます。非常に重く、手で持って演奏することはできません。華麗な装飾が施されています。大きな音は出ません。

能の鞨鼓が舞われる時の鞨鼓は、雅楽の鞨鼓よりはるかに小型で軽量の鼓です。角兵衛獅子、越後獅子で使われる小さな鼓に近い物です。能の舞台では、演者が腰につける鞨鼓は、小さな軽い作り物(下図)で、音はでません。

これはー

これはー ・・・・・初のギブアップか

・・・・・初のギブアップか