先回に続いて、骨董関係資料の整理です。

作者の落款や印譜を集めたもので、古い書画などを鑑定するとき、ぜひとも必要となります。

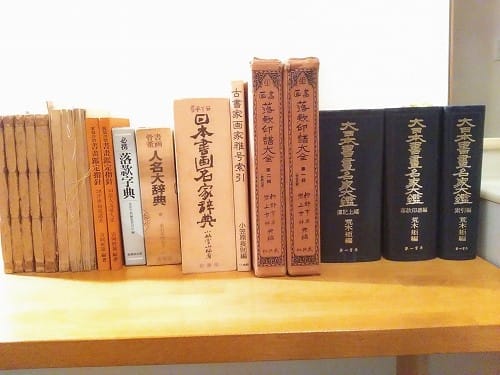

新旧とりまぜて、いろいろあります。

巷の骨董屋さんの店先に置いてあるのが、このタイプ。

荒木矩編『大日本書画名家大鑑』昭和50年、第一書房

ものすごく分厚い本が3巻。

多数の作者の落款、花押、印譜などが載っています。

問題は、印譜などが必ずしも正確でないことです(^^;

上の写真のなかでは、一番古い本で、祖父の使っていた物。

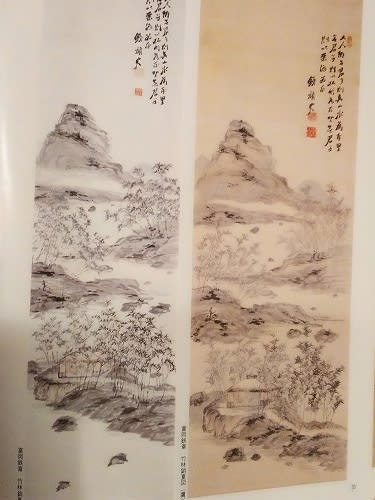

古筆了悦、狩野素川『本朝 画家落款印譜』大倉書店、明治27年

和紙に木版印刷です。

個々の作者の印譜の種類が少なすぎます。

が、メジャーでない人の印譜もあるので、役に立つこともあります。

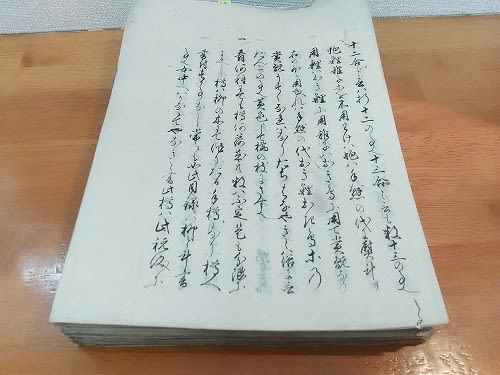

次も祖父の物です。

杉原子幸『日本 書画落款印譜』松山堂書店、大正4年

上の物と同様の印譜集ですが5巻ですから、かなりの数の印譜が載っています。

これは、時々使います。

この様に、落款印譜集は様々ですが、

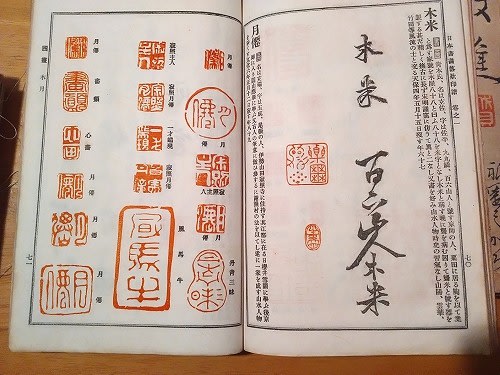

私がもっぱら使っているのは、これ。

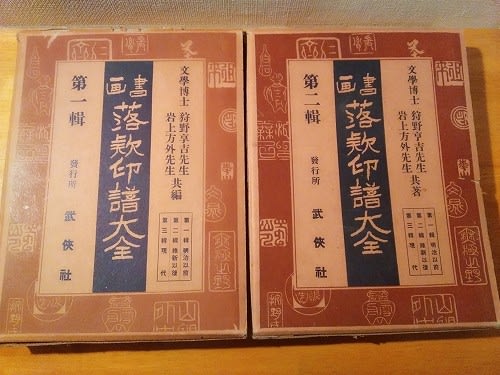

井上方外、狩野亮吉『書画 落款印譜大全』武侠社、昭和6年

外箱から取り出すと、

使い過ぎて、ボロボロです。

表紙はどこかへ行ってしまいました。

池大雅の妻、玉瀾も載っています。

この本の最大の特徴は、落款や印譜が、すべて現物からの写真だということです。

この手の本に載っている落款や印譜は、現在でも印刷が普通ですから、この本は、画期的なものです。

膨大な資料を収集し、写真にとるのは大変な仕事です。

ただ、これほどの本でも、うーんと首を傾げる点があります。

現在、人気沸騰中の伊藤若冲ですが、彼の墨絵に最も一般的な藤汝鈞印と若冲居士印が載っていません。

特に、若冲居士の丸印は、3時、9時過ぎの位置に欠けがあり、後期若冲の水墨画鑑定の際に有力な手がかりとなります。どうして載っていないのか、わかりません。

いくつかの要望点はあるのですが、今の所、これ以上の落款、印譜集はないと思います。

昨今、各地の美術館で企画展がもたれると、たいてい、図録が編まれ発行されます。図録に落款や印譜が収録されている場合、出展品の写真によることが普通になっています。

このように、井上方外、狩野亮吉『書画 落款印譜大全』は、現在の美術展資料の方向性を先取りした、画期的な物であったのです。

なお、狩野亮吉は、江戸の思想家、安藤昌益を発掘した明治の学者として知られています。京都帝国大学総長を退いた後は、東北帝国大学総長に推されたり、皇太子(後の昭和天皇)の教育掛に推されたりしましたが、自分は危険人物であるとして、頑なに固辞しました。漱石の友人でありながら、「書画鑑定並びに著述業」により生計をたて、毎日、自分の性器をながめながら、春画研究に没頭したといいます。

京大変人列伝を書くならば、まず最初に来るべき人物だと思います。

明治の学者は偉大ですね(^.^)