故玩館の隅にころがっていた水差しです。

少し古い品です。どうしてウチにあるのかわかりません。

最大径 11.8㎝、底径 9.5㎝、高 13.7㎝。明治?

底に、「東堂」(「東雲」?)の印銘があります。

高取焼に特有の釉薬が美しい。

しかし、土は、典型的な高取焼の土色(薄褐色)とは少し異なります。

すわ、新物か!?・・・・しかし、そうでもないようです。

内側の底には、目跡が5つあります。内側に別の器を入れて焼いた跡です。燃料の薪が貴重であった古い備前焼や美濃焼では、まま見られます。しかし、比較的新しい今回の品のような陶磁器では、例をみません。

ひょっとしたら、内底の目跡は、一生懸命に古陶磁を演出したものかもしれませんね(^.^)

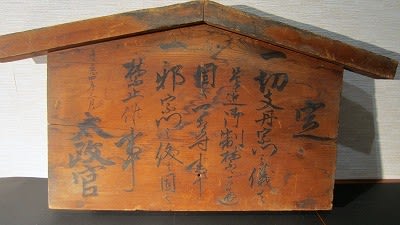

蓋も少し歪みのある菱形です。木の塗りからすると、100年近くは経っています。このような手間のかかる物をわざわざ設える日本人の美意識は、なかなかのものですね。

内側目跡による古陶磁の演出が本当だとすれば、立派な木蓋を備えて必死に茶陶であろうとするこの品に、何とも言えない親近感をおぼえる私です(^.^)