泥棒はどっち?高札

小さな板(約40x30㎝)が、一本の棒(長さ70㎝、巾4㎝、厚さ1.2㎝)に取り付けられています。この棒を地面に突き立てて、警告札として用いたのでしょう。

いかにも、時代劇に出てきそうな雰囲気で、典型的な高札だなと思う人も多いと思います。

しかし、江戸時代、高札は、地面に挿すのではなく、村々に設置された高札場に掲げるのが常でした。その理由は、目線より高く掲げて、多くの人が読めるようにすること、また、高い位置に掲げて権威付けをする必要があったからです。それに、高札板は一般に堅く重いので、棒一本で支えるには無理があります。

しかし、この高札は、例外的に、地面に突き刺して用いられた物です。棒も板もオリジナル。かなりボロボロですが、原型を保っています。

厚さ1㎝の薄い板にもかかわらずほぞを彫り、この棒を蟻仕口で嵌め込んであります。挿し棒が、裏木の役目も果たしているのです。その効果は絶大で、板木は大きく2つに割れ、隙間が1㎝以上開いていますが、バラバラにはなっていません。

覚

一此柿一切取申間

敷候、若手出し候者

有之候ハバ、直様番人

相渡し申候、此段相心得

可申候以上

天保八年

酉八月日

覚

一この柿を、一切とってはならない。

もし、手出しする者があれば、

直ちに番人に渡す。

このことをよく心得ておくように、以上。

天保八年

酉八月日

表題と年月日を書いて、高札の体裁を整えてはいるものの、発給主体が書かれていません。内容からしても、まったく私的な札です。柿畑の所有者が書き、立てたに違いありません。

しかし、柿を盗もうとする人間が、この札を読むでしょうか。

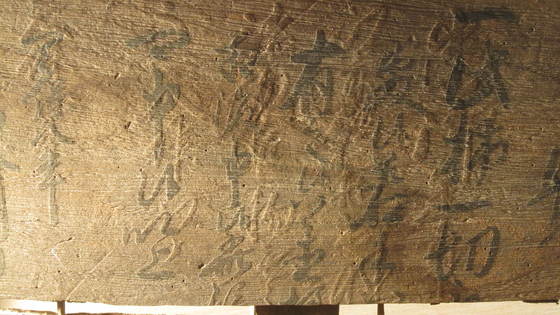

例によって、横から強力ライトをあて、木札の表面をよく見ると、あちこちにわずかに浮き彫りなった部分があります。下に何かが書かれていた痕跡が・・・・・・・・・。

この板は、以前、別の目的で使われていたのです。

「覚」の墨書きの下には、「定」の文字が浮き出ていて、

発給者の位置に、かすかに「南方村」と読める部分があります。

しかも、柿盗人に対する警告文よりも、由緒正しい書体で書かれています。

下に書かれていたのが、本来の高札で、柿の木の所有者は、それを寸借して、柿盗人に対する警告札をつくり、自分の畑に立てたと推測されるのです。

泥棒はどっち?

柿盗人警告の表題が、恒久法の「定」ではなく、一時的なきまりである「覚」となっているのは、せめてもの良心でしょうか。

小さな、みすぼらしい高札。

珍品中の珍品、笑えます。

これだから、ガラクタ漁り病から抜けられません。