今回も、しつこく、桜の絵です。

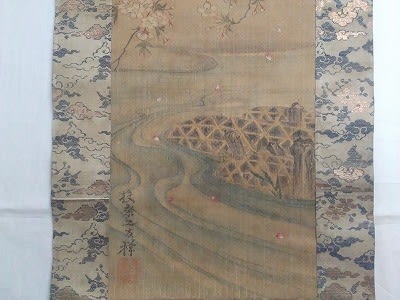

日本画家、堂本印象の『長良川之春』です。

全体:47.5㎝x184.0㎝、本紙(絹本) 35.4㎝x98.8㎝。戦前。

堂本印象は、大正から昭和にかけて活躍した芸術家です。

【堂本印象】明治三四(1891)年ー昭和五十(1975)年。京都市生れ。華麗な色彩の伝統的日本画で名声を得るも、抽象画、さらには、陶芸、染色、彫刻などへも挑戦し、幅広く活躍した。芸術院会員、文化勲章受章。

ぼやーっと霞んだ桜景色の真ん中を長良川が流れています。

箱書きには、『長良川之春』とあります。箱の状態から推察して、戦前の作でしょう。

山に点在する桜。

川辺の桜。

落款や印章から、どうやら大丈夫な品のようです(^.^)

「印象」の横に書かれているのは「乾山布意」?

絵をよく見ると、中央に小さく橋(3㎝ほど)が描かれているのがわかります。

いかにも長良川らしい風景です。

岐阜市から南に山はありません。また、上流部は案外開けていて、急峻な山に沿った流れは少ないです。

ですから、この絵に描かれた場所は、岐阜市から関、美濃市にかけて、長良川中流域のどこかだろうと思われます。

実は、私はかなり以前に、長良川を、河口(伊勢湾)から源流まで、遡行(166㎞)しました。渓流釣り名人、山本素石や釣雑誌の編集長たちと同行して、最後の清流といわれた流れの端から端までを見ておきたいと思ったからです。山本素石はツチノコ騒動の仕掛人だったのですが、加熱するブームに嫌気がさし、奥深い渓流で、テンカラを振っていました。丁度その頃、長良川の河口に堰を建設する計画が持ち上がり、激しい反対運動が起こっていました。

長良川は一般に思われているよりも、ずっと穏やかな川です。濃尾平野のほぼ中央部を北から南へ流れているので、東の木曽川や西の揖斐川に較べて土地の傾斜が小さく、濃尾三大河川のなかで唯一ダムが建設されておらず、本来の水質と生態系を保ってきました。しかし、河口に堰という名のダムが造られると、流れは寸断され、生き物が上流、下流を自由に行き来できなくなってしまいます。流れや河辺の光景も変わってしまう・・・・とにかく、自分の足と目を使って、自然河川を体感しておこう、との旅でした。

今回の日本画に描かれたような風景は、長良川を遡行してみると、中流域で普通に見られます。

それだけに、この場所を特定するのは難しい。

それでも、橋の数は限られていますから、いつか気力を振り絞り、もう一度長良川を歩いてみようと思っています。

ps. 1965年(昭和40年)、工業用水確保を目的として長良川河口堰計画が立案されたが、水需要増加が見込めないため、目的文言を、治水、利水に変更して強行着工され、1994年(平成6年)完成した不要な公共工事の典型。巨額の利権をめぐって、政治家、業者、御用学者などが暗躍する構図は、オリンピック、万博に引き継がれている。