ハーバード大学

先のブログで、ボストン市内にあるハーバード・メディカルスクールを紹介しましたが、ハーバード大学の本体は、隣のケンブリッジ市にあります。

白いチャペルのあるハーバードヤードを中心に、その周辺には大学の様々な建物が配置されています。

Library

ハーバード大学には、70以上もの図書館があります。大学図書館では、世界最大と言われています。ハーバード図書館群の中心となるのが、ハーバードヤードの端に位置する、このWidener Libraryです。

ハーバード大学の構内は、日中、観光客も含め、人々であふれています。Harvard Coopで土産品を買うのも良いですが、大学の雰囲気を味わうなら、人の少ない早朝の訪問がおすすめです。

ほとんど誰もいない広大なハーバードヤードの芝生には、木立からリスが降りてきて、盛んに遊んでいます。大学の建物に囲まれた緑の広場の中にぽつんといると、毎日の生活ではなかなか味わえない気分にひたることができます。

ハーバード大学の美術館、博物館

ハーバード大学には、多くの美術館、博物館があります。教室が保有しているコレクションなども含めれば、20を越えるのではないでしょうか。

近年、大学の機構改革がすすみ、それらは整理、統合されつつあります。外部向けには、ハーバード美術館とハーバード博物館として整備がすすんでいます。それに伴い、訪れる人も急増しています。

かつてのように、他に誰もいない部屋のなかで、自分ひとり、名画や貴重な資料に囲まれている・・・そんな贅沢は望めなくなってきています。

ハーバード美術館

ハーバード大学には、フォッグ美術館、ブッシュ・ライジンガー美術館、アーサー・M・サックラー美術館(the Fogg Museum, Busch-Reisinger Museum, Arthur M. Sackler Museum)の3つの主要な美術館があります。フォッグ美術館を中心に、これらを統合し、長い工事の末、2014年に、ハーバード美術館が誕生しました。その名称も、Harvard Art Museumsと複数形であり、一つの建物に統合されたとはいえ、3つの美術館はそれなりの独立性を保っています。

赤煉瓦部分が、かつてのFogg Museum の建物

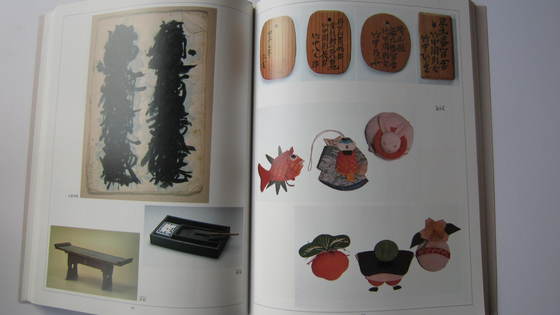

ハーバード美術館は、3つの性格の異なる美術館のコレクションを母体にしているため、美術館には、非常に幅広い美術品が収蔵されています。日本の美術品もあります。

フォッグ美術館は、1985年に建設され、中世から現在までの西洋絵画、彫刻、装飾芸術、写真、版画、そしてデッサンの所蔵で有名です。

ブッシュ - ライシンガー美術館は、1903年に設立され、ドイツ語圏ヨーロッパ諸国の芸術に焦点を当てた美術館です。

アーサー・M・サックラー美術館は、1985年に設立された新しい美術館で、アジア、中東、地中海地域の芸術品を多く所蔵しています。

現在は、ハーバード美術館の正門となっている

実は、私は、当初、フォッグ美術館の隣の大学アパートに住んでいました。結構年期の入った部屋で、ゴキブリなぞもゴソゴソいました。

フォッグ美術館へは、毎日のように立ち寄り、中世宗教画や印象派の絵を独り占めにして楽しんだ後、誰もいないルネッサンス様式の回廊に囲まれた中庭で、ボーッと過ごしていたものです。が、改装後は、中庭も近代的な展示スペースとなり、人であふれています。

(フォッグ美術館の南隣り、私の部屋は4階)

ハーバード博物館

ハーバード大学には、多くの博物館があります。そのうちで、規模の大きなものは、植物博物館、鉱物学地質学博物館、比較動物学博物館(Botanical Museum, Mineralogical and Geological Museum, Museum of Comparative Zoology)、ピーボディ考古学民俗学博物館( Peabody Museum of Archaeology and Ethnology)の4つです。

このうち、自然科学系の3つの博物館を、ハーバード自然誌博物館(Harvard Museum of Natural History、文字通りには自然史博物館ですが、内容からすれば自然誌博物館の日本語が妥当)と呼んでいます。ピーボディ考古学民俗学博物館も同じ場所にあるので、4博物館を合わせて、ハーバード博物館と呼ぶこともあります。

ハーバード自然誌博物館

植物博物館は、500万にもおよぶ世界最大級の植物標本やガラス細工の美しい植物模型(グラスフラワーズ)で有名です。

鉱物学地質学博物館は、地球上のほとんどすべての鉱物標本を所蔵しています。

比較動物学博物館では、動物や鳥の剥製、魚・虫の標本、恐竜の骨や化石が展示されています。

大学の積極的な情報発信により、近年、来館者が急増しています。が、それでも、趣のある古い建物の中で、世界最大級のコレクション類をゆっくりと鑑賞することができます。

ピーボディ考古学民俗学博物館

ピーボディ考古学民族学博物館は1866年に設立されたアメリカ最古の人類学博物館です。この博物館の設立は、セイラムのピーボディ博物館と同じく、ジョージ・ピーボディの出資によります。アメリカを中心に、世界各地の民俗学的資料が120万点、所蔵されています。

自然誌博物館に隣接した建物ですが、内部はつながっています。