以前、故玩館の座敷を紹介しました。

故玩館をオープンして間もない頃。

現在の様子。

さて、ここで問題です。

二つの写真で、大きく異なるのはどこでしょう?

「床のガラクタ類が多くなっている!」

ハズレです。

当たり前すぎて、問題になりません(^^;

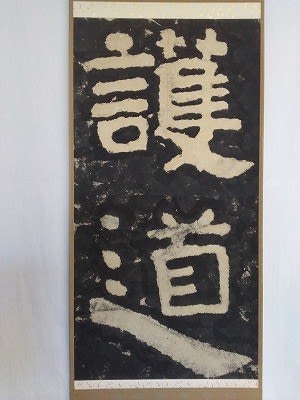

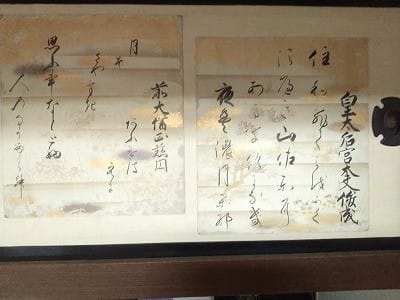

正解は、「左上の天袋」です。

白紙であったのが、何やら和歌のような書が・・・

5枚、貼られています。

天袋が白では淋しいので、ずっと以前に入手した和歌色紙を自分で貼りました(^^;

品物は、分厚い和紙に包まれていました。

その中には、5枚の和歌色紙とともに、極めが入っていました。

古筆鑑定家、大倉好斎(1795-1862)の極め(文政十二年)です。

いわゆる折り紙ですね。折り紙は折形に包まれています。

新六歌仙のうちの五人、慈円、俊成、西行、定家、家隆の和歌をしたためた人々(中山殿篤親卿以下5人)の名が記されています。

前大納言 中山篤親(なかやまあつちか、明暦二(1656)年-享保元(1716)年)

江戸時代前期、中期の公卿。

中納言 東圓基長(ひがしぞの もとなが、延宝三(1675)年ー享保十三年(1728)年)

江戸時代中期の公卿。別名、基雅。

宰相 六条有藤(ろくじょう ありふじ、寛文十二(1672)ね-享保十四(1729)年)

江戸時代中期の公卿、歌人。

前大納言 姉小路公量(あねこうじきみかず、慶安四(1651)年ー享保八(1723)年)

江戸時代前期、中期の公卿。

二品道仁(にほんみちひと、元禄二(1689)年-享保十八(1733)年)梶井宮道仁親王。

江戸時代中期の親王。二品 (にほん)とは、一品から四品まである親王の位(四等級)のうち、第二等の位階。

もう一枚、大判の折り紙が付いていました。

これによると、元々は6人分の和歌色紙だったらしい。

残念ながら、文政12年の段階で、後京極良経の和歌色紙(右大臣二条網平筆)は失われていたようです。

白紙の天袋に5枚の色紙を貼り込むのは、素人には大変難しいものでした。とにかく、レイアウトが単調では味気ない。そこで、和歌色紙(18.5x21.0㎝)以外に、別途入手した料紙(17.5x20.0㎝)を交えて貼り込みました。

その結果です。うーん、イマイチです。が、しょせんは素人、こんなものかとも(^.^)

五歌仙の和歌です。

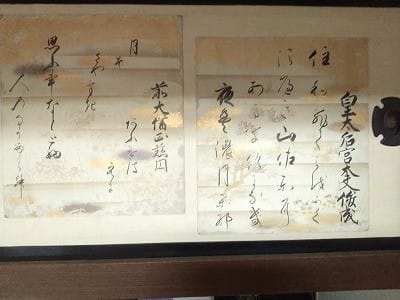

皇太后宮太夫 俊成

住わひてミをかく

すへき山さとに

あまりくまなき

夜半の月かな (中納言 東圓基長筆)

住みわびて身を隠すべき山里に

あまり隈なき夜半の月かな

前大僧正 慈円

月

そ あふけは

さや 空に

けき

思ふ事なととふ

人のなかるらむ (前大納言 中山篤親筆)

思ふことなど問ふ人のなかるらむ

仰げば空に月ぞさやけき

前中納言 定家

駒とめてそて

うちはらふかけも

なしさのヽ

わたりの雪の

ゆふくれ (前大納言 姉小路公量筆)

駒とめて袖うち払ふかげもなし

佐野のわたりの雪の夕暮れ

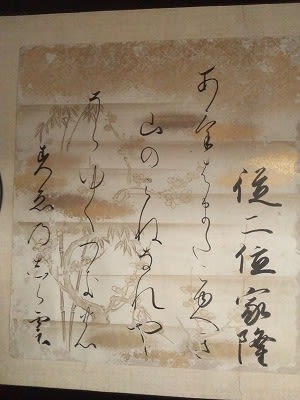

西行法師

おしなへてはなの

さかりになりにけり

山のはことにかゝる

しらくも (宰相 六条有藤筆)

おしなべて花の盛りになりにけり

山の端ごとにかかる白雲

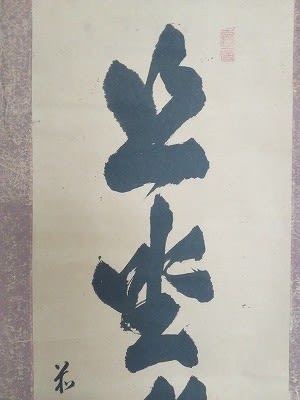

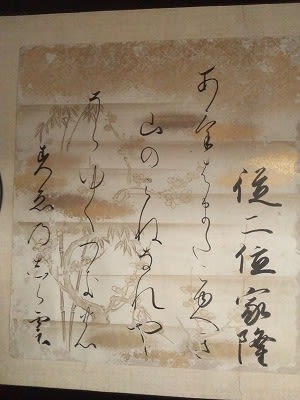

従二位 家隆

あけはまたこゆへき

山のミねなれや

そらゆくつきの

すゑのしら雲 (梶井宮親王 二品道仁筆)

明けば又越ゆべき山の峯なれや

空行く月の末の白雲

江戸時代の公卿さん達、いずれも達筆です。

伝統文化を守り伝えていくのが公家の役割でした。しかし、この時代、それだけでは食べていけないので、和歌や書道などの家元となって免許料を得たり、今回のような色紙を書いたりして収入を得ていたようです。

お公家さんも大変だったのですね。