10年ほど前、一般書3000冊を整理処分しました。問題はその方法です。最近では、マンガや文庫本以外、古本屋は買い取ってくれません。堅い本となると、図書館も満杯で、引き取ってくれません。やむなく、古紙回収にまわるか粗大ごみになることがほとんどです。私の場合は、幸いにも、さるNPOが活用してくれることになりました。

ところが、気が付いてみれば、能や骨董関係の本なども、同じくらいの量になっていました。何とかしろと外野はうるさいし、後先の事を考えると、もう待った無しです(^^;

そこで、巣ごもり期間を利用して、少しずつ整理してみようかということになった次第です(^.^)

まずは、謡本から。

能は総合芸術ですから、いろいろな要素が組み合わさって出来上がっています。その中でも、基本中の基本は謡いです。プロ、アマを問わず、能の技量は謡いを聞けばほぼわかります。鼓や笛など囃子方で名手と言われる人は、謡いも一流です。

ちなみに、能は、完全な分業制ですから、囃子方が謡いをうたうことは公にはありません。ただ、乱能という特別な催しでは、シテ方、囃子方等の境を取り払った能が行われるので、能楽師の方々の普段とは異なった面を楽しむことができます。

とにかく、能では謡いが最も重要です。

また、素人が嗜むのにも謡いは向いています。

能が武士の式楽であった江戸時代でも、庶民の間で謡いが広く楽しまれました。

そして、種々の謡本が発行され、今日に至っています。

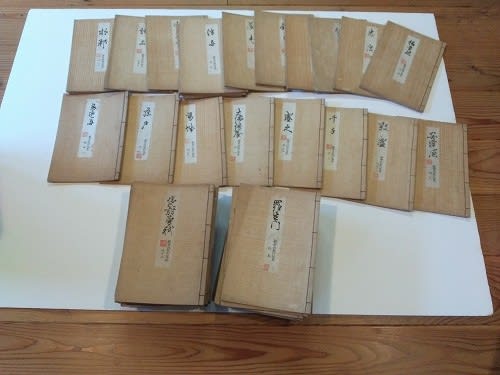

今回、ゴチャゴチャした本棚を整理し、謡本をあつめてみました。

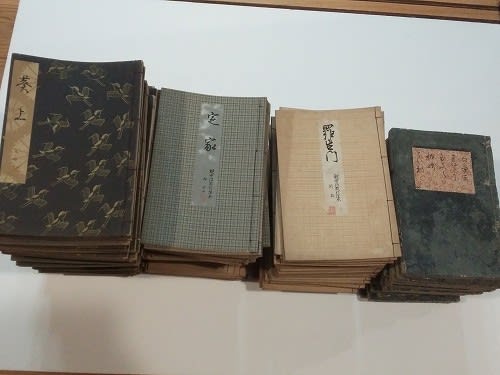

まずは、一番基本的な、各曲ごとの謡本(一番綴り本)3種と数曲を集めた謡本(今回は、5番綴り本)です。すべて、観世流です。

右から、観世流5番綴り謡本(江戸時代)、観世流改訂謡本(明治後期~大正初期)、観世流改訂謡本(大正後期)、観世流大成版謡本(昭和~平成、現行本)。

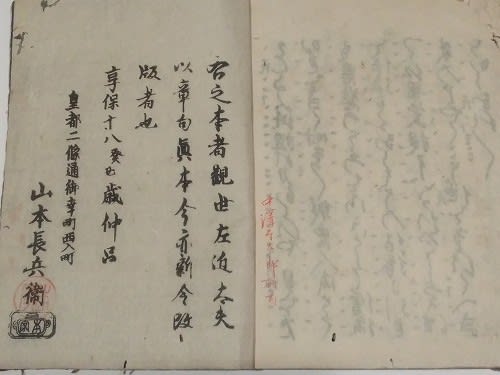

享保十八(1733)年の発行の観世流5番綴り謡本、19冊です。普通の大さ(16.5x23㎝)の木版本で厚さは2㎝弱です。

300年ほど前の木版本19冊を、3000円で購入しました。今では使い途のない本とはいえ、数百年前の出版物がこの金額で入手できるのは、世界中で日本だけでしょう。江戸時代には、それだけ、出版が盛んであった証しでもあります。

『班女』の一部を載せます。以降の謡本と比べてみてください。

明治後期~大正前期にかけての、観世流改訂謡本です。改訂の意味が重要ですが、そのことについては次回のブログにします。祖父の使用物。

大正後期の観世流改訂謡本です。

現行の観世流謡本(大成版)です。私が使っている物です。

能は、それが成立した室町時代から現代にいたるまで、ほとんど変わることなく受けつがれてきたと言われています。しかし、一方では、時代の変化も能に反映されています。

能関係の出版物を整理しながら、次回以降、少しずつみていきたいと思います。

。

。