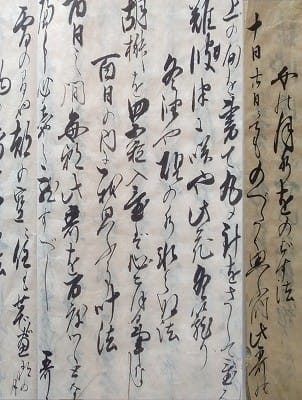

江戸時代の面白古文書『萬法秘術集』の5回目です。

とうふ なす 大こん

とうくわ 人じん

是をむすふ傳

とうふを弐分位ニ切り鍋へ少し水を入レ

とうふ壱丁ニ椿之葉四五拾枚切り袋へ入レ

一諸ニ宇でるゆてゝ夫よりむすふべし

豆腐 茄子 大根

冬瓜 人参

これを結ぶ言伝

豆腐をニ分くらいに切り、鍋へ少し水を入れ、

豆腐一丁に椿の葉4,50枚を切って袋へ入れ、

一緒にゆでる。ゆでて、それから結ぶと良い。

長いもむすふ硯蓋吸物之傳

永皮をむき永立わり塩水をきつくして

一日二日つけ置へししゆうニなるへし

長芋結ぶ硯蓋吸い物の言伝

長芋の皮をむき、芋を立ち割り、強めに塩をふって

1、2日浸けおく。すると自由に結べるようになる。

梅干 かたきかつぶし

是ヲわ切ニ切でん

包丁を能とき燈心を少し法まて

包丁のはを能すりきるへしはさきを付

えをあげておし切へし

梅干し 堅い鰹節

これを輪切りに切る言伝

包丁をよく研ぎ、燈心を少しさまして(?)

包丁の刃をよくすり切る。(梅干しに)葉先を付け、

柄を上げて押し切るようにする。

なまいかをとかしつゝいれの傳

すりはちへいかを入大根壱本すりこきニ

してするへしいかとけるなり

生イカを溶かしつつ入れる言伝

摺鉢へ イカを入れ、大根一本をすりこ木に

して摺るとよい。イカは溶ける。

かまほこまがいの傳

すりはちへいもとわさびをろしニて

おろし是をつぎにつゝみ能しめ

うでるいもかたまる也丸さいらみそ

をつけてわ切して出すへし

蒲鉾まがいの言伝

摺鉢へ、芋とわさびを、おろしで

おろす。これを布に包み、よく締めて

ゆでる。芋は固まる。さいら味噌を

つけて、輪切りにして出す。

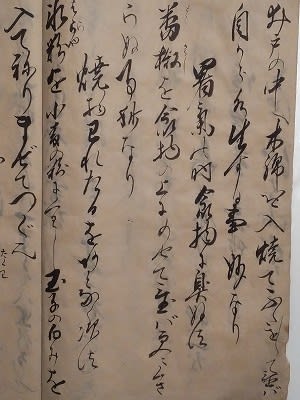

たまり味かわりたるを十日ニ直傳

四斗之積ニ印能かきまわし白大豆壱升

能いり二ツ三ツニこなし弐升袋ニ入たまりの

まん中へ入まつ香を少しふりかけ置へし 十日に直ル

味が変わったタマリを10日で直す言伝

四斗の所に印をつけ、よくかき回し、白大豆1升を

よく炒り、2つ、3つに砕き、2升袋に入れ、タマリの

真中へ入れ、抹香を少しふりかけておく。10日で味が戻る。

味噌味あしきを廿日ニ直傳

豆四斗の積印能かきまわし酒

弐升入能かきまわし青木の葉四斗ニ竹葉

をそへ味噌のまん中へさかさまニ差こミ

胡麻之油壱合入置バ廿日直るなり

悪くなった味噌を20日で直す言伝

豆四斗の所に印をつけ、よくかき回し、酒

2升を入れ、よくかき回し、青木の葉四斗に竹葉

を添えて、味噌のまん中へ逆さまに差し込み、

胡麻の油1合を入れおけば、20日で味が戻る。

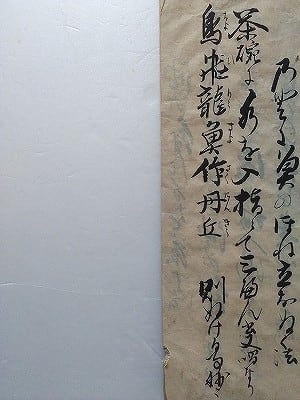

たむしどもなます

是を三日ニ直ス傳

茶碗ニ水を入南と云字を三ツ書

其水を付る三日之内ニ直ル也 度々に水を付る也

田虫類や癜(なまず)

これを3日で治す言伝

茶碗に水を入れ、南という字を3つ書き、

その水を付ける。3日の内に治る。度々、水を付ける。

はなじを即座ニとめる傳

なニわすみさくや此花冬こもり

心の内ニていふへし

鼻血を即座に止める言伝

難波住み 咲くや此花 冬籠り

心の内で言うとよい。

針うせたるを其座ニいたす傳

おとわの瀧のひめこ松うせたる針の見へぬ

事なし 心の内ニて 三度云へし

見失った針を即座に見つける言伝

音羽の瀧の姫子松 失せたる針の見えぬ事なし

心の中で、3回言うべし。

くさを直す傳

茶碗ニ水を入馬と云字を三ツ書其

水を付る三日ノ内ニ直ル也

くさを治す言伝

茶碗に水を入れ、馬という字を3つ書き、

その水を付ける。3日の内に治る。 くさ:湿疹。

きりきす其座ニてとめる傳

きりきすニ手あてて

血の道ハ父と母との道なれバ血の道となる

父の血の道 心の内ニて一度申

へし血とまるなり

切り傷(の血を)を即座にとめる言伝

切り傷に手を当てて、

血の道は 父と母との道なれば 血の道となる父の血の道

心の中で、1回言う。血はとまる。