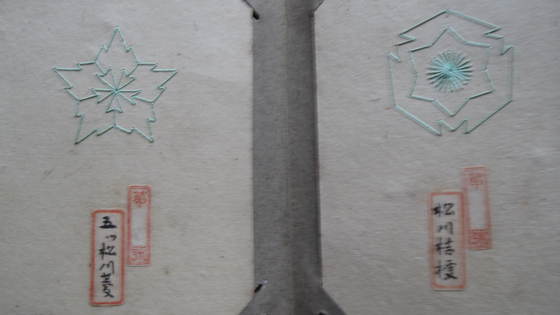

巨大な押し絵雛

いつの間にか、おひな様のシーズンになりました。

故玩館の玄関を入ると正面に、大きな押し絵雛が掛かっています。

以前に、『折形と花結び』の展示会をした時の品の一つです。会場から引き上げて来た時、丁度雛祭りの季節だったので、ここに掛けました。けれど、生来のズボラ派。格納するのが大変なので、以後、年中、ここに掛かっています(笑)。言い訳は、女雛の冠飾りが繊細で出し入れ時に毀れやすいこと。

この押し絵雛は、江戸時代後期の品です。江戸時代中期以降、庶民の間に、雛壇の飾り雛とともに、押し絵雛が普及したのですが、これほど大きく、豪華な雛は、やはり特別な人の持ち物だったのでしょう。

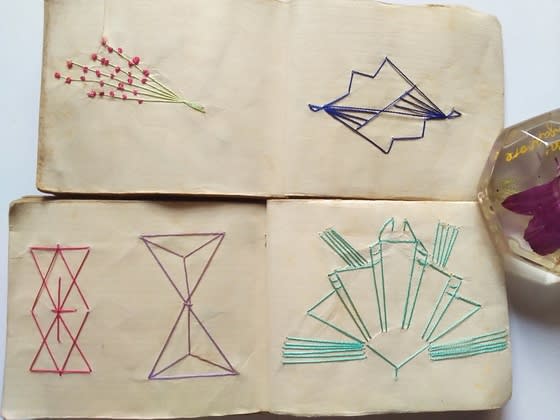

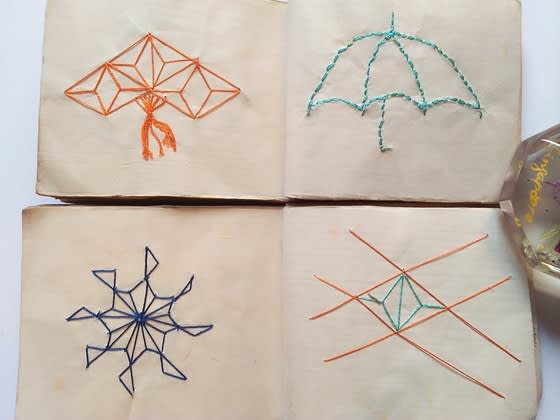

随所に刺繍が施されています。

特に、女雛には、ガラスの眼まで付いた獅子の刺繍と豪華な金飾り、そして、紐飾り(1本欠)。

紐結びを見てください。上から、梅結び、鮑結び、宝結び(総角結びに似ているが微妙に異なる)です。短い方は、梅結びを省略しています。

こちらは、雛飾りに添える被布です。明治くらいの品ですが、前後とも、全面に刺繍が施されています。胸飾りは、菊結びです。

被布着

雛の右と左

雛飾りの男雛と女雛。雛壇に飾るときは、どちらが右で、どちらが左でしょうか。

現在は、男雛が向かって左、女雛は左に配置するのが主流です。

ところが、かつては、その逆、男雛が右、女雛が左だったそうです。中国の伝統に倣い、行事の時、日本の帝は向かって右、后は左に位置した。雛飾りは、宮中を倣って作られたので、男雛が右、女雛が左となったそうです。一方、西洋の礼式はその逆。大正天皇の時に、西洋式の並びに変えたので、関東を中心に、男雛は左、女雛は右の配置が広まったとのことです。それに対して、関西では、東京に従うのを潔しとしなかった。だから、京雛は、今でも、男雛が右、女雛は左。

故玩館の押し絵雛は、やはり古い様式の雛ですね。

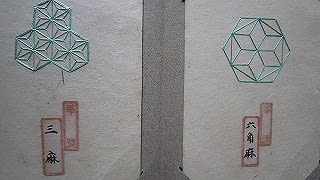

押し絵雛 段飾り雛

この2組の雛、配置は同じですが、何か違いませんか?

そう、雛の向きです。雛壇の雛は、男女ともまっすぐ前を見ています。それに対して、押し絵雛は、お互いを見つめ合っていますね。

通常の雛飾りの場合、雛壇上での男雛、女雛の配置が左右どうのこうのといっても、実際は、どちらでも可能です。京雛であろうと関東式であろうと、単なる置き方の問題です。

ところが、この押し絵雛はそうはいかない。この配置は変えられません。

男雛、女雛は、両方とも、自分の立ち位置(坐り位置)を変えない!

昨今の政治家や官僚の皆さん方、押し絵雛に弟子入りをしてはいかが?