今回は、戦時中の暮らしの知恵です。

今でも、いわゆるおばあちゃんの知恵といわれるものがいろいろあります。

私たちが毎日生活していくうえで役に立つアイデアやノウハウは、巷に流布しているだけでなく、古くから、まとめたものが出版されてきました。

広く浅くがモットーの私は、こういうものも結構好きで、少しずつ資料を集めてきました。

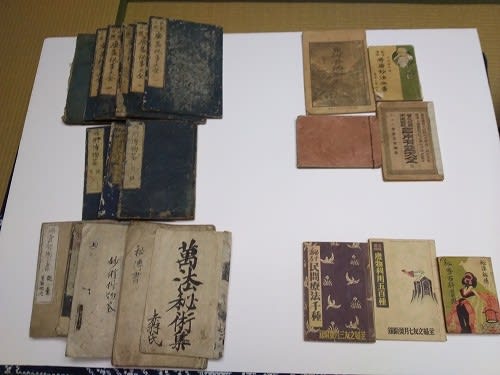

特に、江戸時代に出版された『民家日用廣益秘事大全』は、占い、呪術に近いものから、農業、気象、病気、住まい、衣服、料理などから、約一千項目にわたって日常のあらゆる事柄をあつかう日用大百科です。いずれまた、ブログで紹介します。

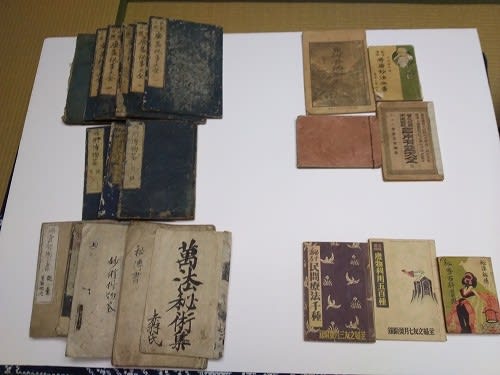

『民家日用廣益秘事大全』をはじめ、手元にある資料の写真です。写本もいくつかあります。

左半分は、江戸時代のもの。右上、4冊は明治時代の出版物。右下3冊は、昭和(戦前、戦中)のものです。

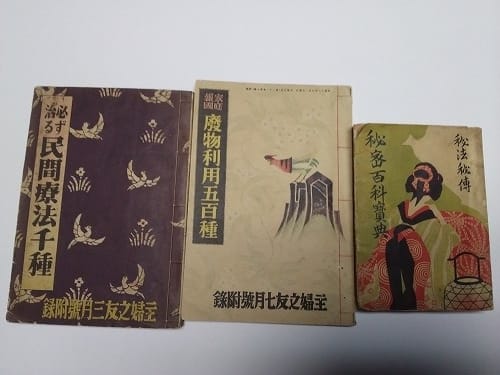

今回は、昭和の生活百科、3冊の内、戦時中の一冊をとりあげます。

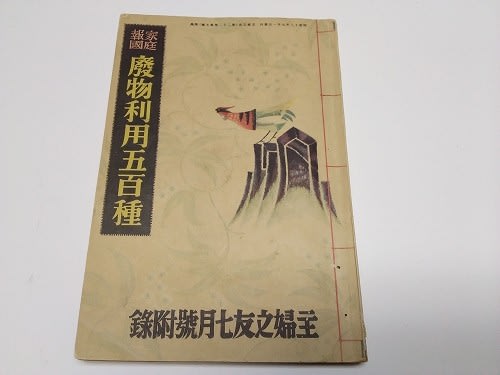

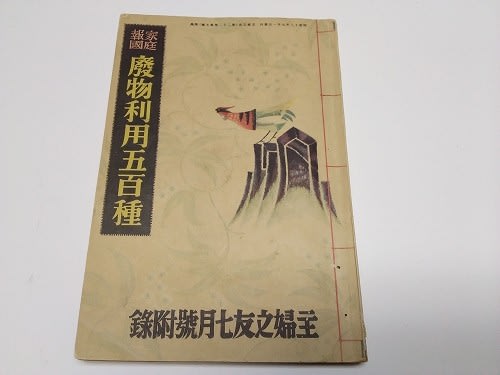

昭和13年7月、主婦之友7月号(第22巻7号)附録『家庭報国 廃物利用五百種』です。

裏表紙には資生堂の広告が出ています。アールデコ様式が色濃く残っています。

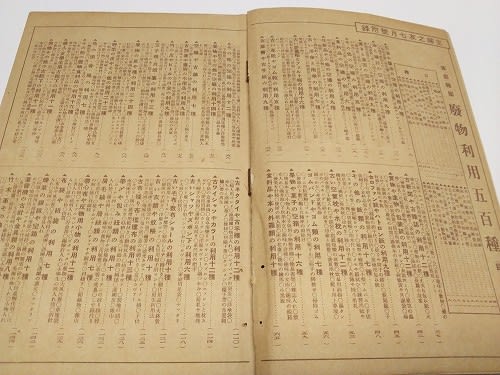

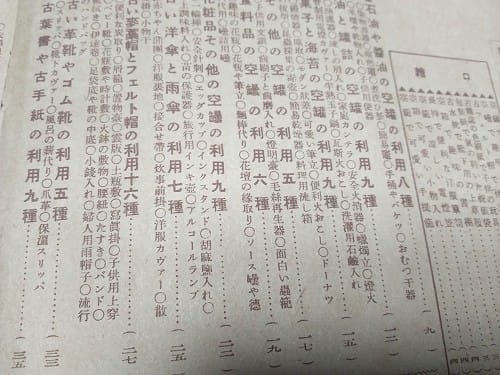

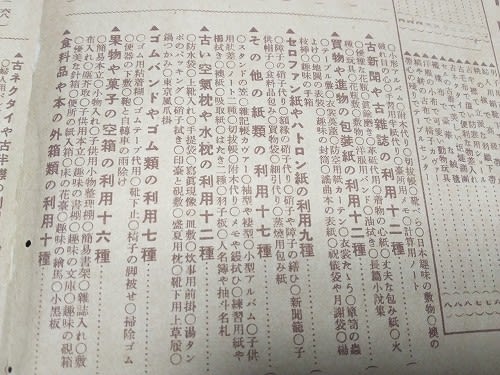

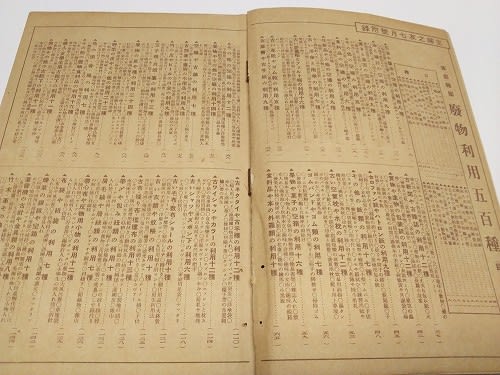

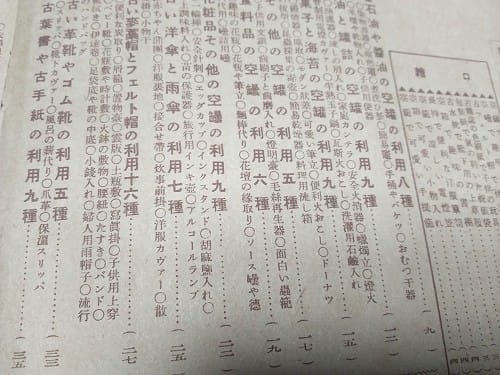

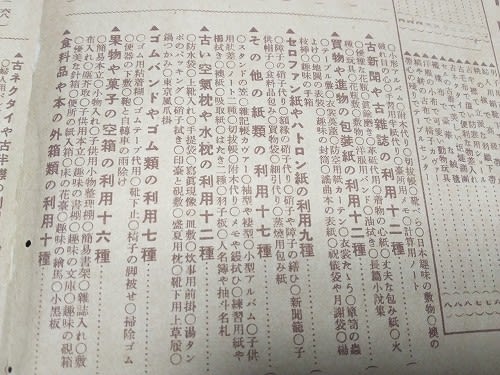

『廃物利用五百種』ですから、目次も細かい。

もう少し、拡大すると

空缶の利用が目につきます。石油、しょう油、油、缶詰、菓子、海苔の空缶を利用した小物作りが、それぞれ4種程のっています。

紙やゴム、箱類の活用も。

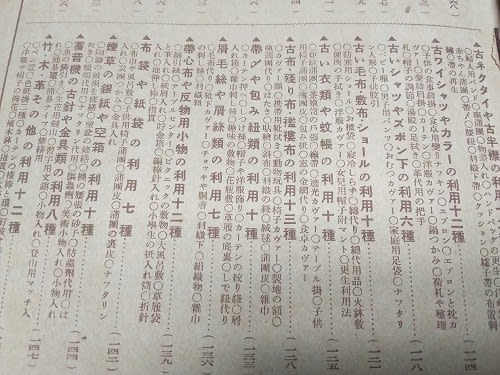

衣類の利用は一番多くあります。その他、タバコの銀紙や空箱、蓄音機の古針、金具類の利用まであります。

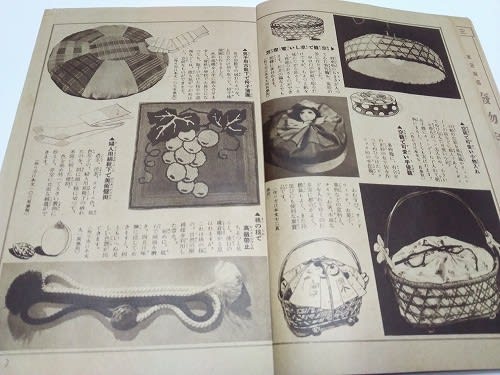

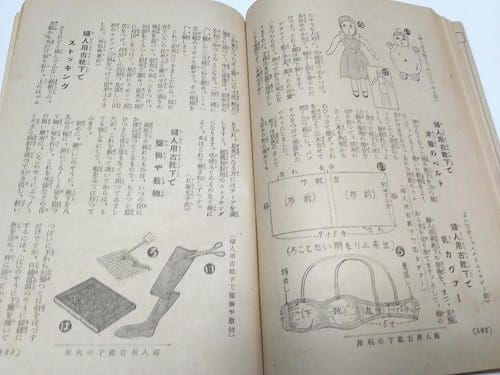

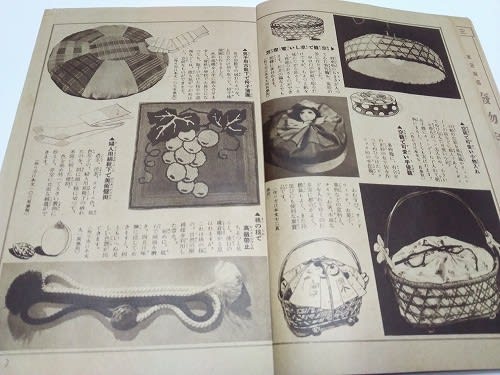

右ページは空き籠の利用。上、空籠で涼しい電灯傘、中、空籠で可愛い小物入れ、下、空籠で可愛い手提げ籠。

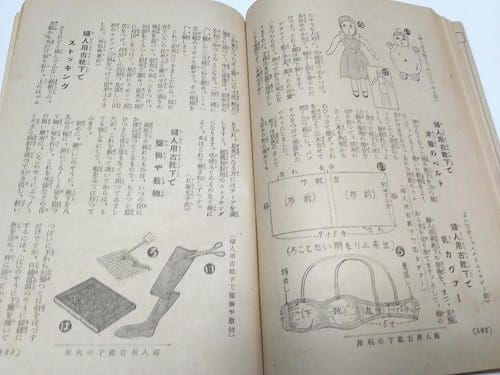

左ページは、古布の活用。上、男子用靴下で椅子布団、中、婦人用絹靴下で美術壁掛け、下、桃の種で高級帯止。

古布活用はまだまだあります。

右ページ。上、古毛布で温かい防寒用ショール、下、古ネクタイで便利な物差し入れ。

左ページ。上、セルの古着で炬燵布団。下、ぼろ布で豪華な絨緞。

この左下の絨緞は確かに豪華に見えます。

作り方:ぼろ布を裂いて三つ組とし、ぐるぐる渦巻に閉じて作ったものをパッチワークの要領で縫い合わせる。

右ページ。上、帯芯の残りでテーブルセンター、中、縞や絣の古布で椅子カバー、下、洋服の小布で可愛い動物玩具。

テーブルセンターの作り方:帯芯の残り布に、反物の包み布を、市松に縫い付ける。

これなど、今見てもハッとする斬新さです。帯のテーブルセンターは、今でも、骨董市漁りをする御婦人方のメインターゲットの一つですよね。

以前紹介した、灯火管制用カバーを空缶で作っています。

作り方:缶詰の缶をあけるとき、切り離さずに本体と繋いでおきます。底も、同じように切り離さず、一部を残して切ります。底板に電球の首が通るくらいの穴をあけます。穴の周囲に紐通し用の小穴を4つあけ、紐を通してコードに固定できるようにします。これで、管制用の電灯ができあがりです。空襲警報のサイレンが鳴ったら、下の蓋をぐっと押し上げるだけで、完全に暗くなります。

なるほど、これはアイデア。でも、空襲警報が解除された時には、相当熱くなっているでしょうね(^_^;)

それにしても、 昭和13年のこの時点で、もう、防空管制灯用の手作りグッズが載っているとは、驚きです。

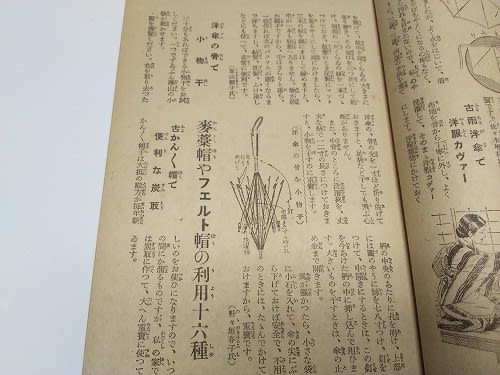

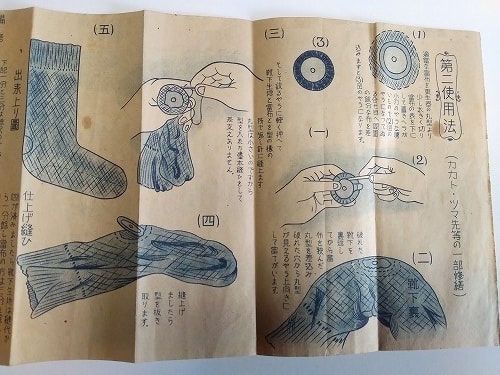

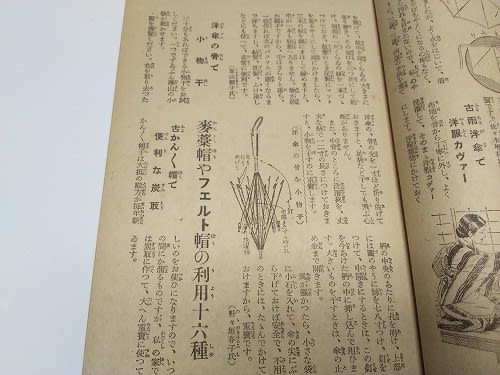

洋傘の骨で小物干し:

布を取り去り、骨の先を2㎝ほど曲げておく => 足袋、靴下が風で飛ばない

中骨のところに、洗濯ばさみを取り付ける => 小物を数干せる

傘の柄の真ん中辺に穴をあけ、柄の上部から紐を垂らし、紐端に釘をとりつける => 釘を穴に差し込めば中開きで止められ、小物を干すのに好都合。大きなものを干すときは、全開。

強風の日は、小さな袋に小石を入れ、傘の先にぶら下げておく。不用時はたたんでおく。

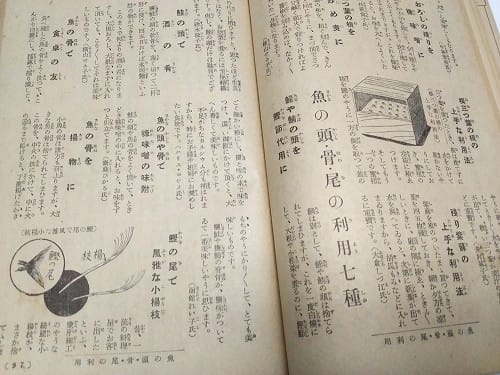

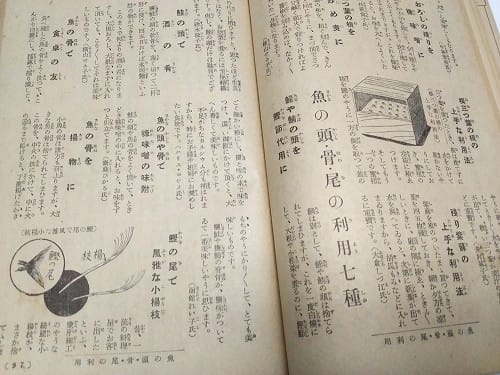

魚の頭、骨、尾の利用。

鰹で風雅な小楊枝:鰹の尾を茹でて干す。皮をむいて、一本ずつほぐしバラバラにする。象牙細工のように綺麗な小楊枝で、一流の料理屋で使っていたんだそうです。

定番の布細工。ずいぶん、たくさんあります。

骨董市などで、着物をリメイクした洋服とカバンで、さっそうと歩いていらっしゃる御婦人方のルーツはこのあたりにありそうですね。

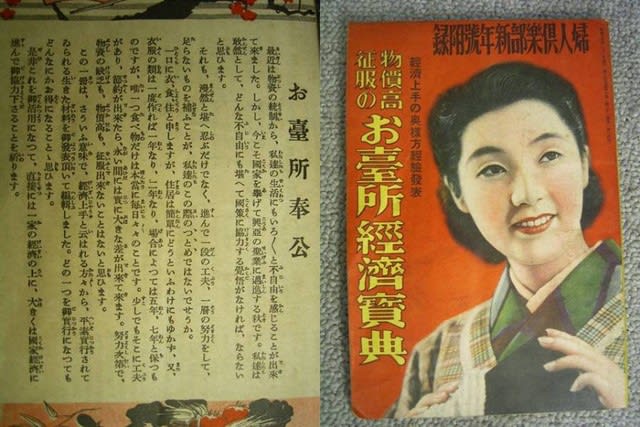

もう一冊、戦時下の日用百科がありました。

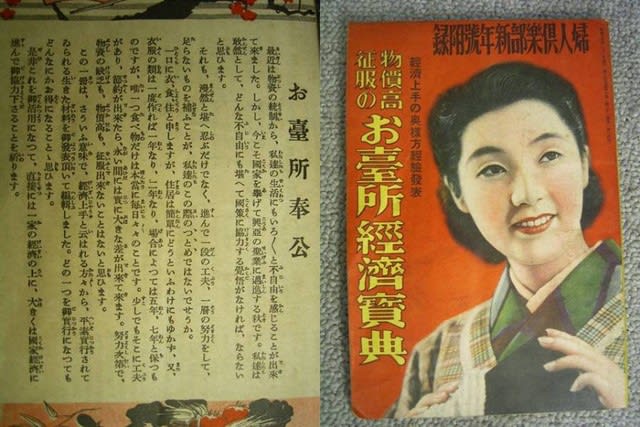

昭和15年1月、雑誌『婦人倶楽部』の附録「経済上手の奥様方経験発表 物価高征服のお台所経済宝典」です。

読者から寄せられた、節約アイデアが満載されています。

先の小冊子が、昭和13年、これは、昭和15年です。戦局が危うくなってきた頃です。表紙の女性も前の小冊子とはかなり異なる雰囲気です。

で、どんな節約のアイデアがある?・・・・と思って、本を手に取ろうとしましたが、この女性の姿はどこにもみあたりません。うず高く積まれたガラクタ類の山の中で行方不明になってしまいました。いつか巡り合えたら、また、節約術をご報告します(^_^;)

江戸時代に花開いた生活百科、その後、明治、大正、昭和となるにつれ、内容が分化し、独立するようになってきました。今回紹介した、『廃物利用500種』や『経済宝典』はその例です。

考えてみれば、昨今流行の『断捨離』や『終活』も、生活百科の行きついた先の一つでしょう。時代の流れとはいえ、寂しい生活百科です(^_^;)