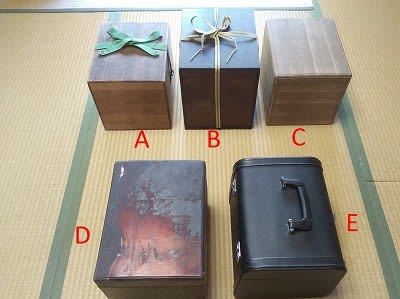

非常に重い蒔絵の箱です。

上面に6個の細長い穴があいています。

横に把手がついています。それを引っ張ると・・・

中からいろいろなものが出てきました。

どうやらパーツのようです。

蝶のような二枚の板(右上)に、家紋が描かれた薄板(右下)を差し込むと・・・

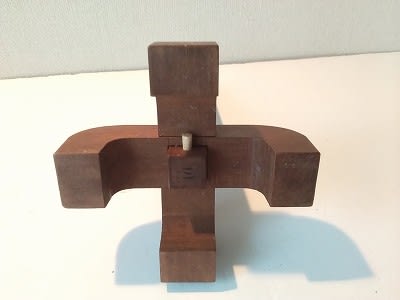

このような物が出来上がりました。

上側に突起が4個、下側には6個出ています。

下側の6個の突起は、最初の箱の穴にピタリと嵌まりました。

残る2枚の板は、一枚は突起があり、もう一枚には溝が彫られています。

突起を差し込み、ギュッとずらすと・・

一枚の板になりました。

裏側には、4個の溝がきられています。

この板をかぶせ、溝と突起を合わせ差し込めば、

頑丈な見台のできあがり。

残ったこの木は?

見台の下に差し込み、補強して完成。

お客さんの方から見ると、こんな具合になります。

見台、51.0x31.4㎝、台部、38.7x30.0x15.7㎝、高 47.8㎝。

重さは5㎏あります。先回の組立式観世譜面台の10倍、先々回の観世正式見台の20倍もの重さです。

浄瑠璃では、この見台をそのまま舞台で使用するので、豪華な蒔絵が施されているのですね。

正面には、松竹梅。

側面は・・

松に

梅。

浄瑠璃見台には、左右に大きなタフタのような房が下がっていて、いかにもっていう感じの品が多いですが、今回の品は何もなし。ならば、能に転用してもよいでしょう。

ということで、謡曲を習い始めてから10年間程、家ではこの見台で練習をしました。

それからずっとしまいっぱなしになっていました。

今回、久しぶりのお披露目。せっかくですから、謡いをひとくさり。

『卒塔婆小町』をしみじみと。

この曲は素人が謡うようなものではありません。ベテラン能楽師が、経験と研鑽をつんだはてに上演がゆるされる、位の高い難曲です。

卒塔婆に腰を掛ける年齢になった遅生、家で秘かに、小野小町の老境に浸ってみるは赦される!?(^.^)