先に、鍋島青磁五寸皿のブログで、1枚だけ伊万里青磁の小皿を紹介しました。5枚組でしたので、残りの4枚も含め、再度アップします。

径 10.9㎝、高 2.6㎝、高台径 6.0㎝

すべて、高台内に、大明成化年製の銘が書かれています。その上には、青磁釉ではなく、透明釉がかかっています。分厚い造りです。特に、中心部が分厚く、表側も裏側も少し盛り上がっています。

青磁色は、薄いく青色、くすんでいます。真ん中に盛り上がりがみられます。

中心部が盛り上がり、兜巾のようになっています。

さて、まだどこかに伊万里青磁はあったはず?

あちこち探すうちに、同じような小皿が、さらに5枚見つかりました。まるで、在庫整理しているかのような(^^;)

径 11.0㎝、高 1.8㎝、高台径 6.0㎝

大きさ、形は、先の5枚とほとんど同じですが、高台内には銘が書かれていません。また。外周が玉縁になっているのも、先の5枚と違います。さらに、薄造りで、かざすと透けて見えます。

最も大きな違いは、青磁の色です。

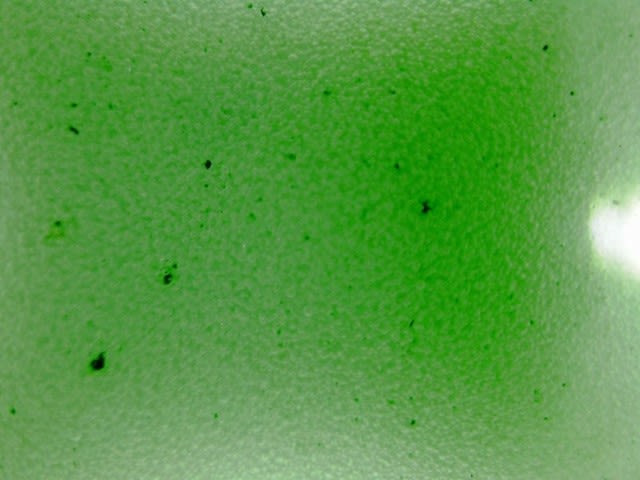

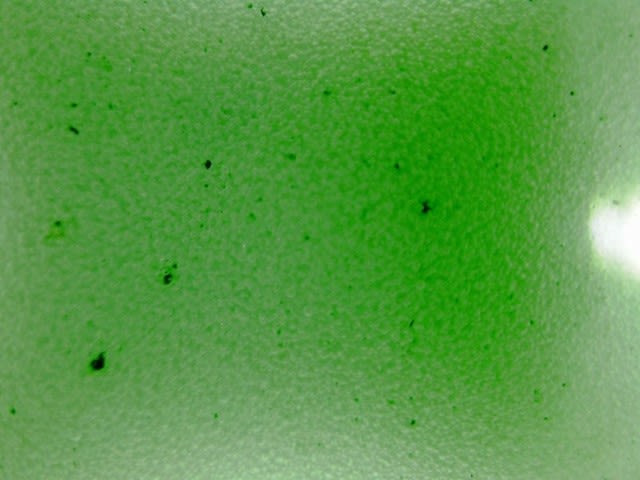

写真ではわかりずらいですが、こちらの5枚は、緑がかった明るい青磁です。

また、よく見ると、青磁釉に非常に小さな黒点が多数入っています。

高台内は、薄く平です。

2枚を比較します。右が先の青磁小皿、左が後の青磁小皿です。

かなり色調が違います。

左の緑がかった青磁小皿には、5枚とも、青磁釉中に微細な黒点があります。

拡大して見ました。

なぜ、こんな黒点があるのでしょうか。原因としては、青磁を焼く時、最後に還元雰囲気で加熱するのですが、原料の弁柄が多すぎて還元されずに残ったか、逆に、鉄の還元が進み過ぎて金属鉄が生成した、の2つが考えられます。現時点では、どちらかわかりません。

このような青磁を見るのは今回の緑がかった伊万里青磁小皿が初めてです。他の青磁の器も、しっかり観察すれば、このような黒点が見つかるかもしれません。

また、先のブログで紹介した青磁小皿(今回の右の青磁皿)には、高台脇の青磁釉と露胎部との境に、錆色の帯は見られないと述べましたが、これは誤りでした。詳細に観察すると、非常に薄くて細いですが、この錆色帯はみられます。

もう一種類の緑がかった青磁小皿にも、同じように非常に薄く細い錆色が高台と青磁釉の境にあり、高台脇をぐるっとめぐっています。

この錆色帯が生成する理由については、後のブログで考えたいと思います。

今回は、先回の伊万里青磁小鉢に続いて、またもや、ダダクサな扱い(^^;)を受けている伊万里青磁小皿でした。

中国で生まれた青磁は、朝鮮半島、日本、東南アジア各国でも各種の品が作られましたが、今回のような小皿はほとんど例がありません。高級品であった青磁を、一般の人々が使う日用食器にまで広めた伊万里焼は、やはり、世界の陶磁器のなかでも特別の位置にあるのではないでしょうか。

この小皿たち、手になじんでなかなかカワイイです。これを機に、いろいろと使ってみることにしましょう(^.^)