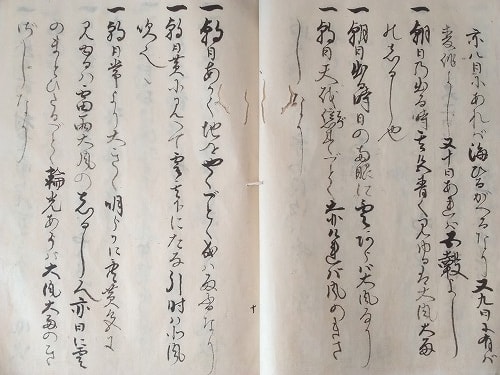

おもしろ古文書『天候五穀作柄百撰』の3回目、最終回です。

今回は、主に、太陽、月、星、雲など、身近なものと天気との関係を扱っています。

太陽、月、星、雲などの様子から天候を予測することは、相当昔からなされてきたに違いありません。

今回の予知法は、今の私たちにも思い当たるものがいくつかあります。

61年前の朝、燃えるような朱に染まっていた東の空が、今でも目に焼きついています。虫や鳥の音も聞こえず、シーンと異様に静まったなかに、東空だけが赤く輝いていました。そして、真夜中、伊勢湾台風が来襲しました。超大型台風の猛威は、想像を絶するものでした。

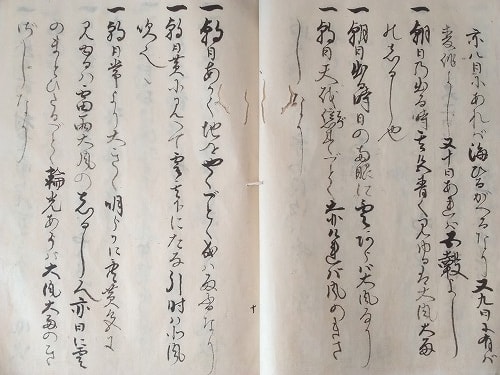

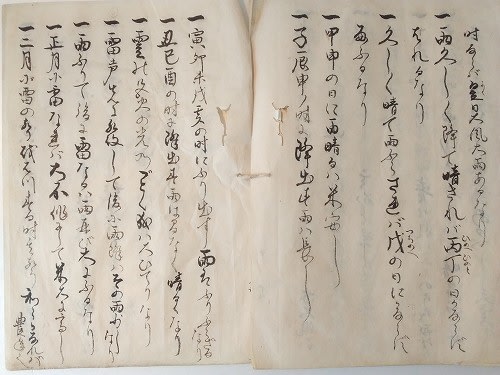

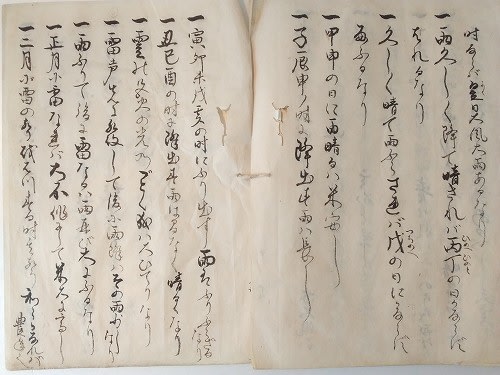

⑩

一.朝日の出る時、其色青く見ゆるは、大風大雨のしるし也。

一.朝日の出る時、日の両脇に雲あらバ、大風なり。

一.朝日、天を焦すごとく赤けれバ、風のきさしなり。

一.朝日、あかく地をやくごとく成ハ、雨ふるなり。

一.朝日、黄に見へて雲其下にたな引時ハ、北風吹也。

一.朝日、常より大きく、明らかに雲黄色に見ゆるハ、雷雨大風のしるし也。亦、日に雲まとひたるごとく輪光あらバ、大風大雨のきざしなり。

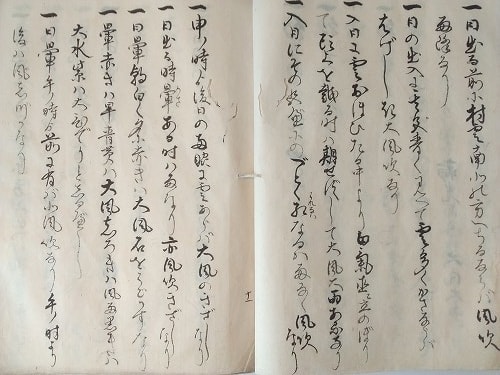

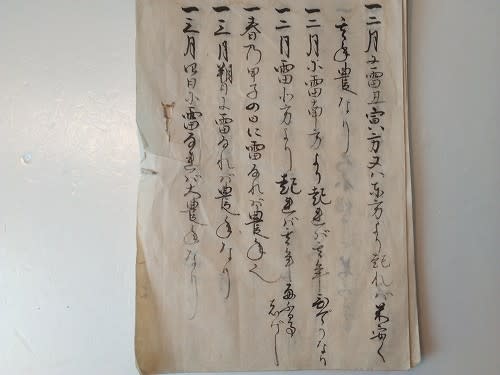

⑪

一.日出る前に、村雲、南北の方へちるならバ、風吹雨降なり。

一.日の出入に、其色青く見へて雲多くかさならバ、はげしき大風吹なり。

一.入日に、雲おほひたる中より、白気直ニ立のぼりて頭上を越る時ハ、期せずして大風大雨あるなり。

一.入日に、その色べにのごとく紅なるハ、雨なく風吹なり。

一.申ノ時より後、日の両脇に雲あらバ、大風のきざしなり。

一.日出る時、暈ある時ハ雨なり、亦、風吹きざしなり。

一.日暈、朝白く夕に赤きハ、大風石をうごかすなり。

一.暈赤きハ旱、青黄ハ大風、しろきハ風雨、黒きハ大水、紫ハ大ひでりとしるべし。

一.日暈、午ノ時より前に有バ、北風吹なり。午ノ時より後ハ、風しづかなり。

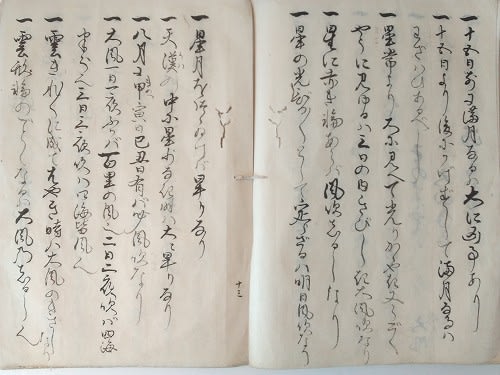

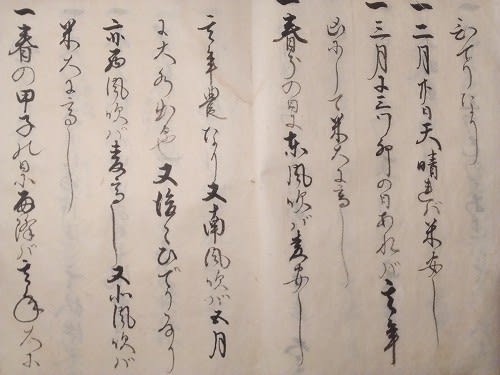

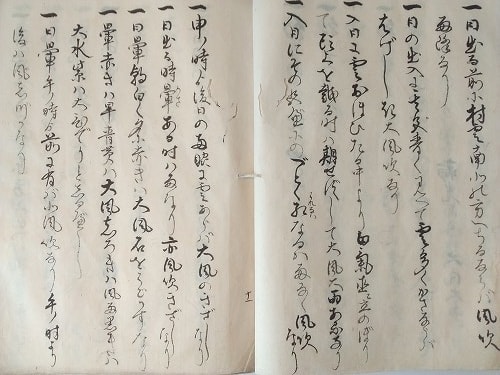

⑫

一.月暈、半邊にて、東方に向へバ風あり、西にむかへバ風雨あり、北に向バ風なり旱なり。月暈二重ハ大風、亦、黒く見ゆるハ雨なり。

一.月の暈、少かたすみにかかり消るハ風也。亦、皆掛りて直に消るハ晴也。二重三重、重り多きほどしるし違ハず。

一.三日月の下に横雲あれバ、四日の内に雨ふるなり。

一.四日月、常よりふとく見へて、亦、うごく様に見ゆるハ、大風大雨のきざしなり。

一.四日月、栗色の輪あらバ風吹なり。

一.月の暈の内にほしあれバ雨降す。

一.月に輪ありて、その中に雲少しあらハ、大風吹なり。

一.月、四星の中に入れバ、大凶作なり。

一.十四日、十五日の満ざるハ、ひてりなり。

⑬

一.十五日前に満月なるハ、大に凶事あり。

一.十五日より後にかげずして満月なるハ、わざハひあるべし。

一.暈、常より大に見へて光りかゝやき、又、うごくやうに見ゆるハ、三日の内きびしき大風吹なり。

一.星に赤き輪あらバ、風吹しるしなり。

一.暈の光、びか/\として定らざるハ、明日風吹なり。

一.暈、月をつらぬけバ、旱りなり。

一.天漢の中に、暈少なき時ハ、大ニ旱りなり。

一.八月に、甲寅日、巳丑日有バ、必、風吹なり。

一.大風、一日一夜ふかバ、百里の風也。二日二夜吹バ、四海半分也。三日三夜吹ハ、四海皆風也。

一.雲きれ/\に成てはやき時ハ、大風のきさしなり。

一.雲形、輪のごとくなるハ、大風のしるし也。其くも遅く消れバ、風少し吹也。

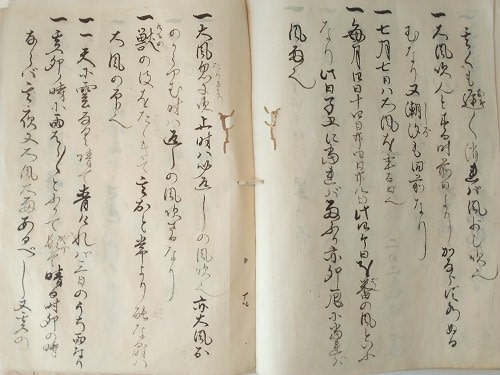

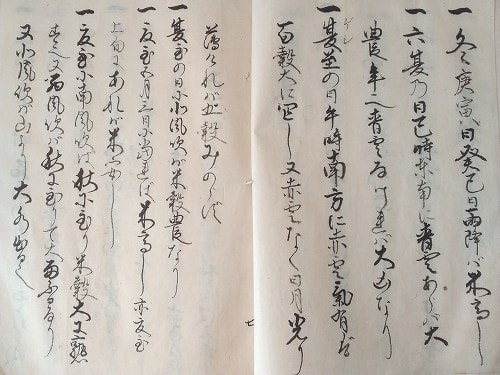

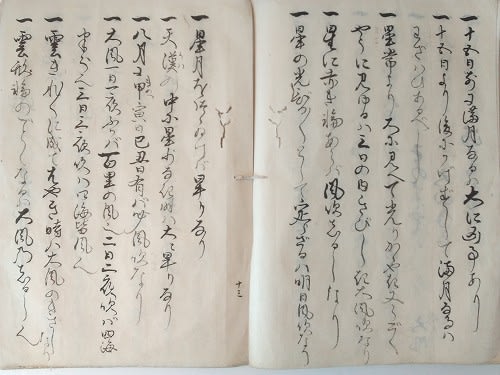

⑭

一.大風、吹んとする時、前日よりかならず水ぬるむなり。又、潮汐(しほ)も同然なり。

一.七月七日ハ、大風を生る日也。

一.毎月四日、十四日、亦、四日、二八日、此四ヶ日を番の風といふなり。此日、子丑に当れバ、雨ふり、亦、卯辰に当れバ風雨也。

一.大風、忽に吹止時ハ、必、返しの風吹也。亦、大風おのからやむ時ハ、返しの風吹さるなり。

一.獣の皮をたたきて、其おと常より酷なる時ハ、大風の印也。

一.一天に雲なるニ晴て青けれバ、二日のうち雨なり。

一.亥卯ノ時に雨はら/\とふりて、軈(やが)て晴る時、卯の時ならバ、其夜又大風大雨あるべし。又、亥の時ならバ、翌日、大風大雨あるなり。

⑮

一.雨、久しく降て晴されバ、丙丁の日かならずはれるなり。

一.久しく晴て雨ふらされバ、戌の日にかならず雨ふるなり。

一.甲申の日に雨降るハ米安し。

一.子辰申ノ時に降出す雨ハ長し。

一.寅卯未戌亥の時にふり出す雨は、ふりふらざるなり。

一.丑巳酉の時に降出す雨は、間なく晴るゝなり。

一.雲の色、火の光のごとく成ハ、大ひてりなり。

一.雷声、先に發して後に雨降ハ、その雨少しなり。

一.雨ふりて後に雷なるハ、雨並び大にふるなり。

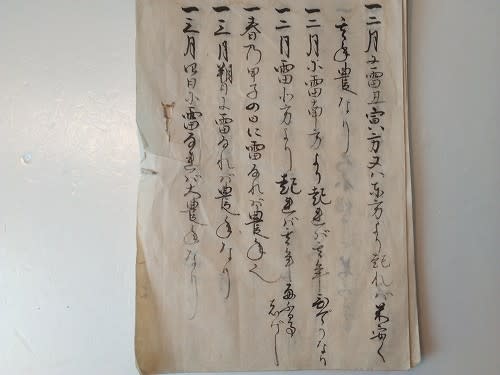

一.正月に雷なれバ、大不作にして米大に高し。

一.二月に雷の聲をはつする時、其聲和らかなれバ豊年也。

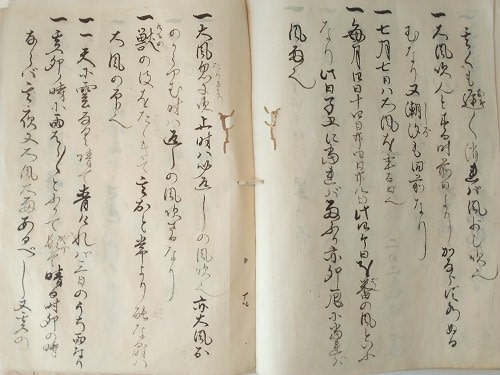

⑯

一.二月に、雷、丑寅方又ハ東方より起これバ、米安く、其年豊なり。

一.二月に、雷、南方より起れバ、其年ひでりなり。

一.二月、雷、北方より起これバ、其年雨ふる事しげし。

一.春の甲子の日に、雷なれバ豊年也。

一.三月朔日に、雷なれバ豊年なり。

一.三月四日に、雷なれバ大豊年なり。

注:

⑫四星:北斗七星の柄杓の部分?

⑬天漢:天の川

⑯丑寅方;北東方

干支は、年、月、日、時刻、だけでなく、方位などを示すためにも使われました。方位は北から時計回りに、子、丑、寅…で12等分し、北、東、南、西は、子、卯、午、酉、その中間、北東は丑寅、東南は辰巳、南西は未申、西北は戌亥となります。