先回のブログで、南洋の小島、木曜島で使われていた祭礼面を紹介しました。

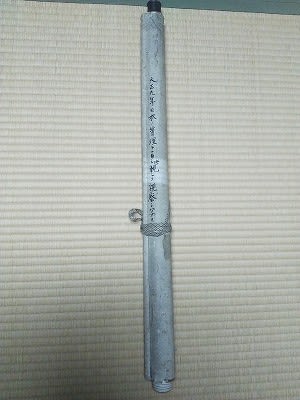

南洋の小島!?・・・そういえば、古い掛軸があったはず。

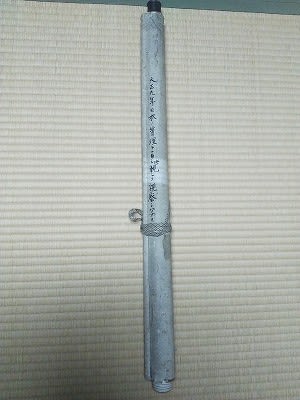

掛軸の山をかきわけかきわけ、思いあたる品を見つけました。

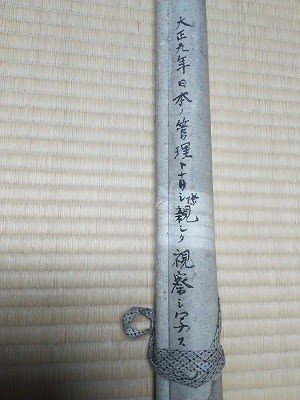

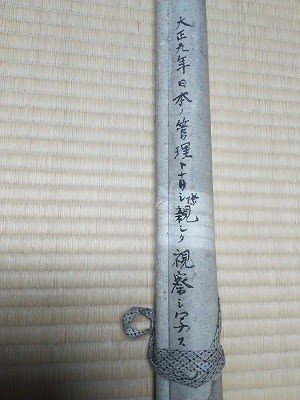

「大正九年日本ノ管理トナリシ際親しく視察シテ写ス」と書かれています。100年以上前、誰かが記録したのでしょう。

掛軸はボロボロです。

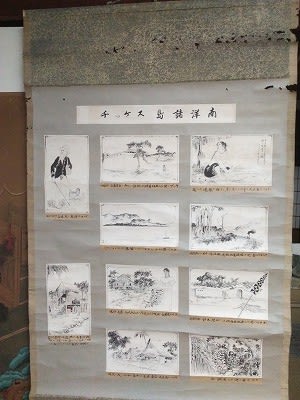

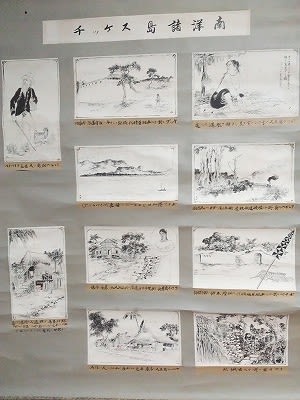

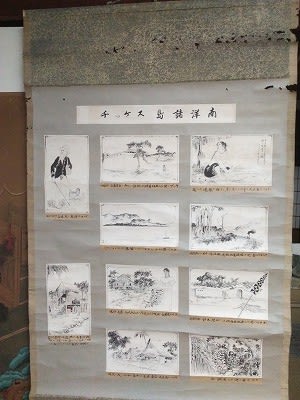

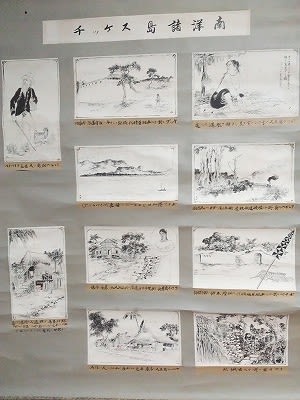

幸いにも、貼ってある10枚のスケッチは全部良い状態です。

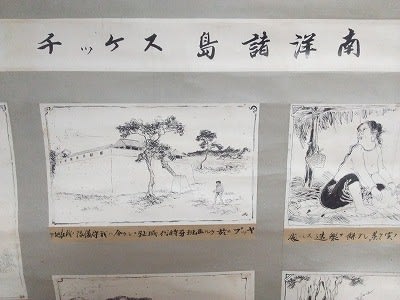

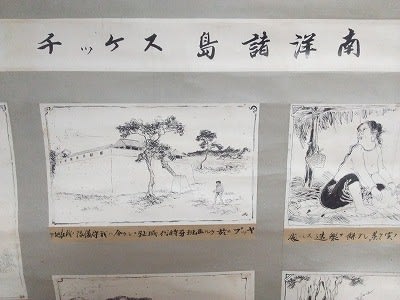

「南洋諸島スケッチ」とあります。

右から順次、見ていきます。

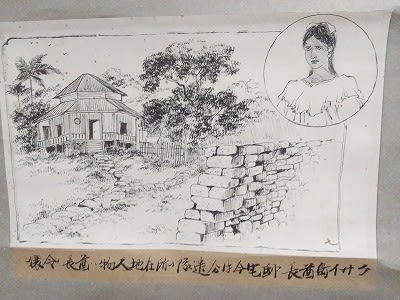

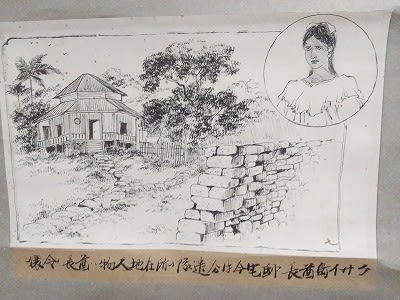

「トラック島土人ノ妻パンノ實を蒸シテ餅ヲ製造スル處」

「土人の妻パンの實を蒸して餅を製造スル圖」

大きさ:12.3㎝x20.4㎝。大正9年。

以下の図も同じ。

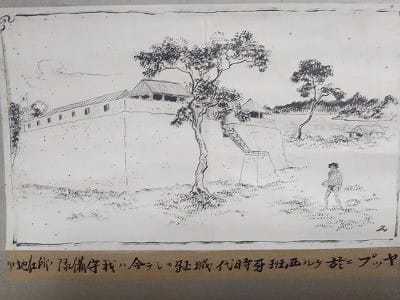

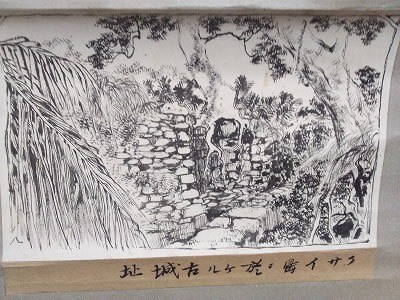

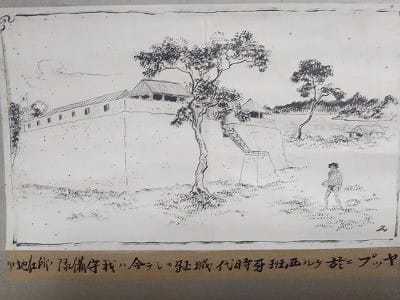

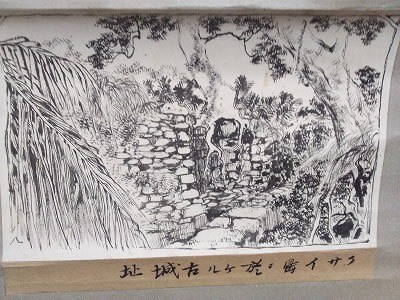

「ヤップ二於ケル西ノ班牙時代城址二シテ今ハ我守備隊ノ所在地ナリ」

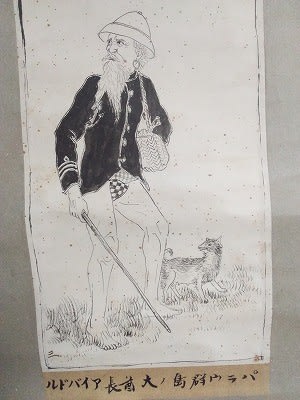

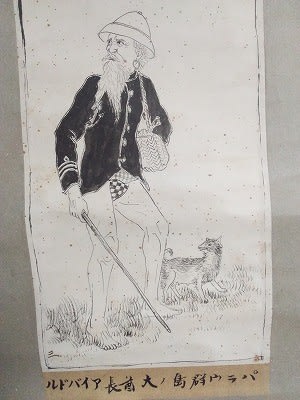

「パウラ群島ノ大酋長アイバドル」

「ポナペ港入り口ジョカージノ〇岩(パイパラップ)」

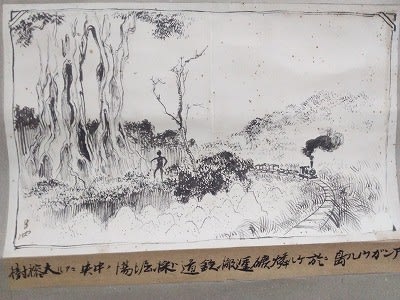

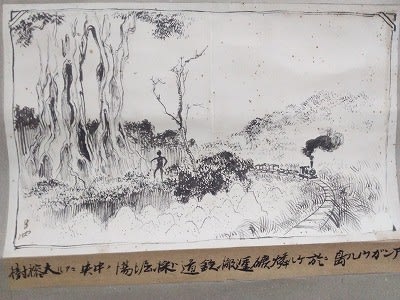

「アンガウル島二於ケル燐礦逓搬鉄道ト採ル堀場ノ中央二アル大榕樹」

「ポナペ二於ケル西班牙領時代ノ城壁木鐸ト椰子葉腰巻飾」

「クサイ島酋長邸宅今は分遣隊ノ所在地人物ハ酋長ノ令嬢」

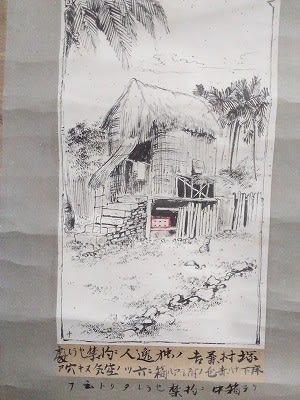

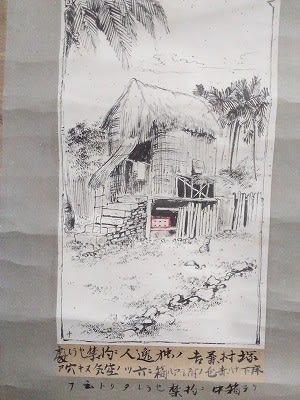

「塚村兼吉ノ独逸人二拘禁セラレシ處床下ナル赤色ノ附シテアル箱二六ッノ空気ヌキ穴アリテ箱中二拘禁セラレタリト云フ」

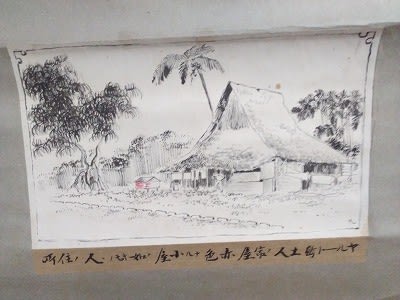

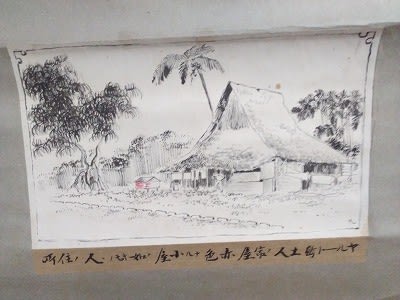

「ヤルート島土人ノ家屋赤色ナル小屋ノ如キモノ・人の住所」

「クサイ島二於ケル古城址」

この品に描かれたのは、すべてミクロネシア小島の100年前の情景です。

特に、最初のスケッチ「島の女がパンの実を調理している図」の舞台は、先回のブログで紹介した木曜島のあるチューク諸島です。

この絵を見ていると、先回の仮面は、メラネシアの木曜島ではなく、日本軍の要塞があったミクロネシアの木曜島の可能性もあると思えてきます(^^;

トラック島:チューク諸島。木曜島もその一つ。

パウラ群島:パラオ諸島

ヤップ島:ミクロネシア連邦西端の島。土着文化が今も残る。

ポナペ島:ポンペイ島。カロリン諸島の一つ。ポナペ港が主要港。

クサイ島:ミクロネシアの東端、グアムの南。

アンガウル島:パラオ諸島南の小島。

ヤルーノ島:マーシャル諸島の一つ。

パンの実:クワ科の植物。ブレッドフルーツともよばれ、実はジャガイモに似た食感がある。熱帯地方を中心に、世界中で栽培されている。

パイパラップ:ポナペ島にある巨大な岩。ソケース・ロックと呼ばれ、現在は島の第一観光スポット。

榕樹:ガジュマル

塚村兼吉:大正3年、岡山県人塚村兼吉は、神戸の独逸人商会に雇われ、石炭や食糧を満載したドイツ船で南洋へむかったが、ドイツ軍にヤルート島で拘禁された。

牙領時代:ポルトガル領時代。葡萄牙=ポルトガル。