かなり古い茶棚です。

幅 46.0㎝、奥行 34.5㎝、高 77.3㎝。中国、明ー清。

中央に収納部を備えた茶棚です。骨董屋の店先で私を待っていました。聞けば、高齢の趣味人の所から出た品とのこと。こんなのが一つ欲しかったので、私には珍しく即決となりました。さすがに野口先生では歯が立たず、福沢諭吉先生何人かのお世話になりました(^^;

左面:

右面:

背面:

あちこちに痛みがあり、目立たないように漆を塗りました。螺鈿の剥がれは、白塗りでお茶を濁しました(^^;

元々、かなり凝った造りなので、素人補修でもなんとか様になりました(^.^)

中央部は、2枚の戸をスライドさせて物を出し入れできるようになっています。扉の把手は蝶の形になっていて、玉製です。

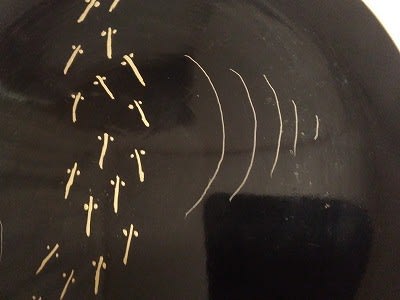

文字の部分は、写真では白ペイントのように見えますが、

近づくと確かに螺鈿であることがわかります。

では、いったい何が書かれているのでしょうか。

天板の文字はわかりません。

中段:

福 自

天 来

丹 鳳

朝 陽

福自天来・・・雲の中に蝙蝠が飛ぶ図。吉祥画題。

丹鳳朝陽・・・朝日に鳳凰図。吉事、平和の象徴。

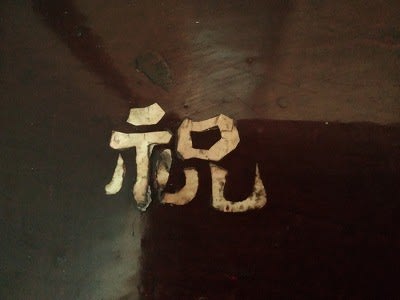

下段:

呈 (祥)

富 貴

芝 仙

祝 寿

呈祥は龍鳳、富貴は牡丹、 芝仙は霊芝を表し、長寿を祝う。

左面:

春 風

満 坐 (すべての人々)

十 里

荷 香 (荷=蓮)

春風がそこの人々すべてに吹きわたり、蓮の香りが十里にもわたって香る。

右面:

雲 中

白 鶴

左 琹(琴)

右 書

雲中白鶴・・・世俗を超越した高尚な境地にいる人。雲は高潔な境地のたとえ。

左琹(琴)右書・・・琴と書とともにある文人生活を表現。

棚物入扉:

倦夜 杜甫

竹涼侵臥内

野月満庭隅

重露成涓滴

稀星乍有無

暗飛蛍自照

水宿鳥相呼

萬事干戈裏

空悲清夜徂

竹涼(ちくりょう)は臥内(がだい)を侵し

野月(やげつ)は庭隅(ていぐう)に満つ

重露(ちょうろ)涓滴(けんてき)を成し

稀星(きせい)乍(たちまち)に有無

暗きに飛ぶ蛍は自ら照らし

水に宿る鳥は相呼ぶ

萬事は干戈(かんか)の裏

空しく悲しむ清夜の徂(ゆ)くを

竹林の涼気が寝室に入って来て、

野の月の光は庭の隅々にまで満ちている。

草葉の露は集まって滴となり、

まばらに浮んだ星がまばたいている。

暗闇の中に飛ぶ蛍は自分のまわりだけを照らし

水に宿る鳥は互いに呼び合っている。

しかし、静かで平和な自然の営みがある一方で、

世の中には戦いが渦巻いている。

私は空しく悲しむ。清らかな夜がふけていくのを。

この品を入手した時は、螺鈿の具合から、中国か李朝の品物か判断が付きませんでした。しかし、書かれた詩句を読んでみると、中国の品、それも文人にふさわしい物であることがわかりました。

これはもう、この茶棚に道具類を置き、煎茶をすするより外はありませんね(^.^)