面白古文書『金玉尽・鳥尽』の1回目、見出し項目の中に、「四ツ目屋のりんの玉」というのがありました。江戸時代、アダルトグッヅの店、四ツ目屋で売られていた品です。

りんの玉? 何それ!!?

ジャーン、これが実物です(^.^)

内部はどうなっているのかわかりません。振ったり転がしたりすると、かすかに、りぃぃ〜〜んという音が響きます。

りんの玉:径 1.7㎝、重 7g。江戸中ー後期。

何でお前がこんな物を持っているのか、といぶかる向きも多いことでしょう。

そこはそれ、蛇の道はヘビ。前提をつけずガラクタ蒐集というコンセプトの網に引っ掛かった品なのです。

で、使い方は?

残念ながら、goo倫に引っ掛かりそうなので、興味のある方は、各自でお調べください(^^;

なお、2個セットで使うとの事。一方は音無しです。ジャワ産の物が良質であったとか。

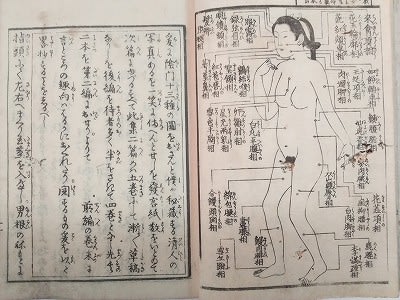

実は、りんの玉の使い方などが描かれた江戸時代の小巻物を持ってたのです(資料として(^^;)

今回その一部を紹介しようかなと思い、あちこち必死で探しましたが、ようとして行方が知れません。

ここで、ピンときました。これはもう神隠しにあったのだと。

なぜなら、同じような出来事が、これまで再々あったからです。江戸の春画(男色のレア物)や性心理学者、高橋鐵の地下出版物から、最近では、あの永青文庫の大英博物館SHUNGA展の図録まで、神隠しに遭う物はほぼ毛色が一緒です。ですから、神(犯人)の正体もおのずとあきらか。

これは、現代の焚書坑儒ではありませんか(正確には、捨本抗春?(^^;)

すぐにでも抗議をしたいところですが、グッとこらえて、「江戸時代の巻物がどっかへ行ってしまった。貴重な資料だったんだけど・・・・」と困惑顔の演技。

敵も素知らぬ顔で無言の意思表示。

しかし、ここで一戦交えては元も子もありません。

今後のガラクタ蒐集に支障をきたす事態は何としても避けねばなりませんから(^.^)

男は黙って、春探し(^^;

神隠しに遭ったのは紙物だけではありません。当然、目につきやすい怪しげなグッヅの数々も。

神隠しに遭った品々は、焼却場の灰や煙と化し、今はもうこの世に無いでしょう。

では、どうして今回の品、りんの玉は難を逃れたのか?

それは、小さな木製シェルターのおかげでした。

この中で身を潜めていたのです。

さて、このりんの玉、他に何処で出会えるのでしょうか。

かつて、三重県伊勢神宮の近くに、元祖国際秘宝館という巨大な性の殿堂がありました。実業家M氏が建てた一大桃色パークです。

高度成長期にかけて、日本各地で同じような施設がどんどん出来ました。その中で、元祖国際秘宝館は、広さと展示物の豊富さで群を抜いていました。残念ながら、2007年に惜しまれつつ(?)閉館。

盛期には、ひんぱんにTVコマーシャルが流れ(東海地方のみ?)、その調子のよさに、秘宝館のコマーシャルソングを小学生が口ずさむほどでした。

閉館まぎわの元祖国際会館の内部。

最近、退職した教員の方から面白い話を聞きました。かつて、この地方の教員の研修(実態は慰安?)旅行の定番コースに、元祖国際秘宝館が入っていたというのです。私には、近親者、縁者、知人に学校教員が誰もいないのでこれは初耳でした。中にいなければわからないことがあるのはどの業界も同じですね。教師が男女そろって秘宝館見学・・・微笑ましい昭和の光景ではありませんか。しかも、この人は、日教組のバリバリの活動家だったらしい。

日教組と言えば、国会で、ツバを飛ばしながら「ニッキョソーー」と意味不明のヤジを投げていた総理大臣がいましたね。単細胞のアタマに、日本会議(生長の家残党と戦前回帰を企む金満神社本庁)あたりから右巻妄想を吹きこまれたかと思いきや、あの統一凶会、世界焼香連合がバックにいたのです。本来の右翼や真性保守とは無縁、票や金や権力のために、カルトの使い走りをして国を売る。こういう輩には右畜の呼称がふさわしいでしょう。

甲高い声でキャーキャーと「ニッキョーソーー」。

利権に敏い右畜安屁”「ヲマエガイウカ!?」

見苦しい売国右畜よりも、猥雑な秘宝館で研修を行うニッキョーソの方がよほど健全と言えましょう。

話しは横道へそれましたが、この元祖国際秘宝館、目玉の馬の実演ショーは別格として、古今東西の珍品が所狭しと展示されていました。なぜか、蛇の交尾標本がやけに多かったのも不思議でした。

ところで、問題のりんの玉。

実は、展示品の中にこれはなかったのです。

広大な館内を目を玉のようにして探しても、りんの玉はありませんでした。

規模では足元ににも及ばない極小故玩館ではありますが、りんの玉では元祖国際秘宝館に勝った!!(^.^)