先回のブログで、志野焼の大花瓶をアップしました。

この品を眺めているうちに、以前から抱いていたいくつかの疑問点を何とかクリアーしたいという欲望がむくむくと頭をもたげてきました(^^;

疑問は、大きく二つ。

まず、志野はどうして白いのか?もう一つは、志野の絵付けは鉄絵なのに、茶色ではなく、黒っぽく見えることが多いのは何故か?

そこで、二種類の志野焼を詳細に観察し、この疑問を解こうと考えました。

『志野竹椿紋大花瓶』明治、大正時代。

『志野山水草花紋火入』桃山時代。

まず、志野の白さについてです。

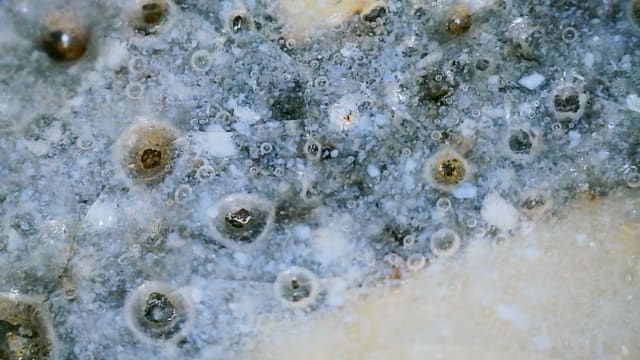

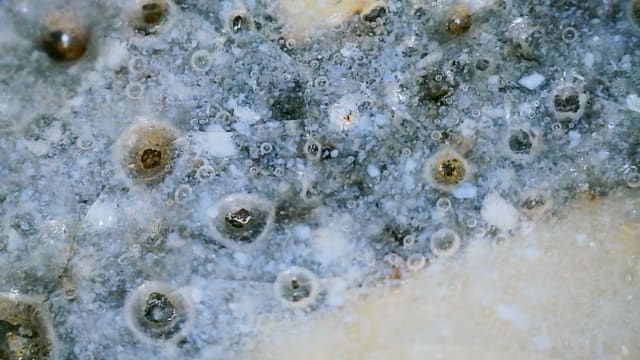

表面の顕微写真です。

『志野竹椿紋大花瓶』

『志野山水草花紋火入』

どちらにも、大小無数の気泡がみられます。この気泡が、光を乱反射するのでしょう。しかし、これほど多くは無いですが、釉薬中の気泡は、青磁や伊万里などの磁器にもみられます。しかし、それらは、白くは見えません。写真をよく見ると、気泡の他に、長石の白い結晶が多数あります。この解像度ではわからないほど微細な結晶はもっと多くあるでしょう。さらに、気泡をもう一度みなおしてみると、気泡が白く縁取りされていることがわかります。気泡の表面に、長石成分が析出しているのです。これは、青磁や染付磁器の気泡ではみられません。結局、上釉中の長石の結晶と白い気泡の両方が相まって、独特のふわっとした白さが生じていると考えられます。

もう一つの大きな疑問は、志野に施された絵付けの色です。

今回の志野焼の品は、いずれも、描かれた絵が、鼠色~黒色に見えます(『志野山水草花紋火入』は、少し茶色がかった鼠色)。このような色の絵付けは、図録中の名品でも多く見られます。

『鼠志野秋草紋額皿』東京国立博物館

志野は、鉄分の多い鬼板を用いた鉄釉によるものだといわれています。しかし、鉄釉は褐色です。濃度の濃い鉄釉を用いれば黒色になりますが、中間の鼠色を出すのは無理です。

ひょっとして、志野の絵付けは、鉄釉ではなく、山呉須などのくすんだ黒青による?

幸いにも、今回の志野大花瓶は、品物が大きいため、長石釉の掛け残しや釉はじきが多くあります。それをてがかりに・・・・

竹の葉の一部には長石釉が掛かっていません。その部分は褐色です。

反対側の椿の葉は、もっとはっきりと。

長石釉のかかっていない所は褐色、釉薬におおわれている所は黒褐色に見えます。

顕微写真で拡大してみると・・・

長石釉が有る、無しの違いがよくわかります。

鉄分で発色した色が、長石釉中の気泡や長石結晶によって、黒っぽく見えるのですね。

『志野山水草花紋火入』については・・・

2本の草葉のうち、左側の濃い方は黒っぽく見え、右側の薄く描かれた葉は茶色に見えます。

桃山時代、志野が焼かれた後、江戸初期にかけて、薄く長石釉を掛け、高温で焼成した志野織部が大量に作られました。どの品も、模様は褐色で、くっきりとしています。桃山の志野に比べて、気泡や長石結晶が少なく、上釉の透明度が高いからです。その分、盛期の志野に比べて雅味に劣ります。また、鼠色の模様をもった品もありません。

再び、志野大花瓶の顕微写真です。

小さなピンホールが多く見られるのも志野の特徴の一つですが、穴の部分は、茶色になっていることがわかります。

さらに、場所によっては、

濃紺がかった色合いの窯変がみられます。茶色からのグラデーションは、火山活動を見るかのようです。

このように複雑な色の変化も、志野の風雅な味わいを作り出しているのでしょう。

さらに、今回、もう一つ気づきました。

椿の葉の葉脈です。

一見すると、白い線を引いたか、鉄釉を塗らない部分を線状に残したかのどちらかに思えます。

しかし、拡大してみると・・・

線状に彫った部分に白土を入れて、象嵌になっていることがわかります。

『志野竹椿紋大花瓶』は、大きな品にもかかわらず、けっこう手のこんだ品物だったのですね(^.^)