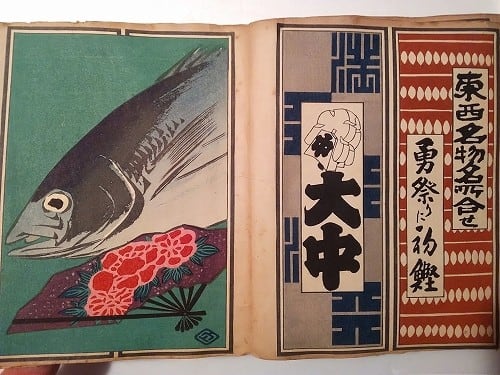

先回のブログで、『納札 東西名物名所合せ、能楽合せ』の紹介は終わりました。が、折帖の裏側には、納札とは別のカードがいっぱい貼ってありました。小さなカード(4x6㎝)です。すべて、人物と名が書かれています。

どうやら、これは納札ではなく、カルタのようです。時代はやはり大正末でしょうか。

少し調べてみると、ほとんどが歌舞伎や浄瑠璃の登場人物であることがわかりました。

全部で48組あります。

【てんじく徳兵へ】(天竺徳兵衛)

歌舞伎狂言。四世鶴屋南北作。天竺徳兵衛は日本国転覆をねらう謀反人として描かれています。妖術を使った神出鬼没ぶりが見所。

【あさひな義秀】(朝比奈義秀)

朝比奈義秀は、鎌倉前期、和田義盛と巴御前の間に生まれたとされる剛勇無双の武士。歌舞伎「寿曽我対面」に登場します

【さくらひめ】(桜姫)

桜姫は、歌舞伎狂言、人形浄瑠の『桜姫東文章』(さくらひめあずまぶんしょう)の主役。鶴屋南北作。

【きじんおまつ】(鬼神お松)

鬼神のお松は女盗賊で、石川五右衛門、自来也とともに日本三大盗賊とされます。歌舞伎や錦絵などでおなじみですが、架空の人物です。

【やっこ妻平】(奴妻平)

歌舞伎、浄瑠璃、「新薄雪物語」。薄雪姫に横恋慕する秋月大膳の手下と大立ち回りを見せる。

【まつおうまる)(松王丸)

人形浄瑠璃、歌舞伎の演目「菅原伝授手習鑑」の登場人物。

【をほぼし由良助)(大星由良之助)

「仮名手本忠臣蔵」など忠臣蔵ものの歌舞伎、浄瑠璃に登場する人物。赤穂義士の大石内蔵助良雄。同志を率いて主君の仇を討つ。

【くずの葉】

浄瑠璃、歌舞伎劇、「蘆屋道満大内鑑」(あしやどうまんおおうちかがみ)。信太妻(しのだづま)伝説中の白狐が、女(葛の葉)に姿を変えて安倍保名の妻となり、安倍晴明を産むが、正体が現れて信太の森に姿を隠す。

【けぞり九右衛門】(毛剃九右衛門)

浄瑠璃、歌舞伎の登場人物。浄瑠璃「博多小女郎波枕」の密貿易船の首領。近松門左衛門作。歌舞伎でも「和訓水滸伝などに登場。

【ふハ伴左衛門】(不破伴左衛門)

歌舞伎十八番の一つ『大福帳参会名古屋』の主役。現在はほとんど上演されていません。

【この下藤吉】

不明(^^; 木の下藤吉郎のことか?

【えん藤むしや盛遠】(遠藤武者盛遠)

歌舞伎・浄瑠璃の外題。 遠藤武者盛遠は、平安時代末期の真言宗僧侶文覚正人の俗名。

まだまだ、たくさんの人物が登場しますが、歌舞伎、浄瑠璃には全くもって不案内でして、大変疲れました。

残りは皆さんでどうぞ(^.^)