先回に引き続き、故玩館にある高札の概要を説明します。

高札は場所をとるので、故玩館でも日陰者扱い(^^; にもかかわらず、こんなにもあつまってしまいました(^.^)

当然ではありますが、故玩館所蔵の高札14枚には、すべて触書文が書かれています。その内容は様々です。ほとんどに、表題がついています。年月日はすべての高札に書かれています(年がなく、月だけの物が4枚)。発給主体も、御触書の写しと考えられる虚無僧取締札(高札No.4)と個人的な立て札である柿盗人警告札(高札No.6)を除いては、すべてに、書かれています。つまり、何年何月(何日)に、誰の名で発行したかは、高札の一番基本的な要素なのです。

また、高札裏面には、しばしば書き付けがあります。これは、高札を掲示する場合には目に触れないので、高札制度に必須ではありません。所蔵や覚えのために書かれたのでしょう。故玩館の所蔵品のおよそ半数に裏書があります。村名が書かれている場合は、いろいろ有益な手がかりが得られます。

高札を検討する場合、高札板の表面状態の如何により、判読の難易度が変わります。

高札は屋外に長年掲示されるため、風化による損傷を受けるからです。特に、江戸時代の古い高札はその程度が大きく、中にはほとんど判読不可能なものもあります。高札No.2、No.4、No.6は、板自体が脆くなっています。墨書きがしっかり残っているのは、2枚(No.3、No.6)にすぎません。

一方、幕末明治期の高札(No.7ーNo.13は、板の状態、墨書きともに、すべて、良好な状態にあります。

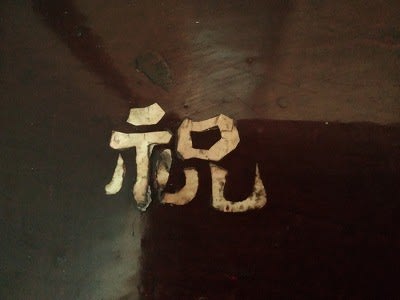

高札の表面は、風雨の影響を強く受けるので、墨書きの文字はすぐに薄くなります。しかし、墨は風化を防ぐ作用があるので、墨書きされた部分は浸蝕されにくく、浮き彫りのように文字が残ります。拓本がとれるほど、文字の凸凹がくっきりする場合もあります(高札No.1)。

ダメ元で和紙を張り付け、タンポで叩いてみました。思ったより鮮明に拓本がとれました。今は石拓でもなかなか許可にならない時代ですから、木材でこんな遊びができるのは、自分の品だからこそですね(^^;

高札No.1 『キリシタン禁止札(正徳大高札)』の拓本

さらに、文字が相当薄くなっていても、横から強い光をうまく当てると陰影がくっきりとして、読めるようになることがあります。いくつかの高札は、そのようにしてはじめて全文が判明しました。故玩館の高札では、高札No.1、No.2、No.4、No.5、No.14がそのような状態でした。特に、火事にあった高札No.14は、表面が黒く焼け、文字があるかどうかさえはっきりしていません。しかし、横から光をあてると文字が浮かび上がり、この高札が明和の徒党強訴逃散禁止札であることが判明しました。この高札は、実に、250年余の時代を経て、よみがえったのです。

高札No.14『火事に遭った高札』正面写真

上の高札に左から強力ライトを当てた場合の写真

触書は幾つかのタイプに分かれます。その中で、徳川幕府の法令は「定」や「覚」で始まるのが普通です。このような触書を書いた高札は、公儀高札とよばれます。高札No.1、No.2、No.14がそれに相当します。「覚」よりも「定」の方が厳しい法令です。

一方、各藩も、種々の高札を発行しましたた。それらは、幕府の公儀高札に対して、自分高札とよばれています。しかし、その実態はまだ十分には把握されていません。今回の高札類の中に、明確な自分高札はありません。

さらに、法令の公布、伝達にとどまらず、治安などに関する情報伝達や注意喚起(高札No.4)など、高札の種類と守備範囲は広いので様々な高札があり得ます。高札作成を指示する過程で作られたと推定される物(高札No.3)もあります。

また、支配者ではなく、各村や町が出す高札(高札No.5)も出現しました。

さらには、公の高札を模して、個人レベルで勝手に出す私的高札(高札No.6)まで現れました。明治時代には、業界団体内部の決まりを記した板札(No.13)もあります。

「定」で始まる定番の高札より、これら雑多な高札や高札まがいの板札の方が、当時の政治、社会状況をあらわしていて、興味深いです。

故玩館の14枚の高札のうち、次の4枚は稀少な品です。類例がほとんど無いからです。

「塵芥捨等禁止高札」(高札No.5)は、江戸時代の京都の自治や河川環境保護を表す貴重な資料です。

「柿盗人高札」(高札No.6)は、非常に稀な私的高札であり、当時の世相が覗えます。しかも、高札をよく見ると、薄く別の文字が浮かび上がり、この板は、元々は正式の高札として用いられていた物であることがわかります。

「生産所質貸高札」(高札No.13)は、明治初期の業者組織の決まりを述べたもので、他に例を見ません。

「火事にあった高札」(高札No.14)では、かすかに文字らしきものは認められますが、判読は全く不可能です。このような品が現存すること自体が不思議です。

これらの高札のうち、No.2-No.6、No.14の高札については以前のブログで紹介しています。したがって、今後のブログではNo.1、No.7ーNo.13の高札を中心に、高札を通して、幕末から明治に至る日本の激変を見てみたいと思います。