ブログをアップした後、ネットで海外の仮面を調べていたら、オーストラリア博物館(シドニー)の所蔵品のなかに、故玩館の木曜島仮面とよく似た品を見つけました。末尾に追記として載せましたので御覧ください(2024/3/2)。

これまで、アフリカやインドネシアの仮面のように、たくさんの品が残され、特徴がはっきりしている面をブログで取り上げてきました。

しかし、故玩館所蔵の面のうち、素性がわかる面はむしろ少数で、生産地や時代、目的など不明の品がほとんどです。

やむなく、不明面のうちで、なんとなく、南方の島々の面かなと思われる面を順次紹介していきます。

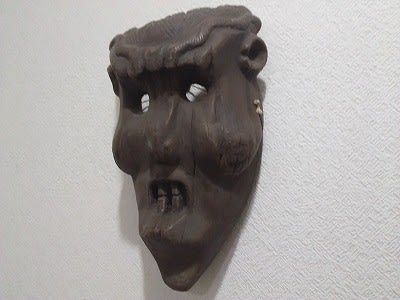

かなり特徴のある面です。一度見たらずっと記憶に残っています。

幅 21.1㎝x 長 23.7㎝ x 奥 11.6㎝。重 248g。木曜島(オーストラリア、トレス諸島、もしくは、ミクロネシア、チューク諸島)。明治ー戦前。

木をざっくりと刳り貫いた、厚手の木彫面です。大きさの割に軽いです。

緑、赤、黒、泥金が使われています。塗りの状態は良く保たれています。

ドングリ眼と大きな鼻。

インドネシアの面に似ています。

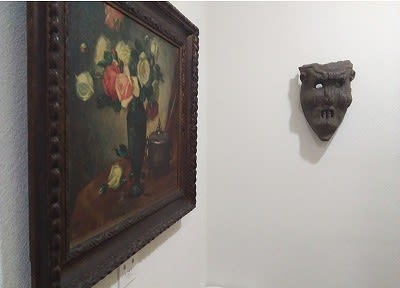

先に紹介した、ジャワ島、バリ島の仮面劇、ワヤン・トペンの面(左側)と並べてみました。

似ている点も多いですが、どこか違う感じも。

大きな耳はアフリカ的。

なによりも、ぎゅーーっと出た舌(歯?)の迫力がすごい。

バリ島、神事劇の主人公、バロンを模したのでしょうか。

インドネシアの品かどうかはともかく、インドネシアの影響を強く受けた仮面であることは確かでしょう。

そんなわけで、この面は、棚の奥にずっとしまいっぱなしで、じっくり見たのは今回が初めてなのです。

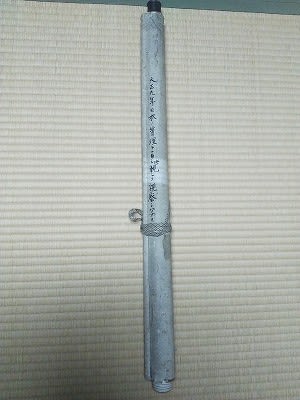

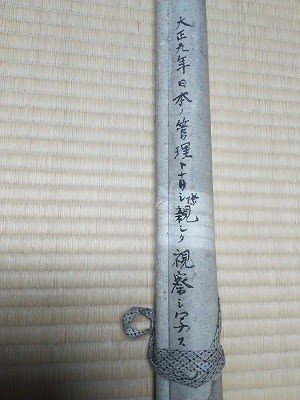

そして、面裏をみて、ビックリ😲

墨書きがのこっています。

「南洋木曜島土人 祭典ニ使用シタ面」

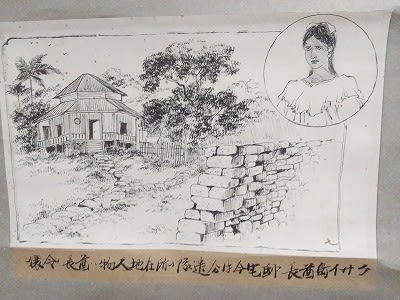

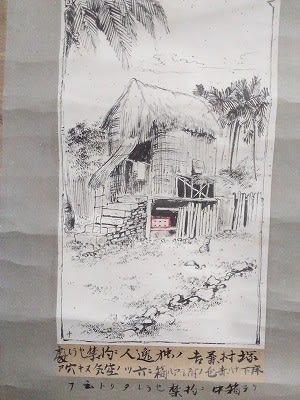

南の島、木曜島の現地人が祭礼につかっていた面らしいことがわかりました。それを、誰かが日本へ持ち帰ったのですね。

そういえば、この面には目、鼻、口に相当する穴が全くありません。代わりに、頭部に穴が一つあいています。人が被る仮面ではなく、飾り付けるための面なのですね。

問題は、木曜島です。

実は、木曜島は二か所あります。

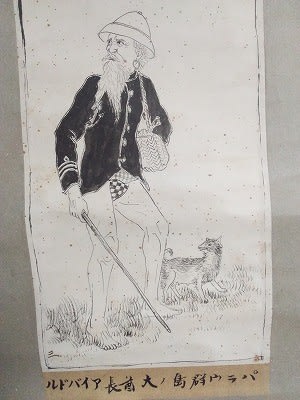

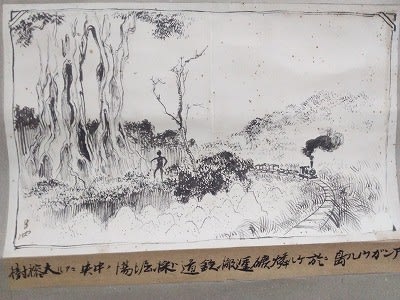

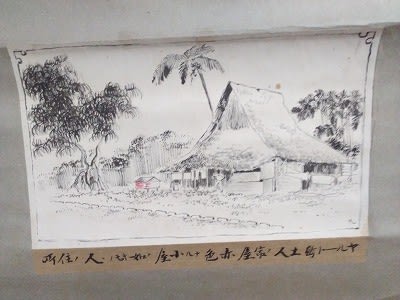

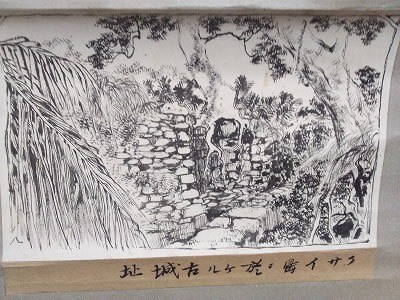

まず、パプアニューギニアとオーストラリアの間の狭い海域(トレス海峡)にあるトレス諸島(オーストラリア領)の中の小島です。メラネシアとよばれる海域で、パプアニューギニア、オーストラリアから数十kmしかはなれていません。この木曜島には、明治の頃から戦前まで、真珠貝採取のため、多くの日本人が活躍していました。

もう一つの木曜島は、インドネシア、パプアニューギニアから北東へ1000㎞程、太平洋の真っ只中にあるチーク諸島(トラック諸島)中の小さな島です。この辺りは軍事的に重要な地域で、戦前は日本軍が占領し、太平洋戦争では激戦地になりました。現在は、ミクロネシア連邦に属します。

現時点では、どちらか、特定することはできません。

いずれにしても、この品は、南洋の小さな島で、インドネシアの影響を受けて、作られ、使われていたことは確かでしょう。

この仮面は、南洋諸島の古い民族文化の造形物であるだけでなく、戦前、日本が南方へ進出していった痕跡を記す歴史証人でもあるわけです。

故玩館へやってきたのも何かの縁。

棚の片隅から日のあたる白壁へ、居場所が変わることになりました(^.^)

【補遺】

今回の面は、インドネシアの仮面類の中に、一見ありそうで、その実、なかった品です。しかし、どう考えてもアジア系の仮面です。そこで、世界の博物館を探ることにしました。行き着いたのが次の面です。

コラ・サンニャ 木曜島の仮面

(シドニー博物館)

これは、サンニャ(Sanniya)とよばれるスリランカの仮面です。サンニャは、元々は、病苦をもたらす悪霊ですが、仏陀により病苦を退ける力を授かったといわています。悪魔祓いの儀式では、これを被って踊ります。18種類のサンニャ仮面があり、そのうちの一種が、コラ・サンニャです。

シドニー博物館のコラ・サンニャと木曜島の仮面はよく似ています。大きく開いた目と耳、口からはみ出た歯(舌?)。大きく口から出ているのは歯か舌か迷うところですが、サンニャ仮面はすべて口を開き、歯をみせていますから、サンニャの系統をひく木曜島の仮面で、口から飛び出しているのは歯とみなせます。

文化は、大陸、さらには、大洋を、東から西へ伝わっていたと考えられるので、スリランカのサンニャ仮面が木曜島仮面のルーツと考えて良いのではないでしょうか。

スリランカのサンニャ仮面は被って踊る面ですから、よく見ると目の下に切れ目が開いています。また、耳の上に紐を通すための穴が開いています。一方、木曜島仮面の方には、演者用の眼の切目が無いし、耳附近の紐通し穴もありません。頭頂に吊り用の紐通し穴が開いているのみです。人が被る仮面ではなく、飾るための面です。

そのかわりに、歯がこれでもかというくらい、長~く伸びています。これを機会に、「出歯亀仮面」の愛称をつけたいと思います(^.^)

このように、スリランカから木曜島(チューク諸島かトレス諸島かのいずれか)へ伝わる間に、使われ方が変化していったのでしょう。

それにしても、スリランカと木曜島とは、気の遠くなる程離れています。直線距離でも7000㎞。インド洋を渡って、チューク諸島の木曜島ならさらに太平洋の只中へと船をすすめねばならないし、トレス諸島の木曜島ならチモール海、アラフラ海を横ぎって辿り着かねばなりません。実際の航行距離は1万㎞を越えるでしょう。

木曜島の出歯亀仮面、いつ頃、どうやって伝わってきたのか、謎は深まるばかりです。