故玩館を大改修するにあたり、1階は江戸・明治、2階は大正・昭和のコンセプトでいこうと決めました。

その際、灯りは、部屋の雰囲気づくりにとても重要です。

そして、古民家改修で一番頭を悩ますのも、実は灯りなのです。

まず、部屋の天井が低いので、市販の照明器具では縦方向が詰まってしまいます。もう一つは、和の雰囲気に合う灯りがなかなか見つからないことです。

故玩館の場合、2階は天井をなくしたため、空間は十分にあります。そこで、照明は基本的に吊り下げ型で裸電球としました。あとは、アンティークの燈を気長にさがせばいいわけです。

いろいろ試行錯誤しましたが、2階のこの部屋には、最終的に、シンプルな戦前のガラス青色電笠二つとしました。

このシンプルな青色電笠は、昼夜、それなりの雰囲気があります。

もうひと頑張りしてみました。

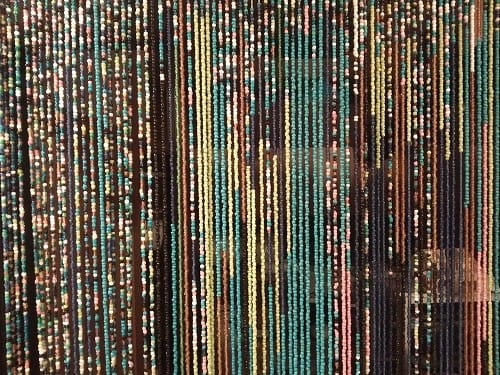

ガラスビーズでできた電笠飾りです。

17.8㎝x18.8㎝。 大正~戦前。

スカートのようになっていて、電笠にかぶせるようになっています。

色ガラスビーズで花が描かれています。

下端には、ガラス管が。

極小ガラスビーズ(径2㎜弱)60-70個と小ガラス管(径2㎜、長さ3㎝)からなるビーズ紐が、全部で155本も連なっています。ガラスですから、小さくてもおやッと思うほど重い(^^;

ガラス飾りを電笠につけると・・・

昼間でも、華やかです。

夜になると・・・

大正ロマン満開ですね(^.^)