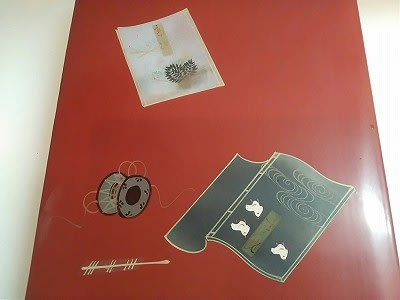

輪島塗の小引き出し(手元箪笥)です。

幅 27.6㎝、奥行き 20.0㎝、高 25.6㎝。現代。

私の持っているガラクタ類の中では、数少ない新品です(^^;

小鼓、能管、謡いなどをする時、手短な小物入れとして使っています。

この品を入手したのは、謡本が前面に描かれているためです。

前回の文庫も謡本模様ですが、今回はかなり本格的な絵付けの品です。

引き出しの中には、小物類が雑然と入っています。

主な物は・・・

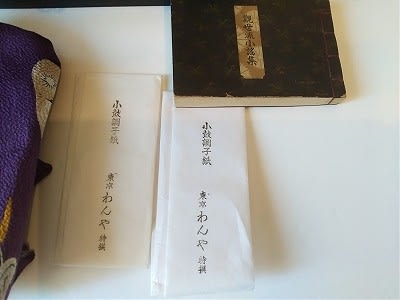

小謡本と小鼓調子紙:

調子紙は、細長い和紙です。小鼓調整の最終段階で、裏皮(観客からは見えない方)の中心に小片を唾で貼り付けます。これによって、音量と音質が劇的に良くなり、あのポ~ンという音が出ます。

小鼓包み用風呂敷:

調整済の小鼓を包んでおくための風呂敷です。囃子の会などで多くの人が出場する場合、出番まで調子が変わらないように、また、自分の小鼓がすぐに分かるようにするため、風呂敷で包んでおきます。派手な風呂敷を使っているのは私だけです(^^;

不明の布:

小鼓模様の細長い布(34x112㎝)です。用途は不明です(^^;

香道火道具:

使うあてのない香道具です。いつかは香道、と思っているうちに、気がつけばもう後がない(^.^)

扇子?:

一見、扇子に見えますが・・・・

骨の部分がスルスルと伸び・・・

箸が出てきました。

生菓子を盛った菓子器の横に扇をさりげなく置いて、これでどうぞ、と言ってみるのも一興かと(^.^)

こんな具合で、最後の2点は、能とは何の関係もない品でした。引き出しの中には、まだ、訳の分からない小物が残っていますが、今回はこれまで(^.^)