コロナに負けるなシリーズ、14回目です。

今回は書です。

筆者は、菱田海鷗です。

といっても、御存知ない方がほとんどだと思います。

地元でも、あまり知られてはいません(^^;)

菱田海鷗:天保7(1836)年 - 明治28(1895)年、大垣藩士、漢詩人。安積艮斎門。幕末、大垣藩家老小原鉄心の腹心として活躍。維新後は、裁判官、青森県権令などを歴任。

西美濃地方の中心地、大垣は、古くから地政学上重要な場所であり、日本の命運を左右するような時期には、この地が大きく関係してきました。幕末の騒乱の中でも、大垣藩は微妙な位置にあり、藩は幕府側、新政府側をめぐって真っ二つに割れていました。勤王志士たちとも交流があった家老、小原鉄心は、新政府側へと藩論をまとめようと腐心しました。そんな中で、鳥羽伏見の戦いが始まり、幕府方として参戦していた大垣藩兵に対して、新政府側を攻撃しないよう説得するため、菱田海鷗を京都へ派遣したのです。しかし、海鷗は、途中、長州藩士に捕らえられてしまい、斬首されることになりました。その時、海鷗は落ち着いた様子で一編の詩を書きました。「将屠腹自胎」(屠腹の詩)といわれる七絶です。それを読んだ長州隊長、石部誠中は感服し、菱田は斬首を免れました。

「将屠腹自胎」

苦学欲酬君父恩

一灯空伴卅餘年

従容就死是今夕

只恨丹心未徹天

苦学 酬いんと欲す 君父の恩

一灯 空しく伴ふ 卅餘年

従容として 死に就くは 是れ今夕

只だ恨む 丹心 未だ天に徹らざるを

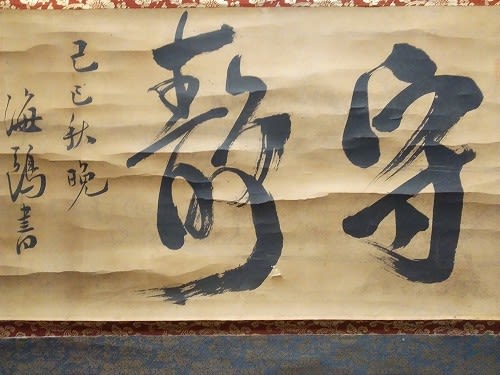

掛軸の書『守静』は、この出来事の翌年、明治2年の作です。

『守静』は、老子の言葉、「致虚極、守静篤、萬物竝作、吾以観其復。」の一部です。

「虚を致すこと極まり、静を守ること篤ければ、萬物並び作るも、吾以ってその復るを観る。」

無心で平静な心で暮らしをなしていれば、いろんな事が生じても、あらゆる事柄の根源が認識できる、という教えです。

「守静」は、(心を虚にして)静かな生活を保つことを表しています。

押し詰まったような雰囲気が、日に日に強くなっています。その中で、物事の根源が見えにくくなり、自分を失いがちになることしばしばです。

今日からは、「守静」を心がけて毎日を送り、見えない敵、コロナに向かいたいと思います。