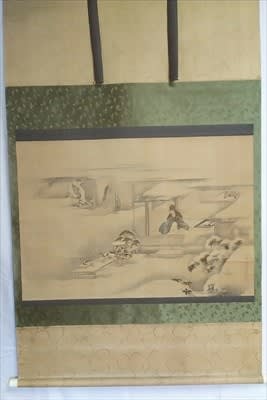

先回のブログで、英一蝶『鉢木』の能画を紹介しました。

確か、書にも『鉢木』に関係した物があったはず、ということで探し出したのが今回の品です。

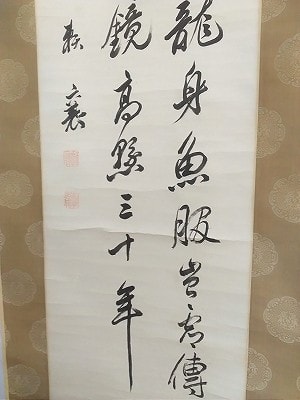

頼山陽の七絶詩書『佐野常世國』です。

全体、44.2㎝x199.5㎝。本紙(紙本)、29.8㎝x126.9㎝。江戸後期。

鑑定家西村南岳の添状によれば、頼山陽晩年(天保元年)の作です。

【頼山陽】安永九(1781)年―天保三(1832)年、江戸後期の儒学者、漢詩人、歴史家。名は襄(のぼる)、通称、久太郎。字を子成、山陽、三十六峰外史と号した。京都に住み、多くの文人たちと交わった。著書『日本外史』は死後に出版され、幕末勤王志士たちのよりどころとなった。

【北条時頼】安貞元(1227)年―弘長三(1263)年。鎌倉幕府5代執権(1246―1256年)。政敵を排除し、北条氏の執権を確立。禅宗にも帰依し、建長寺を建立。人望が厚く、諸国廻向伝説がうまれた。

雪白煙紅亦偶然。

龍身魚服豈虚傳。

聰明照徹覆盆底。

業鏡高懸三十年。

雪は白く煙紅にして、亦(また)偶然なり。

龍身にして魚服する、豈(あに)虚傳ならんや。

聰明にして照徹する覆盆の底。

業鏡高く懸くること三十年。

旅僧に身をやつした北条時頼が、佐野常世の貧家に一夜を請うた日は、大雪で辺り一面白一色であった。常世が時頼に暖をとるため、秘蔵の盆栽、梅、松、桜を伐って燃やした煙は紅で、常世の誠意も紅だった。時頼が僧に身をやつして諸国行脚を行ったという逸話は、どうして虚構であろうか。聡明な時頼は、常世が人の計略により零落し、不遇をかこっていることを明察し、常世に本領を戻したのだ。業鏡を高く懸けた三十年であった。

龍身魚服← 中国故事、白龍魚服:身分の高い人が気付かれないように出掛けて、不幸な出来事にあうこと。

業鏡:人の罪を映し出すという浄玻璃鏡。『吾妻鏡』によれば、禅宗に帰依していた北条時頼は、死に臨んで、「業鏡高縣 三十七年 一槌打碎 大道坦然」(人の業を写すという鏡を高く掲げて37年間やってきたが、これを一槌で打ち砕いたなら人の進むべき正しい道が広がっていただろうに)の偈を遺したと言う。

頼山陽の七言絶句の題は「佐野常世国」となっています。けれども、詩の主題は佐野常世ではなく、北条時頼です。

聡明な時頼は所領を横領されて不遇であった常世を明察し、彼を本領に直し土地を与えました。衆生の善行も苦行も明らかに写す冥界の鏡のような時頼の明智、三十年の短い生涯でしたが名執権時頼を賞賛します。

この書は、彼の善政を誉め讃えた七言律詩なのです。

時頼の廻国伝説がもてはやされた江戸時代という時代背景もさることながら、『日本外史』を著した頼山陽にしてみれば、下級武士の常世よりも、支配者、北条時頼に光をあてたかったのかもしれません。

左(赤):今回の品。右(黒):『書画落款印譜大全』

頼山陽の書とくれば、まず真贋が頭を悩ませます。特に戦前は今とは比較にならないほど珍重されたので、膨大な量の偽物が作られました(^^;

今回の品は、書品上々、さらに、印譜もOK。どうやら、いけそうです(^.^)

赤貧の暮らしながら、いざ鎌倉となれば、真っ先にはせ参じる覚悟をもった常世をたたえた能『鉢木』は、忠君の代名詞として、戦前は修身の教科書に必ず登場しました。しかし、主従関係などもはや別世界のこととなった現代においても、男と男の約束事として観能することができます。私事ではありますが、数多くの謡曲の中には、謡っていると次第に思い入れが強くなってくるものがあります。「隅田川」と「鉢木」は、恥ずかしながら、途中で、思わず声がつまってしまう謡いです。我々はプロではないから、それでいいのだと思います(^.^)

なお、能『鉢木』では、旅僧(北条時頼、ワキ) が雪深い佐野の里で、貧家に一夜の宿を請います。そして、妻からそのことを聞いた佐野常世(シテ)が登場し、まず、「あ~、降ったる雪かな」との言葉を発します。冒頭のこの句が、能『鉢木』では非常に大切です。シテ常世のこの言葉で、観客の眼前には雪景色が広がり、人々は常世の貧しい家と不遇を感じとることができます。演者の力量と能の公演の出来が、この一言に凝縮されているのです。

「あ゛ぁ~~~ ふっ・たぁる ゆ・き・かぁなぁ」

謡曲の練習でも、極め付きの難物です(^^;