不思議な絵皿の謎解き

先回の黄瀬戸の石皿のブログで、多くのコメントをいただいた不思議な絵付けの品です。

無地の黄瀬戸風石皿が径が32cmなのに対して、こちらの方は、37.5cmもあります。大きさも、石皿としては最大級でしょう。

どっしりと重い。

さて、問題の絵です。

もう一度、じっくりと眺めてみました。

真ん中にある炎にも、川のようにも見える所。この部分が、呉須で、薄く青色に塗ってあるではありませんか。

川です。

川を舞台に、男が逃げ、怪獣(のようなもの)が追いかけている。

上と下に2個ある花びらのようなものは、炎でしょう。

ピンときました。

これは、安珍・清姫伝説の一場面ではないだろうか?

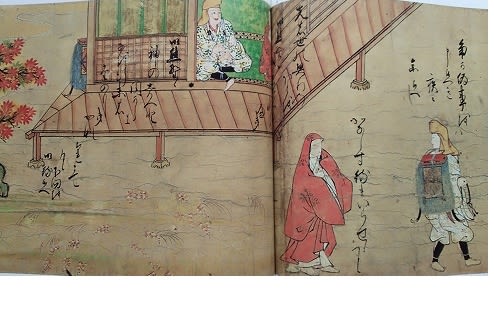

ということで、道成寺縁起絵巻(国重文、『続日本の絵巻』中央公論社)を調べてみました。

ありました。

これです。

恋しさと怒りのあまり、毒蛇に変身しつつある清姫が、安珍を追いかける場面です。

道成寺縁起絵巻

道成寺縁起絵巻は、古くからある物語をもとに、室町時代、15世紀後半に描かれた絵巻です。

奥州から熊野詣にやってきた青年僧に恋慕した人妻が、逃げる僧を追って大蛇となり、道成寺の鐘のなかに隠れた僧を焼き殺す。その後、道成寺の僧たちの供養によって、両人共に昇天して天人になるという物語です。

宿の人妻に言い寄られた青年僧は、熊野詣の途中だからと断り、熊野からの帰りには、立ち寄ることを約束して立ち去った。

女は、約束の日になっても姿を見せない僧のことが不安になり、旅の人々に行方を問う。

「若い僧をみかけませんでしたか?」

「もうとっくに、通り過ぎましたよ」

「さては私をだましたか」

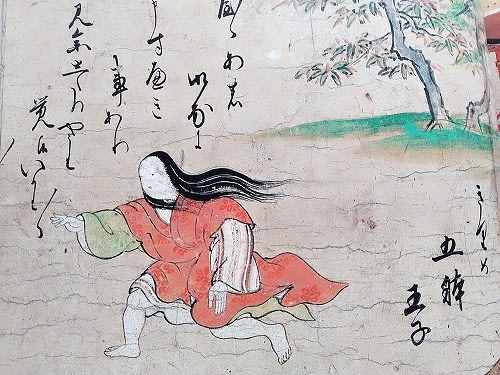

女は、髪を振り乱し、胸元、脛もあらわにして、必死に探し駆けまわる。「ええい、くやしい。あの坊主をとっつかまえるまでは、心がおさまらぬ。恥もなにもあったものか。草履が片方失せようとも、かまわぬ」

すると、前方に若い旅僧の姿が。

「もしや、あなたはあの日の僧では?」

「いや人違いです。そんなにおっしゃっても、はなはだ迷惑です」

と言って、若僧は大股に走り去る。

みるみるうちに、女の顔が変わった。

目はつり上がり、口は耳元まで裂け、

口から吐く息は、大きな炎となって・・・・

「やれまてい。己をどこまども行かせるものではないぞよ」

女は、怒りで、ついに大蛇に変身。襟元からは、鱗のはえた蛇の生首がニョキッと。

目は爛々と輝き、口からは火炎を吐いている。

僧は逃げながら、必死に観音を念じる。

「先世にいかなる悪業を作て今生にかかる縁に報らん。南無観世音、此世も後の世もたすけ給へ」

日高川に来た僧は船で増水した川を渡る。

船頭は、女を渡そうとしない。

しかし、女は、着物を脱ぐと、たちまち、一匹の毒蛇となって川を渡った。

道成寺に逃げ込んだ青年僧。

鐘を降ろして、かくまう僧たち。

日高川を渡った蛇は、ついに道成寺の境内に現れた。

三時ばかり焼きつくした後、大蛇は両眼から血の涙を流しながら、もと来た方へ帰って行った。

人々は、水をかけて火を消した。

鐘の中からは、墨のようになった僧が。

住持は、二人が蛇道に転生した夢を見た。

聞けば、焼けた青年僧と大蛇に変身した女だと言う。

僧たちは、法華経供養を営んだ。

老僧の夢に、二人が天女の姿で現れた。

二人は、熊野権現と観音菩薩の化身だったことを明かすと、別々に、虚空の彼方へ飛び去っていった。

道成寺縁起絵巻は面白い

とても、室町時代に描かれた物とは思えません。

劇画を見るようです。

特に、人物の描写が迫力満天。

怒りがつのって、女が次第に大蛇に変身していく描写は圧巻です。女の表情、髪、衣服など、細部わたって変身の様子が描かれています。

若僧が、なりふり構わず逃げる姿も真に迫っています。

主人公の女は、娘ではなく、何と人妻。それが、美しい若僧に一目惚れし、夜這いをかけるのですから、ビックリです。

若僧の焼死体もリアルです。

安珍、清姫の名は、絵巻には出てきません。絵巻の主人公の女は人妻ですが、能や歌舞伎の道成寺では、娘で、真砂の清次の娘となっています。その後に演じられるようになった浄瑠璃から、清姫となったようです。

なお、道成寺絵巻の末尾には、花押と但し書きが添えられています。

この花押は、最後の室町将軍、足利義昭のものです。

織田信長によって、将軍職に就いた義昭ですが、その後、信長と不仲になり、軍を挙げて信長に挑んで敗れ、各地を転々とします。

そして、紀州の興国寺に滞在したとき、道成寺からこの絵巻を取り寄せ、読んだと言われています。義昭は、絵巻を絶賛し、花押を記したと言われています。

義昭は、道成寺縁起絵巻のどこに惹かれたのでしょうか。

怒りと怨念の塊となった女に追われる若僧を、信長から逃れて各地を転進する自分に重ねたのでしょうか。

室町幕府を滅亡にみちびいた無能の将軍、と揶揄されるなど、散々な評価の義昭です。が、信長の死後、別格の大名として秀吉に重用され、室町歴代将軍の中では、最も長命でした。

似たような人物として、徳川慶喜が思い浮かびます。

足利義昭は、案外、聡明でしたたかな人だったのかもしれません。