『面白古文書 金玉尽・鳥尽 』を6回にわたって紹介してきました。

そのうちの6回目に、「前頭 俳諧の点とり」がありました。いわゆる点取り俳句です。点取り俳句は、何人かが寄って俳句を読み、評者が点数をつけて、総得点を競うものです。芭蕉の弟子、室井其角が広めたと言われています。

例によって、そういえばどこかに、江戸時代の点取り俳句帖があったはず、と探し回り、やっと見つけました。

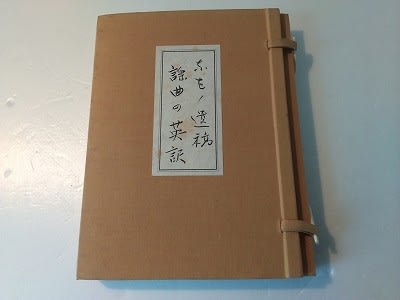

17x12cm、28頁。江戸中期。

この手の物にしては非常に立派な品です。題簽は消えていますが、分厚い表紙と裏表紙がついています。本紙も厚い良質の紙を使っています。

発句のみではなく、五七五ときたら七七とつける連句形式で俳句が続きます。

赤線や印(青)は、評者がつけた点と思われます。

所々に評者によると思わるコメントがあります。

下欄は詠んだ人の俳号。千季、良角、吟鼡、魚明など全部で14名、参加しています。

最後に評点の合計と順位が示されています。

良角 四十ニ点、村市 三十七点、千季 三十五点、下略

宝暦十三癸未年初冬

宝暦13年の冬に行われた句会であることがわかります。

良角が一等です。

彼の句の中に、面白いものを見つけました。

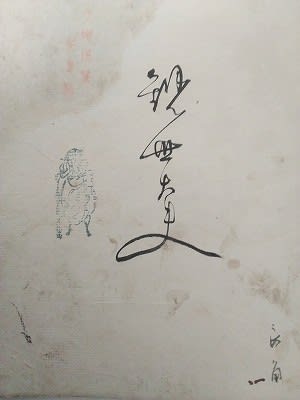

拡大すると・・・

囃しには 観世太夫も 下掛り 良角

下掛をその変化物としるし

熱(?)仕舞して 奢る追善

囃子の出来次第で、観世太夫もまるで下掛りのよう。

高ぶった仕舞となり、追善能が派手やかになってしまった。

【囃子】能の音楽。通常、笛、小鼓、大鼓の3種楽器が、キリなどでは太鼓が入り4種の楽器が担う。江戸時代には、囃子方は座付であり、メンバーはほぼ固定していたが、現在は、能の公演に応じてその都度、編成される。

【観世太夫】能楽シテ方観世流の家元。現在は26世。

【下掛かり】能のシテ方五流の内、観世流、宝生流を上掛かり、金春流、金剛流、喜多流を下掛りという。

【追善(追善能)】故人(多くの場合、著名な能楽師)を追善するために行われる能。

【仕舞】囃子を伴わず、地謡のみによって行われ、装束や面はつけずに、紋付袴などで能の一部を舞う。この句では、囃子を伴う舞囃子、あるいは能の中でのシテの舞事を指していると思われる。

左上に朱印(不鮮明)。左中に青印、楽器を持った西洋人に見えます。

この句会で一等をとった、良角=観世太夫とは誰なのでしょうか。

その謎を解くカギは、奥付の日、「宝暦十三癸未年」にあります。この時に観世太夫であった人物、それは十五世観世元章(享保七年(1722)ー安永三年(1774))です。彼は、26代の観世宗家の中でも傑出した太夫で、観世中興の祖と言われています。特に、謡本の大改訂を行い、明和改正謡本を刊行しました。この本自体は、彼の死後、元の版本に戻されましたが、能に関してその他多くの改革を行い、現在に到る能楽の新しい流れを作りだしました。

このようなビッグな能楽師が、どんな俳句をつくったのか?

予想に反し、下掛かりの流派を見下したり、能演舞の失敗などを詠んでいます。しかも、その失敗を囃子方の所為にしています。もちろん、囃子の出来栄えはその都度変わりますが、本来、囃子方は座付き、呼吸はわかっているはずです。しかも、シテの権威は絶対ですから、囃子方はすべてシテの考えや所作を読み取り、従わねばなりません。ですから、「下掛り」と揶揄するほど囃子が調子を外すとは考えられません。

自分のミスを他になすりつける!?

名人とはいえ、失敗はつきもの。素直といえば素直、人間味あふれる太夫ですね(^^;

点取り句会は、江戸能楽界の頂点に立ち、大観世を率いる彼にとって、重圧から解放される唯一の場であったのかも知れません。ひょうきんな印章も遊び心満載です(^.^)

江戸から明治にかけて非常に盛んであった点取り俳句には、現在、堕落した俳諧としての評価しかありません。しかし、考えてみれば、私たちが目にする特選、入選の句は、現代の点取り俳句で選ばれたものとも言えるのではないでしょうか。

選者(評者)は数人、参加する俳人の数は膨大。点数制でないと、期限内に公正な評価をするは無理でしょう(^.^)