煎茶用の茶托、5枚です。

大型で、手にズシリとくる錫製花形茶托です。

それぞれに、植物と詩文が彫られています。

彫られている植物は、松、竹、梅、菊、蘭です。

中国では、蘭、竹、菊、梅の4種を、草木の中の君子、すなわち四君子とよび、文人の理想とする君子の象徴として、多くの絵や詩に表現されてきました。

また、松、竹、梅の歳寒三友は、同様に、文人の理想とされ、好んでとりあげられました。

松や竹は四季を通じて青々と葉をひろげ、梅は早春、真っ先に花開きます。菊は、晩秋の寒さの中で鮮やかに咲きます。蘭は、気品と香にみちた清楚な姿が高潔さにつながります。

裏には、「刘洪大造」と押印されています。刘は劉の異体字なので、「劉洪大造」となります。この裏銘は、清朝後期の作の錫器と考えられます。

径11.9㎝、高2.5㎝、重 171g(5枚、876g)

松と竹が彫られています。

詩文は、『皆作老龍鱗』。

中国・唐の詩人、王維の『春日與裴廸過新昌里訪呂逸人不遇』という詩に「種松皆作老龍鱗」(松を種えて皆な老龍鱗と作る)という句があります。

この器に彫られているのは、若松です。幼い松も、すべて、威光のある老大木になるということでしょうか。

裏側には、轆轤目がみられます。

錫器の製法も、砂張と同じく、鋳造、轆轤引き、成形、彫金の手順を踏むようです。

竹が彫られています。

詩文は、『秋聲風雨外』。

中国・唐の陶宗儀撰の南邨詩集巻四 に「墨竹」と題する詩があります。

「把燭倩官奴娟娟入畫圖秋聲風雨外照見碧珊瑚 蒼梧帝子游蕭瑟倚清秋一握氷紈裏長縣翡翠鈎 題紈扇折枝竹 翦來青鸞尾挂向珊瑚鈎明月照清影一握湘江秋」

梅が彫られています。

詩文は、『歳寒氷雪裏』。

『元詩選初集卷六十八』に、

「梅 歳寒氷雪裏獨見一枝來不比凡桃李春風無數開」とあります。

菊が彫られています。

詩文は、『猶存晩節香』。

中国の原典は不明ですが、長崎・亀山焼の絵付師、津田南竹の扇面に、『未覚秋容寂猶存晩節香』の賛がある菊花図を描いてています。頼山陽も、この句を含む漢詩を残しています。

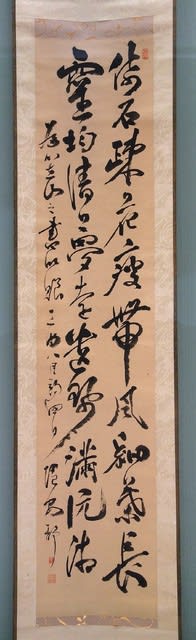

蘭が彫られています。

詩文は、『遺珮満沅湘』。

『元詩選初集卷六十八』に

「蘭 竝石疎花痩臨風細葉長靈均清夢逺遺佩滿沅湘」

とあります。

幕末の学者、画人、田原藩家老渡辺崋山も、この句に依った書(元詩選とほぼ同じ)を残しています。また、天保10年には、この絶句を賛とした蘭の図も描いています。

渡辺崋山五言絶句(東京国立博物館蔵)

「倚石疎花痩 帯風細葉長 霊均情夢遠 遺珮満沅湘」

「石に倚って疎花痩せ、風を帯て細葉長し。霊均の情夢遠く、遺珮沅湘に満つ」

霊均;屈原の字、珮;はい、腰飾り、沅湘;洞庭湖にそそぐ2大河川、沅水と湘水。

楚の詩人、屈原は、その才能を妬む者たちの諫言によって、国を追われ、各地を放浪しました。そして、祖国の将来に絶望し、石を抱いて、湘水の支流、汨羅 (べきら) の川に身を投げました。その際、屈原は、水辺の蘭をつみ、腰飾りにしたと言われています。この時の様子を詠んだのが、この五言絶句です。

幕末、日本が大きく動き始めようとする天保10年、開明的思想の碩学、渡辺崋山は、幕府中枢から危険視され、捕われました(蛮社の獄)。そして蟄居中の2年後、周囲に禍が及ぶのを憂い、自刃しました。崋山は、自らの境遇を、屈原に重ね合わせていたのかも知れません。

古くから蘭は高潔さの象徴とされてきました。しかし、高潔な人は生き難いという人の世の有様は、時代を経ても変わらないようです。

ブログを書くにあたって、初めてじっくりと眺めた5枚の茶托ですが、いろいろと考えさせられるところがありました。

せっかく茶托を出したのですから、使ってみようかなと思い、取り合わせの品を探しました。

唐物の寄木盆です。

丁度、蘭が描かれています。

径 28.9㎝、高 3.8㎝

茶托の蘭の花がピッタリと合います。

古染付の碗を置けば、雰囲気良し(^.^)

煎茶道具は、今では過去の遺物扱いですが、こうやって茶を味わってみると、文人たちがなぜ煎茶を愛したのか、ほんのわずかですがわかったような気がします(^_^)