一時にくらべれば、少し涼しくなってきました。

夏の間、伸び放題の草をとらねばなりません。

ところが、暑さで姿を隠していた蚊が、ここぞとばかりに飛び回るようになりました。

私は、特に、蚊に好まれる体質のようです。

ほんの少しの草取りですら、蚊の集団に襲われます。

何とかしなければ。

そうだ、ハーブ。これならいけるかも。

ということで、家の周りにあるハーブを探してみました。

かつては、ものすごい勢いではびこっていたハーブの類、のけ者にされ、今は、細々と命をつないでいます。

探し当てたのは、5種類ほど。

ハーブといってもさまざまですね。

そのうちで、極端に臭いのきつかったのがこれ。

ローズマリーです。優雅な名前とは似ても似つかぬ強烈な臭い。

これならいけるぞ。

葉を少し手に取り、朝顔の葉を揉む要領で、両手で揉み擦りました。

しかし、葉は全くつぶれません。臭いはするのですが、液が出なければ、肌に塗ることができません。

アルコールがあったのを思い出しました。

葉を摘んで、アルコールに浸けました。

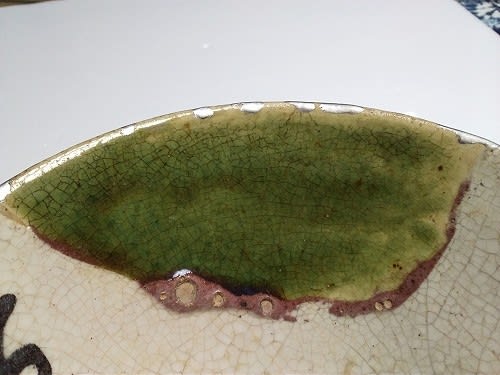

2日もすると、濃い緑色の液体が。

これはいけそう。

手と腕に塗って、さっそく草取りです。

向かいには竹藪。そこから藪蚊が出張して来て、毎回、刺されまくっていたのですが、

この日は無傷。

大成功!

これに気をよくして、別の場所へ。

いちじくの大木です。日本いちじくで、大変味がよいのですが、採るのに時間がかかります。その間に、蚊の猛攻撃を受けるのです。

さて、ハーブ液の効果は?

残念。塗らない時の3分の1くらいの刺されようですが、完ぺきではない。よく見ると、ズボンやシャツの薄い部分に喰らいついているヤツさえいます。

ここの蚊は、数も多いし、獰猛。

作戦を練り直して、いちじくが終わらないうちに、再度挑戦です。